人工智能技术的快速发展正逐步塑造着我们生活和工作的方方面面。从语言理解、医疗诊断到自动驾驶,每一次技术突破都预示着未来世界的巨大变革。正如历史上的工业革命催生了一场生产力和社会结构的深刻转型,人工智能的崛起同样掀开了新时代的序幕。然而,令人惊讶的是,尽管AI技术的进步显而易见,但在公众舆论与部分主流媒体中,依然存在大量对AI潜力和影响的否认态度。这种拒绝接受或轻视AI革命的行为为何会持续存在?又对社会、经济和文化产生什么影响?本文将深入探讨人工智能拒绝者的现象本质,解析其形成原因,并展望该态势对未来社会的挑战与机遇。 人工智能拒绝者,顾名思义,是指那些对AI革命的深远影响保持怀疑、否认甚至贬低态度的人群。

当前社会存在三种典型的拒绝形态。第一类认为当前的AI技术尚不成熟,功能有限,不具备真正智能,充满错误和幻觉,无法完成复杂或关键性任务。第二类拒绝者则以“AI仅仅是随机的语言模仿者”为论点,强调AI只是通过统计大量数据预测词语出现概率的机械装置,没有真正的理解和创造力。第三种则侧重于否认AI对经济和劳动市场的冲击,认为AI的生产力提升被夸大,现实中尚未对就业与产业产生根本性影响。 第一类拒绝者的观点在被新时代AI技术快速迭代的发展所反驳。如今,AI已经在语言翻译、图像生成、医疗辅助诊断、程序设计以及教育培训等多个领域显示出超过人类的能力。

尽管AI仍有局限和错误,如虚构事实或无法快速检索具体记忆内容,但绝不能因局部不完善而否认整体进步。将AI称作“不智能”忽视了它在极大程度上辅助人类完成任务的事实。正如历史笑谈中一位观众不承认杂技演员的高难度表演,只因其不是另一位知名艺术家,拒绝者同样未能看到AI整体实力的飞跃。 第二类拒绝观点表面上引经据典,借助2021年提出的“随机鹦鹉”论断,强调AI仅仅是依靠大数据统计而非真正理解世界。然而,这种说法忽略了即便是人类自身的认识和思维亦甚多依赖模式识别和经验累积。事实上,AI的模式匹配与人类的学习机制或许更为相似,而非机器式的简单模仿。

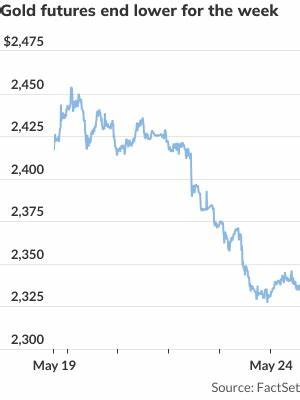

更重要的是,无论原理为何,AI现已能够在极短时间内完成传统需要花费数周甚至数月的任务,其对生产力与创新的推动不可低估。 第三类拒绝经济影响的观点,部分源于AI对市场和社会结构变革的滞后表现现象。部分职业如编程岗位因自动化而受压,但整体白领行业尚未出现大规模裁员,且生产率提升也未如期显现。这让一些经济学者持悲观看法,认为当前的AI热潮或将重蹈2000年互联网泡沫的覆辙。然而,借鉴历史经验,互联网泡沫后的爆发表现出技术变革深远且渐进的影响,AI亦可能面临类似路径。真正影响往往需时间加上组织和制度层面的深度变革,才能真正释放生产力优势。

医疗行业正是AI潜力被制度和利益固化严重制约的典范。尽管AI在诊断和治疗辅助方面表现出色,但医生既得利益和监管限制延缓了技术的实际应用。类似情况在其他高度保护行业同样存在,说明技术革新的社会转化并非单纯技术问题,而是复杂的社会经济系统调整过程。 反观主流媒体和社会公众对AI的态度,存在显著的双重性。一方面,AI成为各大会议和新闻报道的“必备话题”,吸引大量关注和讨论;另一方面,深度理解和认知上的割裂依然存在。不少评论带有情绪化色彩,或出于对新技术的不安和恐惧,或因缺乏亲身体验和深入研究,进而导致信息的偏颇甚至误导。

拒绝者的观念部分体现了人类面对迅猛技术变革时的心理防御机制,希望通过否认和淡化来减轻不确定性带来的焦虑。 历史上,技术革命往往伴随着社会紧张和观念冲突。印刷术带来了宗教改革的冲击,蒸汽机催生了工人运动与资本对抗,互联网引发了信息安全与隐私危机。人工智能的崛起同样不可避免地引发了新形式的身份焦虑、就业不确定和权力结构重塑。拒绝派的存在反映了社会心理对快速变革的适应节奏,提醒我们必须认真管理技术进步与社会接受之间的矛盾。 然而,持续拒绝和回避认知AI革命,将导致社会错失前瞻性应对机会。

政府、企业和公众需要共同面对AI带来的挑战,重新设计教育体系,推动劳动力转型,加强对 AI伦理和治理的规范,建立新型社会契约。唯有如此,人工智能的潜力才能最大化释放,而风险和副作用得以控制。 未来,随着多模态智能系统和高度灵活的机器人技术的结合,人工智能有望同时冲击传统的白领与蓝领岗位。面对这一变局,盲目乐观或悲观都无助于问题解决。理性的态度应是深刻认识AI既带来机遇也伴随风险,通过政策引导和技术进步促进社会公平与包容。 总结来看,人工智能拒绝者的持续存在既是对未知的心理防御,也是信息传播与理解落差的反映。

他们的观念体现了对传统认知框架的挑战与抵触。但历史经验和现代科技发展趋势昭示,人工智能革命不可逆转,否认不是对策。我们当积极拥抱变革,增强技术素养,推动社会制度革新,确保人类社会能够驾驭这一新兴技术浪潮,实现真正的进步与繁荣。只有如此,才能避开历史的陷阱,迎接人工智能带来的光明未来。