比特币自诞生以来,其独特的设计和固定的供应总量——2100万枚,成为其最核心的竞争优势之一。这一“硬顶”机制不仅赋予比特币稀缺性,也稳固了其作为数字黄金的地位。然而,随着比特币生态系统的不断发展,市场和社区中不时会出现关于是否应该调整这一硬截供应上限的讨论。那么,比特币的2100万硬顶究竟能否被更改?如果真的发生改变,会带来怎样的影响?本文将为您一一揭秘。首先,什么是硬顶?在加密货币领域,硬顶指的是区块链协议中被编码确定且绝对不变的最大货币供应量。它是防止无限通胀的有效保证,确保新币发行有严格限制,进而维持代币的稀缺属性。

对于比特币来说,创始人中本聪在设计初期就设定了2100万的最大总量,这意味着无论需求多高,矿工们所能“挖出”的比特币绝不会超过这一数量。这种稀缺性让比特币类似于数字时代的黄金,具有极高的保值属性。硬顶的重要性不言而喻。经济学的基本原则告诉我们,供应量受限且稳定的资产更有可能保值甚至升值。比特币的2100万硬顶保证了其资产的稀缺性,使资本逐渐认可其价值。此外,比特币硬顶的设计还体现了去中心化的精神:没有任何中央机构或政府能随意增发货币,这依赖于全球分布的节点网络共同维护规则的不可更改性。

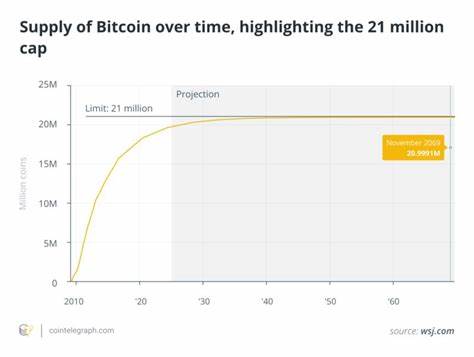

这种规则的可预测性也为市场提供了稳定预期,每4年左右发生一次的区块奖励减半事件就是具体体现。至2025年,比特币已挖出超过1980万枚,距离上限越来越近,剩余的供应有限,这进一步强化了比特币的稀缺属性。然而,尽管硬顶设计初衷明确且广泛被社区接受,历史上依然存在一些对更改硬顶的讨论。早期曾有人担忧随着比特币产量封顶后,矿工激励可能不足,网络安全面临风险。为此,有人提出或许应当引入通胀机制,但这一设想从未成为主流。比特币共同创始矿工之一Hal Finney甚至在思考中提到过如果比特币成功拓展成为全球主流支付系统,货币总价值应匹配全球财富总量,这或许需要重新评估供应上限,但他本人仍坚守比特币稀缺的核心理念。

2017年的区块大小争议则凸显了变更比特币关键规则的难度。社区对是否扩大区块容量产生严重分歧,最终导致了一次硬分叉,诞生了比特币现金这一竞争链。此事件深刻说明了即使是较小协议修改都极难获得广泛共识,何况硬顶这样根本性的经济规则。若有人真试图更改2100万硬顶,连锁反应势必巨大。首当其冲的是信任危机。硬顶约束了货币供应,而信任则是比特币价值的基石。

改变供应极限无异于破坏承诺,投资者信心将遭受重创,市场恐慌性抛售不可避免。价格大幅波动也将成为常态。另一方面,这样的更改极可能引发硬分叉,社区分裂成为支持与反对两派,形成两条竞争的比特币链。经验显示,分叉链很难达到原链的认可度和价值,难以替代主链的统治地位。在开发者、矿工和节点运营者三方共识中,硬顶变更难以获得足够支持。开发者社区作为生态守护者,对破坏比特币经济模型的变动持谨慎甚至抵制态度。

矿工利益则受到供应增加的稀释影响,除非变更能带来挖矿成本明显降低,否则激励不足。同时大量节点运营者也将否决此类变动,对协议执行形成最后一道保障。此外,机构投资者的态度也至关重要。如果像贝莱德(BlackRock)等大型资金方愿意支持分叉链,或许能催生新的生态,但能否获得广泛用户和社区采纳仍是未知数。比特币的2100万硬顶不仅是一个数字,更是一种承诺和精神象征。它代表了去中心化、自主金融的理想,凝聚了全球亿万用户的信任和期待。

正如比特币倡导者安德烈亚斯·安东诺普洛斯所言,比特币不仅仅是一种货币,更是一场变革,人们掌控自己金融命运的象征。从技术角度讲,代码完全可以被修改,硬顶理论上可以被更改,但实际操作性质复杂且风险极高,不仅涉及技术实现,更涉及社区治理和市场心理。综上所述,比特币2100万硬顶的更改在技术上是可能的,但在现实层面几乎难以实现。社区共识、信任机制、经济激励和市场预期多重壁垒使其成为一条不可逾越的底线。随着矿产接近尾声,比特币的稀缺性将日益凸显,数字黄金的价值将更加坚定。任何企图挑战或削弱这一机制的尝试,都将面临强大阻力和潜在风险。

未来,比特币或许会在其他方面继续创新与优化,但2100万硬顶将继续作为其最坚固的基石,支撑起整个去中心化金融生态的信任与价值体系。