作为全球领先的图形处理器制造商,英伟达(Nvidia)近年来不断扩大其技术版图,尤其是向桌面PC处理器市场的进军备受关注。然而,最新消息显示,英伟达原计划于2025年发布的消费级桌面PC处理器因出现关键硬件缺陷,不得不将发布时间延长至2026年。此消息源于知名半导体行业媒体SemiAccurate的报道,虽然尚未获得官方确认,但足以引起业界的高度警惕和讨论。此次延迟不仅影响了英伟达的市场布局,也给整个CPU市场带来了不小的震荡。回顾英伟达进军桌面PC处理器的历程,可以发现其野心极大。自2023年开始,英伟达就在寻求扩展处理器业务,特别是针对Windows消费者市场开发全新芯片,希望打造具有竞争力的桌面CPU。

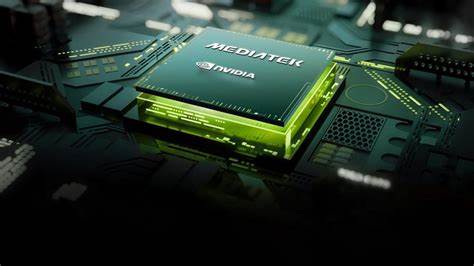

原先传言称,英伟达将于2025年推出代号为N1和N1X的处理器新品,并以此挑战传统的CPU巨头。然而,令人遗憾的是,这一计划因核心硬件问题多次被迫推迟。英伟达曾于2025年3月在全球技术大会(GTC)上发布了与联发科联合设计的GB10芯片,这款系统级芯片(SoC)主要面向紧凑型人工智能工作站。尽管这标志着英伟达在高端专业领域取得了突破,但该芯片并未涉及消费级台式机CPU市场。随后在5月的Computex大会上,英伟达与联发科均未提及其消费级处理器N1和N1X,轻描淡写背后隐藏的进一步推迟迹象显而易见。据了解,这次延期主要源自芯片设计中的“关键硬件缺陷”。

虽然英伟达团队曾设法通过固件和微代码更新解决问题,原本希望将发布时间提前至2026年初,但近期又曝出新的技术难题,使得早期目标变得难以实现。业内人士分析,针对先进制程节点的4纳米芯片进行重新设计(即“respin”),往往需要三到六个月甚至更长时间。过程涉及重新调整设计布局、制作掩膜版、采集测试晶圆以及反复验证调整后的硅片性能。尤其在光刻以及掩膜队列紧张的情况下,整个周期难以大幅缩短。此外,完整的功能测试和性能验证不仅耗时,还需确保改进不会影响芯片的稳定性和兼容性。鉴于这些复杂和严苛的技术要求,英伟达此次处理器延期也就不足为奇。

英伟达CPU的延期发布会带来多方面影响。首先,原定于2025年进入桌面PC市场的计划被迫推迟,让英伟达暂时失去了抢占市场份额的先机。当前市场上,Intel和AMD的竞争依然激烈,英伟达的缺席为二者延续主导地位提供了更多时间。特别是AMD凭借自身先进的制程技术和3D堆叠缓存技术,正不断刷新市场表现,而Intel也在积极改进其架构与工艺技术,英伟达面临压力显而易见。其次,英伟达芯片延期或引发产业链的连锁反应。芯片制造商、主板厂商以及其他硬件供应商都将不得不调整规划,可能导致整体PC硬件生态的节奏放缓。

此外,部分用户和企业客户对英伟达的期待有所落空,可能暂时选择继续依赖Intel和AMD产品,影响英伟达构建长期用户基础的潜力。不过,从积极角度看,这段时间也给予英伟达更多机会去完善产品设计,解决潜在隐患。由于芯片作为硬件的核心,其稳定性与性能直接关系到最终用户体验和品牌声誉。仓促推向市场将带来技术风险,而精心磨合后的产品更容易取得成功。此外,英伟达目前在图形处理器和人工智能领域具有领先优势,这为其未来将CPU与GPU、AI组件深度结合提供了独特优势。业界普遍期待,英伟达未来的消费级CPU能够整合其强大的GPU计算能力和AI算力,打造创新型异构计算平台。

与此同时,联发科的合作也被认为是英伟达抢夺市场的重要砝码。凭借联发科在芯片研发和制造上的丰富经验,双方有望加快产品迭代速度,提 高清能效比表现,更好地满足未来计算需求。市场分析师则指出,虽然此次延期带来了暂时的不确定性,但英伟达并未放弃桌面处理器市场的布局。相反,这反映了顶级半导体厂商对芯片质量的高标准和谨慎态度,避免重蹈覆辙。加之全球半导体产业受到技术进步与地缘政治的共同影响,设计更复杂的CPU面临重重挑战,这需要时间调整。总的来看,英伟达新一代消费级桌面PC芯片的延迟发布,虽然短期内对自身市场开拓带来阻碍,但也体现了当前半导体研发的严峻环境和技术门槛复杂性的真实写照。

随着问题的逐步解决,2026年该芯片一旦面世,或将凭借英伟达在AI及GPU领域的优势,带来令人耳目一新的体验,推动PC硬件生态进入一个崭新的阶段。对于广大的PC用户、硬件爱好者以及产业链公司而言,密切关注英伟达后续的动态及技术进展,依然大有裨益。未来,消费级芯片市场的竞争格局可能将因英伟达的参与而更加精彩纷呈,值得期待。