科拉茨猜想,又称3n+1猜想,是数论领域中最著名的未解难题之一。尽管其定义极其简单——对任一正整数n,若为偶数,则除以2;若为奇数,则乘以3加1,重复此过程,最终总会回到1——但其轨迹行为却异常复杂,无法通过简单公式直接预测。近年来,研究者尝试通过对科拉茨轨迹的系统划分揭示内在的规律性,尤其是将轨迹表现相近的数字归入不同的类别,从而建立更为结构化的理解体系。其中,数字的八类划分提供了一个令人耳目一新的视角,揭示了科拉茨函数作用过程中隐藏的系统性特征。该分类体系并非传统意义上的数学等价分类,而是依托于在某种抽象机器模型——如带读写头的无限长磁带上,数字如何影响带上符号状态的具体行为表现。通过这种视角,每个数字的轨迹可以转化为带上的标记变换序列,进一步映射到不同的类别。

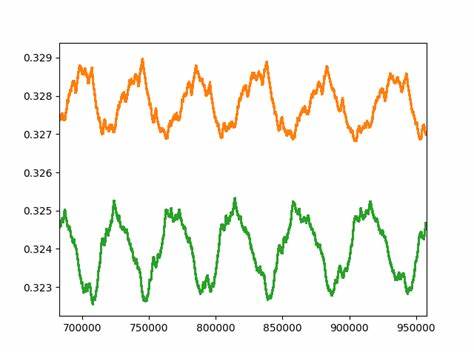

首先,需要理解的是磁带模型的基本设定。设想一条无穷长的磁带,初始状态下全是未标记的单元格,对应数字n经过科拉茨函数迭代时,每一步都会根据当前n的奇偶性执行特殊操作:先翻转当前读取头所在单元格的状态,然后如果n为奇数,读取头向左移动;若为偶数,读取头向右移动。该过程一直持续,直到数字迭代至1,整个线路上产生复杂的标记分布。通过对大量数字的轨迹运行进行观察,研究者得以根据这些标记与空间占用的比例将数字划分为八个主要类别。每个类别不仅在统计分布上表现显著不同,且内部轨迹的特征—比如停止时间、标记总数、空间覆盖率等参数—也表现出一致的规律性。值得注意的是,该分类并非偶然出现,而是在分析从2到10^6的数字时发现的,八类分别对应着标记率与空间使用率的多个不同区间,具体区间划定为:C1对应的比率落于0到0.005之间,C2介于0.005和0.01之间,C3在0.09至0.095区间,C4在0.095至0.1,C5覆盖0.9到0.905,C6为0.905到0.91,C7在0.99到0.995,而C8则集中在0.995到1的区间。

每一类的相对频率也呈现结构性的比例差异,尤其是中间类别的频率往往是边缘类别的两倍。这种统计规律不仅提示我们核心的轨迹特征在数字集合内分布均匀,也暗示某些轨迹属性的稳定性与深层数学关系。更具体地讲,处于C8类的数字中包含了所有2的幂次方,因为它们在迭代过程中总是向右移动且持续翻转为1的状态直到终止,这是唯一一个T与空间利用率比值为1的类别。而其他类别则体现了态标记率的多样,反映出迭代路径复杂程度的不同。通过对2到100之间数字的归类,可以观察到某些类的代表数字具有特定的分布,无论是奇数密集或偶数居多,都可为后续建立预测模型提供经验依据。尽管现有表面上难以为上述数字间直接找到简单的代数表达式,但二者轨迹及磁带转换序列的关联性为推断轨迹性质提供方向。

进一步的研究可能围绕如何利用该八类划分提炼对应公式或算法,从而预估给定数字的轨迹类型、空间占用以及停止时间等指标,而不必通过全程迭代求解。该方法无疑为研究科拉茨猜想引入了全新的工具和视角,复合轨迹转化为二进制序列并进行压缩分析,不仅提升研究效率,也为潜在的数学证明提供线索。实际上,使用这种磁带翻转和移动模型,结合停机时间与空间使用比例,并对轨迹展开压缩编码,能够捕捉到迭代过程中深藏的符号信息结构,进而映射出不同数字轨迹在动态系统中的位置与行为特征。这些发现对于理解科拉茨函数的复杂动力学尤为重要,同时激发跨学科研究,将信息论、符号动态系统与经典数论结合,推动解决这一数学百年难题的进展。总之,科拉茨数字的八类划分不仅丰富了对猜想的认知体系,也提供了模型化和解析上的强大工具。通过观察和分析大规模数字的轨迹分布和对应标记比率,研究人员能够建立起分类与行为之间的直观对应关系。

未来相关领域若能进一步揭示各类数的代数与动态特征,将为科拉茨猜想的证明或推导提供宝贵思路。与此同时,这种基于二进制标记的轨迹编码技巧,也为其他复杂迭代函数的研究提供了可借鉴范例,拓展数学与计算科学的边界。随着算法和数值计算能力的提升,结合深度学习等现代技术,或许不久之后我们将对这类复杂数论问题有更系统和突破性的认识。