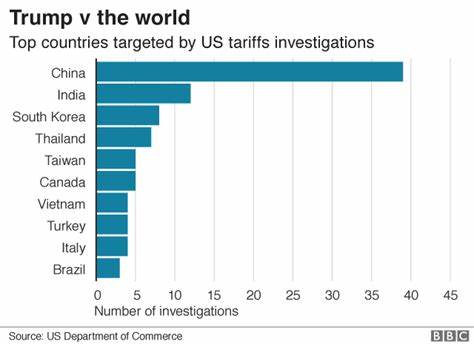

互惠关税作为一种贸易政策工具,近年来在国际贸易中引起了广泛关注。所谓互惠关税,是指一国根据其贸易伙伴对本国产品征收的关税水平,对该贸易伙伴出口到本国的商品施加同等或相当比例的关税。换言之,如果另一国家对美国出口鞋类征收6%的关税,那么美国也将对该国进口鞋类加征6%的关税。特朗普政府提出并推动实施这一政策,意在通过关税融资与贸易伙伴实行“以牙还牙”的战术,以期缩小贸易逆差并促进美国国内产业发展。美国历来与众多国家存在贸易逆差现象,即美国从某国进口的商品远远多于出口至该国的商品。根据2024年数据,中国、欧盟、墨西哥、越南等国家和地区与美国存在显著的贸易逆差。

特朗普政府选择针对这些逆差较大的国家实施有针对性的互惠关税,试图通过加征关税限制进口,减少逆差的同时迫使对方降低针对美国商品的关税和贸易壁垒。特朗普政府不仅实施统一的10%基础关税,还推出了按国家贸易关系“打折”后的互惠关税,这意味着美国对其他国家征收的关税会达到对方对美国商品平均征税水平的一半左右。例如,中国对美出口商品存在高达67%的关税或贸易壁垒,美国相应加征约34%的关税。此做法被特朗普称为“友好”的举措,旨在为未来贸易谈判留有余地。然而,互惠关税政策的实施并非简单操作。全球商品交易涉及上万个不同的产品分类代码,针对每一种商品实现砖利精确匹配关税需要庞大的行政成本和专业能力。

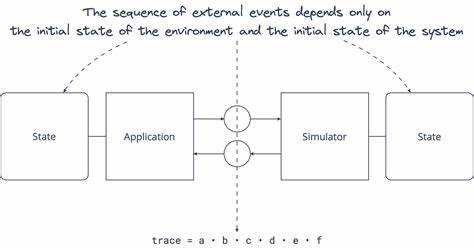

这使得定义“完全互惠”的制度几乎不可行。因此,美国更倾向于采取综合体制,根据总体关税水平和贸易环境设置带有调节性的国家层面税率,而非逐一产品对应执行。经济学家们普遍认为,互惠关税在实施过程中可能引发多重负面效应。首先,关税的提高必然增加进口商品成本,企业需要承担更高的采购费用,最终这一成本大概率会向消费者转嫁,导致消费品价格普遍上涨。尤其是缺乏替代品的关键产品价格涨幅更加明显。其次,贸易伙伴可能对美国的关税措施进行报复性加税,限制美国出口商品,形成恶性循环,损害全球供应链的稳定。

报告显示,中国已经采取了相应反制措施,针对美国产品加征同等比例的关税,特朗普更威胁将进一步提高税率,可能导致双方进口商品关税高达104%。这一状况不仅加剧中美贸易紧张,也波及其他与美国有密切经济往来的国家和地区。特朗普推行互惠关税的背后,不仅为了调节贸易逆差,促进美国制造业回归,更重要的是施压贸易伙伴重新谈判贸易协议,争取更有利于美国的贸易条款。这种策略被视为“硬实力”外交在经济领域的表现。美国财政部长等高级官员曾表示,政府重点针对所谓的“肮脏十五国”——即贸易顺差最大且对美出口量最大的15个经济体,认为它们的不公平贸易政策是美国经济竞争力下降的主因。值得关注的是,专家指出,特朗普的互惠关税并非旨在通过关税获得联邦收入或者直接带动制造业增长,而更像是一种谈判筹码。

若能够借助关税压力迫使合作方进行贸易妥协,美国将可能降低或取消部分关税,实现双赢局面。除了影响宏观经济,互惠关税政策的推行对行业和消费者均产生直接影响。不同行业受到的影响程度不同,依赖进口原材料的制造企业或零售商将承担较高成本,而消费者在面对涨价的同时,可能会减少部分非必需品的购买。以电子产品和汽车为例,关税提高往往意味着终端消费价格上升,从而影响市场需求和行业利润。与此同时,针对互惠关税引起的争议,很多经济学家呼吁寻找更公平合理的解决方案,如推动多边贸易谈判、加强贸易规则透明度、减少非关税壁垒等。通过国际合作和规则完善,才能避免单边主义导致的贸易紧张局面。

综合来看,互惠关税作为一种贸易保护工具,具有调节贸易关系的潜力,但存在实施难度大、可能引发贸易战、推动价格上涨等挑战。特朗普政府推行互惠关税意在缩小贸易逆差、平衡关税体系、强化谈判力,而实际效果则取决于各方是否能够达成共识并所在程度上避免报复性贸易措施。未来随着全球经济形势变化和贸易格局调整,互惠关税政策或将继续成为全球贸易政策讨论的焦点,影响世界经济格局和各国利益分配。