在个人计算机历史演进的长河中,IBM PC/AT作为一个里程碑式的产品,其不仅定义了AT标准,还奠定了PC兼容市场的发展基调。深入理解PC/AT所采用的16位数据总线访问机制,有助于我们全面认识早期计算机硬件设计的复杂性,以及该设计对软件性能和兼容性的影响。伴随着Intel处理器从8088向8086和286的演进,数据总线宽度从8位扩展到了16位,这种变化表面上看似简单,实则涉及到地址线使用、数据通路控制和内存模块布局等多方面的硬件设计考量。首先,谈到16位总线访问,必须理解内存对齐的重要性。早期的8086与286处理器深受寻址机制的限制,对于位于奇数地址的16位字访问,其性能开销非常明显。实际上,8086和286无法直接一次性读取跨越奇地址的16位数据,这意味着系统必须分拆原本一次的16位访问,转为两次8位访问,导致两倍的总线周期和可能的等待状态,严重影响程序运行效率。

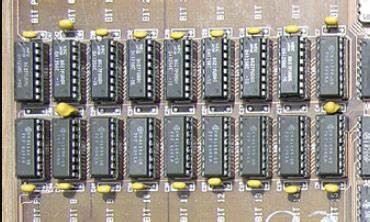

这种硬件限制来自于物理内存的布局和地址解码逻辑。以IBM 5170主板为例,其搭载的256Kb DRAM芯片按照字节双通道分布,即“低字节(L)”与“高字节(H)”两个通道分别对应数据总线的低8位和高8位。令人惊讶的是,物理地址线A0并未直接用于内存芯片的选择,而是经过逻辑处理后,在内存模块中以MA0的形式出现。地址线1(A1)成为MA0,而A0的实际物理作用是在决定当前数据总线哪一半被激活时发挥关键作用。具体来说,内存的低字节芯片组负责存储偶数地址的字节,高字节芯片组则负责奇数地址字节。处理器的!BHE(Bus High Enable)信号被用作高字节总线的使能,此外,A0信号与!BHE结合形成复杂的逻辑判断,决定当前访问是16位偶地址、8位奇地址还是8位偶地址。

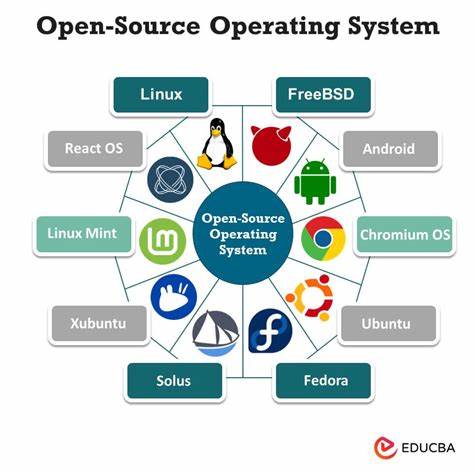

逻辑真值表清晰体现了这一机制:当!BHE和A0均激活时,发生8位奇地址访问;当!BHE激活而A0失活时,进行16位偶地址访问;当!BHE失活且A0失活时,则是8位偶地址访问。这个机制让整个16位总线设计精巧而高效,同时避免了数据总线悬空和信息混乱的状况。对于SIMM模块的应用,则体现出内存扩展对数据总线的适配问题。早期的30针SIMM只提供8位数据宽度,因此在286系统中通常需要成对安装以形成16位数据通道;而随着技术进步,72针SIMM实现了32位数据总线,兼容386及更高版本的处理器。对于存储器以及外部设备而言,总线上的16位访问不只是限于内存,IO端口的16位支持同样关键。AT引入了16位ISA扩展总线,保证了16位数据传输能力的同时,保持了对旧式8位ISA设备的兼容性。

这其中,!BHE信号应用于IO总线,配合16位IO和内存使能信号(IO CS 16与MEM CS 16)完成地址解码和数据宽度转换。由于并非所有扩展卡都支持16位访问,母板上的数据转换逻辑成为关键环节。IBM 5170采用了用可编程阵列逻辑(PAL)芯片(如U87)实现的自定义逻辑电路,根据!BHE、A0和CS信号判断是否需要拆分16位访问为两次8位访问,并以“DATA CONV”信号指导74ALS245双向总线收发器(U102)实现高低字节转换。该机制确保CPU在不知情的情况下,能够正确处理硬件分拆的访问周期,而通过向时钟驱动芯片82284反馈READY信号,CPU保持等待状态直至访问完成,保证数据准确性并避免总线冲突。除了硬件访问之外,内存寻址空间的管理也颇具挑战。8086/286在实模式下采用分段机制,其物理地址为段寄存器左移4位加上偏移值,获得20位地址空间。

然而,该20位地址空间会回绕到0,导致地址0xFFFF后续是0x00000,这种设计虽带来方便的连续地址访问属性,但同样引发了内存访问的边界效应。为兼容早期软件,AT引入了“A20大门”机制,控制第21地址线A20的开启状态。该机制可切换地址空间的回绕行为,更高效地支持保护模式下的大内存访问。键盘控制器i8042除了传统输入管理职责,还被赋予了控制A20门的功能,体现了设计者在有限硬件中实现多重功能的智慧。对16位总线访问技术的研究还涉及复杂的段边界访问情况。例如,读写位于段结束地址(偏移0xFFFF)的16位数据会跨越段边界,早期8086在处理此种情况时实际上访问了同一段的首字节并以等待状态延迟读取;而80186则会实际访问下一段的地址,产生特殊的段核运行现象。

286架构则对此严格限制,超限访问直接触发异常,有利于系统稳定和安全性。模拟器开发者对16位总线访问的深刻理解也极为重要。准确模拟包括!BHE信号行为、拆分未对齐访问及数据信号线控制等细节,能显著提升模拟器对经典软件和硬件行为的还原度。在这方面,采用如ArduinoX86等硬件测试平台能提供周期级的总线状态数据,为模拟器调试和开发提供珍贵的参考资料。不可忽视的是,随着CPU设计的发展,比如386系列开始集成了硬件数据传输转换逻辑(如BS8信号),部分总线拆分由CPU自身处理,减少了母板硬件资源配置的复杂度。它标志着16位总线访问技术从硬件分拆向处理器自我管理的演变,对后续PC体系结构的发展产生了深远影响。

总结来看,PC/AT系统中16位总线访问技术的发展与设计,折射出计算机硬件层面对数据宽度、地址解码、时序控制与兼容性平衡等多方面挑战的应对方案。在了解这些底层机制的基础上,我们能够更好地理解早期PC架构设计的卓越之处,以及这些设计如何塑造了后续个人计算机硬件和软件的发展轨迹。对技术爱好者、计算机历史研究者以及模拟器开发者而言,深入解析这段历史不仅有助于技术积累,也激发对计算机体系结构设计智慧的尊重与学习。