当我们谈论打呵欠时,通常将其视为疲倦或无聊的表现。然而,打呵欠现象远比表面上看起来复杂得多。科学家们发现,打呵欠不仅是一种生理反射,还能够在群体中传播,引发连锁反应,这种现象被称为“传染性打呵欠”。令人惊讶的是,最新研究表明,即使是非生物体——如类人安卓机器人(android)——的打呵欠动作,也能引发我们的近亲——猩猩的打呵欠行为。这一跨物种、跨生物与非生物之间的行为传染,为我们理解社会行为的起源和演化机制提供了全新视角。 最近由专家团队在《Scientific Reports》发表的一项开创性研究,详细探讨了猩猩在观察带有逼真面部动作的安卓机器人打呵欠时的行为反应。

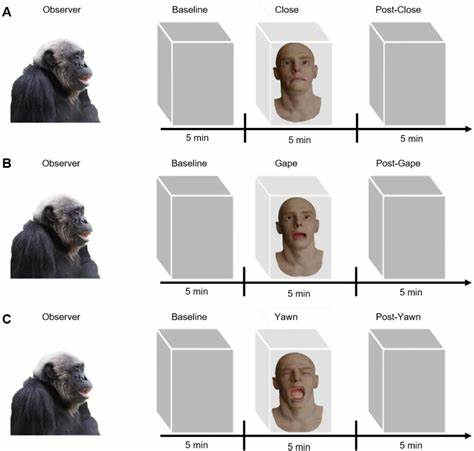

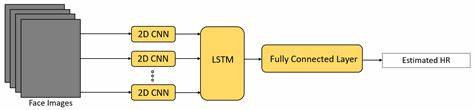

该研究设计精妙,利用一台高度仿真的人形机器人头部,通过伺服电机精确模拟出打呵欠、张嘴及闭嘴三种表情状态。在实验过程中,猩猩被安排观察这台机器人在不同表情下的动作反应,研究人员通过全方位摄像记录了猩猩的行为变化。 结果令人振奋。猩猩在看到安卓机器人做出完整打开嘴巴并闭眼模拟打呵欠动作时,表现出显著的传染性打呵欠现象,远高于机器人仅仅张嘴但非打呵欠动作的情形,甚至在机器人保持嘴巴关闭时几乎没有打呵欠。研究数据表明,超过57%的参与猩猩会在视觉接触该机器人打呵欠动作时自主打呵欠。此外,观察打呵欠动作的猩猩也展现出更多与休息相关的行为,比如收集寝具、筑巢以及躺卧,暗示打呵欠可能作为一种环境信号,唤起生理和行为上的放松反应。

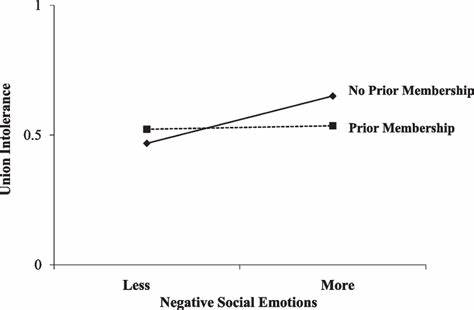

这一发现不仅从行为层面证实了猩猩有能力对非生物体的社会信号产生共情式的互动反应,也挑战了以往认为打呵欠传染主要依赖于生物熟悉度或物种亲缘关系的观念。猩猩对陌生的机器人“模仿”反应表明,行为传染可能借助底层的感知-动作耦合机制(perception-action coupling),即视觉刺激激活大脑与运动相关的区域,自动引发相应行为,无需高度复杂的社会认知参与。 关于传染性打呵欠的演化意义,科学界尚未有完全统一的结论。一些学者认为,打呵欠作为一种非语言的社交工具,有助于群体成员的同步或者状态传递,促进团队协调和警觉性调整。例如,打呵欠往往发生于集体休息或警戒变换的转折点,有助于调整个体和群体的生理状态。其他观点则强调其生理功能,如协助脑温调节、缓解疲劳以及维持注意力水平。

猩猩对安卓机器人打呵欠的反应,暗示了这些行为或信号存在一种超越具体个体或物种的普遍认知模式,可能是一种进化保存下来的基础社交机制。 研究还显示,猩猩在观察机器人打呵欠时并非简单地机械模仿,而可能包含更高级的推断过程,即理解打呵欠不仅仅是嘴巴张开动作,而是包含休息或环境信号的含义。这与实验中发现猩猩在“打呵欠条件”下更积极表现出躺平和筑巢行为相符合,说明打呵欠在它们感知中具有一定的语境性和情境价值。 这一发现对人工智能与机器人领域同样具有重要启示。在设计能够自然参与人类及动物社交互动的机器人时,赋予其表现出真实且具有生物社会意义的动作,如打呵欠,可能会增强它们的社会感染力和互动效果。从某种程度上讲,猩猩对机器人的反应佐证了在跨物种甚至跨生物与非生物的互动中,行为传染机制依然存在,支持了将机器人作为研究社会认知和情感交流的实验模型的价值。

此外,研究还克服了此前大多数研究局限于同种内或生物之间的观察,迈出了突破性步伐,以实际环境中的实体机器人为刺激源,增加了实验的现实感和生态有效性。且通过采用严格的随机对照设计和多摄像机记录,确保了数据的可靠性和结果的说服力。 从伦理角度看,本研究对猩猩采取了非侵入性方法,动物在熟悉的环境中自由活动,研究人员也严格遵循动物行为学会的伦理指导标准,保障了实验对动物福利的尊重。这为未来类似的跨物种和跨代理体互动研究树立了良好的范例。 尽管如此,尚有许多未解之谜值得探究。比如,不同年龄、性别或社交地位的猩猩在面对类人机器人时是否存在不同程度的传染反应?其他种类的非生物“社会信号”动作,比如微笑、皱眉是否也能诱发猩猩类似的回应?深入分析这些问题,有助于揭示行为传染的认知底层和进化轨迹。

综合来看,猩猩观察安卓机器人打呵欠时产生的行为传染,不仅拓展了我们对非人类灵长类动物社会认知的认知局限,也引发了对人类自身社会机制进化的新思考。行为传染或许是沟通与共情最原始的形式之一,其跨越物种也跨越了生物与非生物的界限,令人由衷惊叹大自然与科技结合带来的深刻启迪。未来,随着机器人技术和认知科学的不断进步,探索人与动物与人工智能协同互动的复杂社会网络,无疑将成为研究重心之一。通过这些跨界研究,我们将更好地理解共情、模仿及社会连接的本质,推动人类文明与智能时代的和谐共生。