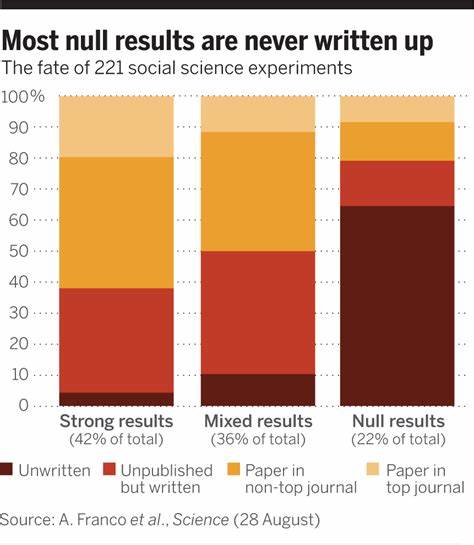

在科学研究的过程中,无效结果常常被忽视甚至遗忘,然而这些结果同样具有重要的科学价值。无效结果指的是那些未能支持研究假设或未显示预期效应的实验或观察结果。尽管科研人员普遍认可无效结果对科学进步和知识积累的重要性,但实际发表无效结果却遭遇诸多难题。本篇内容将深入探讨科研人员为何重视无效结果,同时分析他们在发表过程中面临的主要挑战,并讨论促进无效结果公开发表的必要性和可能的改进方向。无效结果作为科研生态中的重要组成部分,可以有效避免重复研究,节约科研资源,提高研究的透明度与可靠性。然而,在现实的学术环境中,发表无效结果存在明显困难,部分原因在于传统的学术评价体系过于重视“阳性”发现,即那些展现显著性和创新性的研究,而对于无效结果缺乏足够的认可和奖励机制。

许多科研人员担忧发表无效结果可能会影响其学术声誉,甚至被视为科研能力不足的表现,从而影响职称评定、项目申请和未来职业发展。此外,主流学术期刊倾向于发表具备突破性发现的研究,而对于无效结果的投稿往往持谨慎甚至拒绝的态度。无效结果被排斥在高影响力期刊之外,导致科研人员难以顺利发表这类研究。基于这些现实困境,科研人员在面对无效结果时常选择搁置、私下交流或未予发表,这种现象不仅影响了科研工作的完整性,也妨碍了科学知识的全面传播。近年来,学界开始意识到公开无效结果的重要意义,并尝试通过多种方式推动其发表。包括设立专门接收无效结果的期刊或开放获取平台,鼓励发表复制研究和负面结果的支持政策,以及优化科研评价体系以认可研究的完整性而非单纯结果导向。

推广无效结果的发表有助于减少科研浪费,促进研究透明度,避免科研误导和重复错误。科研机构和资金支持方也逐渐重视这方面的工作,将无效结果纳入科研评估和资助考量范围,鼓励科学家更加真实、完整地报告研究发现。除此之外,科研文化的转变同样关键。提高科研人员对无效结果价值的认识,减少对失败的负面污名,培养开放共享和合作的科学氛围,将有效缓解无效结果发表的障碍。学术期刊也需要调整编辑政策,增加审稿人的多元评价标准,提升无效结果的可接受度,推动科学出版的多样化和包容性。社会公众和媒体对科学研究过程的理解也应更加全面,避免过度聚焦“突破性成果”,从而降低研究者因担忧声誉受损而隐瞒无效结果的压力。

总结来看,无效结果的发表问题涉及学术评价体系、期刊出版政策、科研文化等多重因素。解决这一问题需要科研界各方的共同努力,积极推动机制改革和文化转型,提升无效结果在科学创新链中的地位和影响力。唯有如此,科学研究才能更加客观、透明和高效,促进知识的稳健积累和社会福祉的提升。