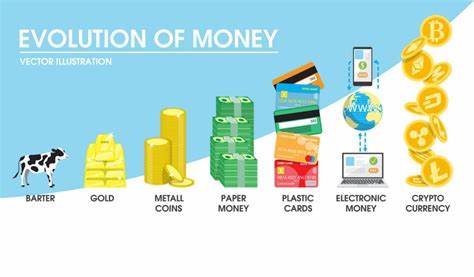

在加密货币与传统银行之间, hypocrisy(虚伪)的现象越来越明显,这一现象使得投资者、监管机构和普通公众都感到困惑。金融时报的最新报道引发了广泛关注,揭示了这个行业内外的双重标准及其潜在的影响。 近年来,加密货币的流行吸引了大量投资者,形成了一个庞大的市场,然而,传统银行的态度却常常显得矛盾。一方面,许多银行在高管的会议上对加密货币不屑一顾,认为其不稳定性和缺乏监管是其致命缺陷;另一方面,许多银行却偷偷参与了加密货币的交易和投资,甚至推出相关的金融产品。这种一边高呼抵制,另一边却悄然进入的态度,令人感到诧异。 这样做的原因很简单:利润。

加密货币市场的波动性为机构投资者提供了巨大的获利机会。随着比特币等加密资产的价格在短时间内大幅上涨,许多银行意识到,如果不与这一潮流保持同步,便可能会错失盈利的机会。因此,他们开始寻求与加密行业的合作,甚至尝试在这一领域建立自己的市场地位。然而,这种合作的诚意常常受到质疑,因为它与他们在公众面前的立场形成鲜明对比。 在社交媒体和公众讨论中,许多银行声称保护投资者利益是他们的优先任务。然而,他们在选择合作伙伴时,却往往只关注潜在的经济利益,而非投资者的实际风险。

这种行为不仅显示了银行在道德层面上的虚伪,也为整个金融体系的信任基础埋下了隐患。 加密货币本身就面临着来自各国政府和金融监管机构的压力。这些机构通常认为加密货币是对传统金融体系的威胁,因此采取了严格的监管措施。而在这些措施不断加码的同时,许多银行却在大声支持监管的同时,暗地里却在绕过这些规定,利用加密货币获得高额利润。这种表里不一的行为展示了金融行业深层次的道德危机。 与此同时,许多大企业和机构投资者也在加密货币的热潮中摇摆不定。

虽然他们在公开场合中批评加密货币的缺陷和风险,但另一方面又频繁地投入巨资去购买比特币和其他加密资产。这样的操作不仅给普通投资者带来了困惑,也让人对其背后的真实动机产生质疑。到底是出于对新兴资产类别的看好,还是为了在潜在的盈利面前掩饰其对风险的忽视? 这种虚伪的现象并不仅仅局限于机构投资者和银行。在整个加密货币生态中,投资者和项目发起人之间的利益博弈同样充满了双重标准。许多加密项目宣称自己是去中心化的、透明的,旨在颠覆传统金融方式。然而,一旦资本进入,他们往往会采取传统金融的游戏规则,甚至利用自己在行业中的地位进行操控。

这让人很难相信,真正的去中心化和透明度是他们的最终目标。 总的来说,加密货币和银行之间的虚伪现象深刻反映了当今金融体系所面临的道德挑战。随着加密市场的不断发展,投资者和监管机构在如何看待这一新兴资产类别上,将面临越来越多的考验。 在此背景下,许多专家呼吁金融行业需要更加透明和负责任的行为。他们认为,只有当银行和机构在其公开言论与实际操作之间保持一致,才能重建投资者的信任。与此同时,监管机构也应当采取更加系统和科学的方式来评估加密货币市场,以有效保护投资者的利益。

随着社会各界对虚伪现象的关注加剧,我们可以期待在未来的金融生态中,逐渐形成一种更为健康和可持续的发展模式。只有当所有参与者,包括银行、投资者和监管机构,能够以诚实和透明的态度参与其中,才能推动整个金融行业向更好的方向发展。 我们正处于一个历史性的转折点,在这个转折点上,如何处理好传统金融机构与新兴加密行业之间的关系,将是决定未来金融格局的重要因素。在这一过程中,公众的目光、社会的声音以及监管机构的回应,都会对最终的结果产生深远的影响。因此,继续关注这个话题,将有助于我们在复杂的金融环境中保持警觉,做出更明智的投资决策。