2021年1月28日,基于BNB链(原称币安智能链)的一家去中心化交易所PopcornSwap上演了一场惊天大骗局,数百万美元资产被迅速抽走。本事件不仅让无数流动性提供者损失惨重,还因币安对涉嫌诈骗钱包冻结行动的反复态度,激起了行业内的广泛讨论和用户的强烈不满。随后涉及资金规模不断扩大,最终达到价值约1100万美元,引发关于链上资产控制权、去中心化与中心化矛盾的深刻思考。PopcornSwap事件究竟为何发生?币安为何迟迟未能及时冻结诈骗钱包?又是否拥有冻结链上钱包的能力?本文将为您全面揭开事件始末,深入剖析这个区块链生态系统中的震荡案例。PopcornSwap骗局的技术内幕是理解事件全貌的关键。该交易所是基于BNB链的一个去中心化交易平台,模仿了市面上知名的PancakeSwap及SushiSwap结构。

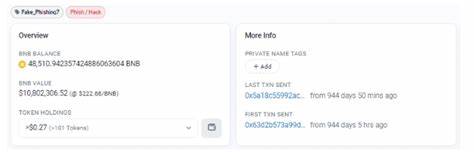

SushiSwap智能合约中包含一个名为“preUpgrade”的隐藏函数,使开发者能够授权自身为所有流动性池中LP代币的支出权限,变相拥有控制所有提供者资金的权限。PopcornSwap正是利用这一功能实施了“退出诈骗”。在当天短短几个小时内,一名名为Fake_Phishing7的地址账户通过该函数快速抽干了平台约200万美元的流动性,随后将资金兑换为BNB币,并最终持有大约48511枚BNB。按照当时市场价格计算,这部分资产价值约为200万美元,但随时间推移至今升值至超过1100万美元。奇特的是,诈骗者的资金自被转入该地址后,几乎两年内始终没有动用。受害者纷纷组建维权群组,并积极向币安寻求帮助,希望能够阻止诈骗者兑现赃款,或是追讨损失。

然而,币安起初态度模糊,甚至误导用户称已冻结该诈骗钱包,但实际情况是该地址资金从未被冻结,也未曾流入任何中心化交易所。与许多人预想的不同,币安并非完全无能为力冻结链上非交易所地址。根据2023年币安官方发布的声明,一旦BNB链所有验证节点达成一致,便可以通过网络升级的方式冻结特定钱包,限制其发起交易的能力。这一操作具有高度的集体治理属性,体现了链上去中心化但不可完全自主的协同管理机制。令人关注的是,真正冻结该骗子钱包的动作发生于2022年10月6日,且是与一起完全独立的价值超过5.7亿美元的跨链桥漏洞攻击事件同时处理。为了阻断漏洞攻击者的资金进一步外流,BNB链社区提议硬分叉升级,同时将PopcornSwap诈骗钱包列入黑名单冻结出账权限。

经过全体验证节点一致同意,该冻结最终生效,但依然只限制了资金流动,而未对资产归属或转移做任何处置。两年拖延加之最初的官方误导,导致被害人群体对币安表达了极大的失望和不信任。许多用户认为,作为BNB链背后的主导力量,币安本应更加果断地介入,在链上治理与用户权益间寻求平衡。该事件实际上揭示了去中心化区块链网络面临的治理困境。在智能合约漏洞暴露后,受害用户只能被动等待社区治理决策,几乎没有即时补救机制。与此同时,链上资产虽然声称去中心化管理,但由于关键验证者的影响力,仍存在一定程度的集中控制可能,令外界对“真正的去中心化”产生疑问。

事件还为行业敲响警钟,提醒开发者关注智能合约安全审核,认真处理隐蔽功能带来的风险。PopcornSwap骇客大量利用了合约升级机制的漏洞,导致大量资产被瞬间转移,充分说明合约设计的复杂度与风险不可忽视。用户在选择去中心化金融产品时,也应保持高度警觉,综合评估项目安全性与团队信用。作为回应,币安方面公开表示愿意配合司法机关继续调查,但强调黑名单冻结是网络共识结果,操作并非单方面决策。此类治理模式和技术手段,为整个加密市场的普及与合规建设提供了宝贵的案例借鉴。总结来看,PopcornSwap骗局及后续冻钱包事件不仅是一次典型的区块链安全事故,更是一场围绕去中心化治理、资产控制权、用户保障机制的行业反思。

币安的初期推诿和迟滞冻结反映了底层技术与治理机制中的现实矛盾,也促使整个生态更加重视社区共识与透明度。在未来,如何在保持区块链自由开放的同时快速有效处置安全事件,提高用户保障,将是全行业亟需破解的发展难题。投资者亦应从技术、法律和风险控制多个角度加强自我防范,守护自身资产安全。