近年来,人工智能(AI)的快速进步引发了社会各界的广泛关注。无论是在制造业、服务业,还是知识密集型行业,智能技术的渗透都在潜移默化地改变着传统的工作模式。伴随着自动化水平的不断提升,许多人开始担忧自己的职业未来。作为一名亲身经历职场变革的从业者,我也逐渐认同自己可能在未来二十年内变得“不必要”的观点。 我们所处的时代,是一个技术飞速进步的时代。人工智能已经不再停留在实验室阶段,而是逐渐进入日常生活和各行各业。

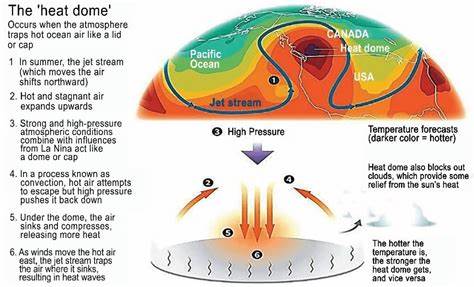

无论是语音识别、图像处理,还是自然语言生成,AI技术的应用范围愈发广泛。传统的重复性工作逐渐被机器人和智能系统替代,工作效率大幅提升,成本不断降低。这一趋势对许多职业构成了前所未有的威胁,也让越来越多的人产生了焦虑感。 为何我会认为自己在二十年后不再必要?原因有很多。首先,许多过去依赖人类判断和操作的岗位,正在被具备学习能力和适应能力的人工智能所取代。以内容创作行业为例,AI写作工具已经能够生成高质量且符合语境的文章,甚至具备一定的创新能力。

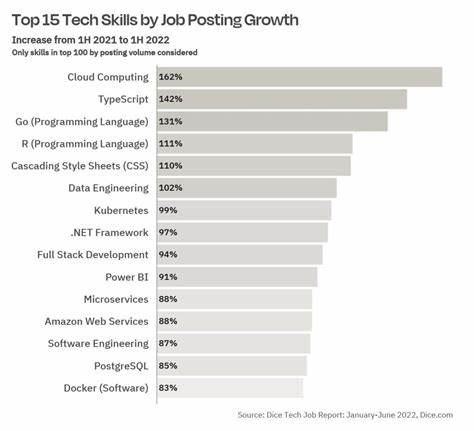

这意味着传统写作人员的需求将会下降,尤其是那些缺乏特色和深度的内容创作者。 其次,人工智能不仅能够处理大量数据,其分析和预测能力也远远超过人类。这使得许多决策型职位面临被替换的风险。在金融、医疗、法律等领域,智能系统通过不断优化算法,能够提供更加准确和高效的解决方案,从而取代部分专业人员的工作。 再次,AI的持续进化带来了技能需求的转变。未来市场对人工智能工程师、数据分析师、机器人维护人员等技术人才的需求将显著增加,而传统岗位的市场份额则会减少。

面对这种变化,若不及时更新知识和技能,将很难在职场中立足。 然而,尽管人工智能拥有强大的能力,但它并非万能。许多需要创造性思维、人际沟通以及情感共鸣的工作依然难以完全被机器替代。例如艺术创作、心理咨询、教育辅导等领域,人的独特性和共情能力仍然不可或缺。同时,人工智能在伦理判断、复杂多变的社会环境适应等方面也存在显著局限。 面对人工智能带来的挑战,个人如何应对是关键。

首先要提高自身的数字素养和人工智能理解能力,培养跨领域的综合技能。学会利用AI工具提升工作效率,同时保持创新思维和批判性思维,成为人机结合的创新者。其次,持续学习和自我提升是应对未来变化的不二法门。选择那些更具创造性、协作性及战略性的职业路径,有助于延长职业生命。 企业和社会层面也需要做出调整。加强对员工的培训和再教育,推进产学研深度融合,打造适应AI时代的人才培养体系。

同时,需要通过立法和政策制定,保护劳动者权益,缓解技术变革带来的就业冲击。建立合理的社会保障体系,为转型期提供支持,确保技术进步惠及更多人群。 未来的二十年,人工智能无疑将深刻重塑职业生态。有人欢喜,也有人忧愁。我们既要正视AI带来的冲击,也要积极拥抱这种变革。通过提升自身技能、调整心态和适应新环境,可以在智能时代寻找新的定位。

只有这样,才能在即将到来的智能浪潮中,保持竞争力,实现自我价值的延续。 在此过程中,保持对人工智能发展的关注和理解至关重要。无论是政策制定者、企业领导者,还是普通从业人员,都需要深刻认识技术带来的机遇和挑战。通过协同创新和智慧管理,创造一个人机共融、互利共赢的未来,将成为全社会共同努力的目标。 总的来说,人工智能是一把双刃剑,既带来前所未有的便利和效率,也提出了新的难题和考验。个人是否“不再必要”,很大程度上取决于能否及时转型、升级和适应新职业生态。

只有主动拥抱变化、持续学习进步,才能在未来二十年中创造更具价值的存在,迎接科技赋能的崭新人生。