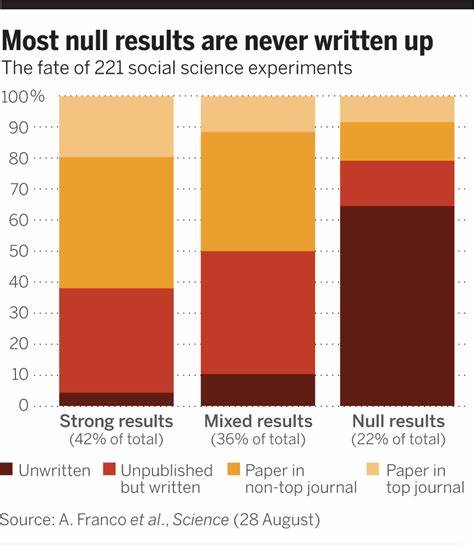

在科学研究的世界里,正向成果往往占据显眼的位置,成为推动学科进步的核心动力。然而,隐藏在这些耀眼成果背后的是大量的无显著性结果——也称为“零结果”或“负面结果”。这些结果虽然未显示出预期的假设支持,却对科学社会依然具有无可替代的价值。越来越多的研究者认识到零结果是科学探索不可或缺的一部分,但在实际学术发表过程中,研究者却面临极大的挑战与困境。零结果为何如此重要?又为何难以走上发表的舞台?这些问题近年来引发了广泛的关注和讨论。零结果代表着一种研究结论,即假设未被支持或者现象未被观测到。

这类数据能够有效避免科研重复与资源浪费,帮助科研人员调整研究方向,并促进理论的完善与创新。更关键的是,零结果能防止科学发表偏见(publication bias),这种偏见往往让正向结果聚集关注,而忽视了负向或无效数据,导致科学文献出现偏颇,影响后续研究的可信度。尽管如此,零结果发布之路并不平坦。科研评价体系多以论文发表数量与引用率衡量成果,重视显著性发现,忽视无显著性结果。部分期刊甚至公开宣称优先接受正面和突破性研究,间接加剧了零结果发表的难题。此外,研究者担心负面结果可能损害个人声誉,影响未来合作和经费申请,导致许多有价值的零结果选择封存。

已有调查显示,尽管科研人员普遍明白零结果的科学意义,但出于职业风险考量,绝大多数未将零结果提交发表。这种状况形成恶性循环,造成科学界对真实数据的理解不完整,降低了研究透明度和可重复性。为改变现状,学界和出版界正在推动若干创新举措。部分期刊专门开设负面结果栏目,致力于接纳和发表此类研究,提升其可见性与引用价值。同时,研究资助机构开始鼓励透明共享所有结果,乃至将研究数据开放,增强科研过程的公开性和公正性。科研评价体系的转变也备受期待。

若能采用多元化指标,如数据共享程度、研究透明度、方法学质量等,将有效缓解发表零结果的阻碍。科研培训中增加对零结果价值的宣传和指导,有助于改变研究者对负面数据的认知,培养敢于公开分享所有科学发现的文化氛围。技术进步带来了更多可能。开放获取平台、预印本服务器和数据仓库为无显著结果的传播提供了便捷渠道,不再完全依赖传统期刊。社交媒体和科学博客等新兴媒介也使研究者能够直接面向同行与公众分享研究经历,打破信息壁垒。同时,这些渠道强化了科研成果的多样化评估路径,提升了科学进步的包容性和全面性。

展望未来,科研界有理由相信零结果的科学价值将得到更充分的认可与利用。实现这一目标需要全社会共同努力,包括出版机构、资助方、学术团体和个人研究者。通过改善学术评价标准、普及开放科学理念以及建设多元化的科研传播平台,科学研究将更加透明和坚实。最终,科学的真谛不仅在于发现“新奇”,更在于坦诚面对所有事实,推动知识不断积累和完善。在这条道路上,零结果无疑是重要的基石。它们虽不显赫,却是驱动科学进步不可缺少的隐形财富。

科学家们应当勇于分享真实的研究经历,而社会各界亦应为此创造更友好的环境和机制,共同促进健康、全面的科学生态形成。唯有如此,我们才能确保科学探究的严谨性、公正性与持久活力,从而造福全人类。