在中国,房地产市场一直是一个备受关注的话题。买房、卖房、换房,每个环节都有可能引发社会的广泛讨论。近日,《经济时报》报道了一项引起热议的政策变化——房地产出售时的指数化收益福利被取消。此项政策的变动将对众多房主及投资者的决策产生何种影响?本文将对此进行深入分析。 首先,我们需要了解什么是“指数化福利”。在房地产交易中,出售房产所获得的收益往往需要缴纳资本利得税。

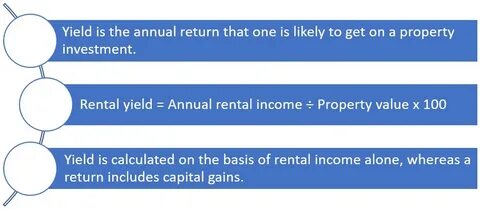

资本利得税是指个人或公司因出售财产而获得的利润所需缴纳的税款。为了减少税务负担,许多国家和地区引入了“指数化”这一概念。这种做法允许卖方根据房产持有期间的通货膨胀率,对其买入价格进行调整,从而降低应税利润。 简单来说,如果你在十年前以50万元的价格购买了一套房产,而现在以100万元的价格出售,根据通货膨胀,你可能只需为实际利润部分缴纳税款。例如,如果在这十年间的通货膨胀率为20%,那么你可以将购买价格调整为60万元,这样,实际应纳税盈利便降低至40万元。这种福利对于许多中小投资者尤其重要,因为它直接关系到他们的投资回报。

然而,随着政策的变化,指数化福利的取消意味着卖方在计算应纳税利润时,不再能享受通货膨胀调整的便利。从表面上看,这一变化似乎会增加房地产交易中的税务负担,可能导致房主在出售房产时的心理压力。尤其是在部分城市,房地产价格在过去几年猛涨,卖家往往面临较大的利润,这一政策的变动可能会使他们更加犹豫。 其次,这项政策变化的影响不仅限于个人卖方,房地产市场的整体生态也可能受到冲击。在取消指数化福利之后,潜在卖家可能因担心高额的税务而选择延迟出售,市场上房源的减少可能导致供需失衡,从而推高房价。而高房价又会进一步抑制购房者的购房意愿,形成一个恶性循环。

对于买房者来说,高额的税负可能会影响他们的投资决策,从而降低市场的活跃度。 那么,这项政策变化背后的原因是什么呢?政府的初衷或许是希望通过税收的方式来调控房地产市场,以抑制投机行为。这在一定程度上与当前政府所倡导的“房住不炒”的理念是一致的。通过提高房产交易成本,政府希望能够打击炒房客,鼓励人们将房产作为居住用途,而非单纯的投资工具。 然而,政策的实施效果却并非总是如政府所期望的那样。对于普通民众而言,房地产不仅仅是生活的住所,还是家庭财富的重要组成部分。

对于许多家庭来说,卖掉一处房产就是将过去数年的辛勤劳动和积蓄换成现金,作为未来生活的保障。如今,面对更高的税负,很多人可能会改变他们的税务规划和投资策略,甚至可能导致一些出售计划的搁置。 市场观察人士指出,此项政策的取消实际上是对房地产市场现状的一种“紧缩”措施。在经历了多年的高速增长后,中国的房地产市场已经进入一个调整期。政府在此时选择取消税收优惠,可能是希望通过财政手段来实现市场的自我调节。然而,业内人士也警告,过于生硬的政策调整可能会引发市场的恐慌情绪,导致更多人选择观望,进一步降低市场的交易量与活跃度。

对于未来的发展,许多专家呼吁,在调整税收政策的同时,政府应当更加注重健全税收的公平性和合理性。例如,如何让首次购房者能够获得更多的支持与优惠,如何针对不同收入群体设计合适的购税政策都是亟待深入讨论的问题。毕竟,房地产市场与国家经济的发展息息相关,保持市场的健康稳定增长,对整个社会都是有益的。 在政策调整的背景下,消费者的反应显得尤为重要。尽管税收政策的变化会影响到许多人的买卖决策,但对于有需求的购房者而言,良好的居住环境依然是首要考虑的因素。最终,如何平衡税收政策与市场需求,将是政府需要深思熟虑的重要课题。

综上所述,房地产出售时的指数化福利被取消,势必对市场产生深远的影响。市场参与者需要认真分析此次政策变化的意义,同时,政府也应对此进行充分的评估与调整,以确保房地产市场的健康与稳定。未来的房地产市场需要在政策、税收和市场需求之间找到一个有效的平衡点,让每个家庭都能在这个充满变革的时代中找到属于自己的家。