黄金,作为贵金属中最具代表性的材料,其熔点约为1064摄氏度。长期以来,科学界普遍认为,任何物质在达到熔点时都会发生相变,固态转变为液态。然而,近期的科学突破颠覆了这一传统理解,研究人员发现,在极快的加热过程中,黄金竟然可以被加热到其熔点的14倍之多依然保持固态。这样的发现不仅引发了物理学领域的广泛关注,也为新材料科学的发展带来了重要启示。 这种现象称为超热状态(superheating),是指固体能够在没有发生熔化的情况下被加热超过其正常熔点的状态。超热在液体加热到超过其沸点时也时有发生,譬如微波炉中加热的水可能超出100摄氏度而不沸腾,但受到扰动后就会剧烈沸腾。

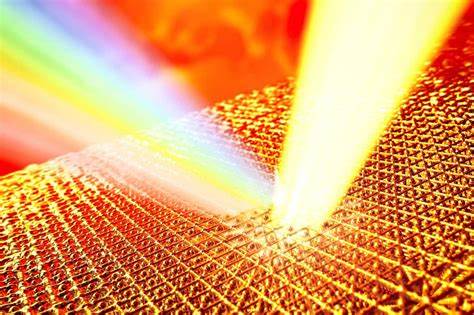

然而,在固体中,超热的极限长期被认为有一个理论温度上限,即所谓的“熵灾难”(entropy catastrophe)温度,大致是标准熔点的三倍,在这个温度点以上,根据热力学第二定律,固态的熵会超过液态熵,理论上固体不再稳定,会熔化。 来自内华达大学里诺分校的托马斯·怀特(Thomas White)教授及其团队利用超短激光脉冲对厚度仅50纳米的金属薄片进行加热,持续时间仅为45飞秒(四十五千万亿分之一秒)。该实验配合使用了新兴的超亮X射线反射技术测量金属的温度。通过观察反射X射线频率的变化,科学家们能够准确计算出金片吸收的能量,从而得知其温度。结果显示,金片的温度达到了熔点的14倍,超过了此前认为固体能够承受的极限温度。 这一实验结果最初让研究团队震惊,他们反复确认了实验数据的准确性并排除了测量误差。

随后,研究者重新审视热力学熵变化的传统计算方法,发现极短时间内的快速加热使得固体的熵增长速度比液态慢,使固体保持了比液态更低的熵水平,避免了熵灾难的发生。因此,在如此短暂的时间尺度内,热力学的经典限制条件并未被打破,而是被动态时间效应所修正。 这一发现对传统热力学的理解提出了挑战。固体在极短时间内的超高温度稳定表明,物质的状态转换与时间尺度密切相关,快速激发和检测手段能揭示前所未有的材料行为。研究人员称,虽然这一状态极短暂,无法直接应用于日常物质的加热过程,但这为高温物理学以及极端条件下材料的研究开启了新视角。 除此之外,这项研究还对天体物理学和行星科学意义重大。

地球及其他行星的核心部分常常处于极高温高压状态,材料在这些条件下的行为决定了行星的物理性质和演化过程。利用超短脉冲激光和X射线技术模拟和测量这些极端环境下的材料状态,将大大提升科学家对地核结构和行星形成机制的理解。 此外,研究团队也期待能将此实验方法扩展到其他类型的材料,探索固态超热现象是否适用于各种金属和非金属。若能够证明此现象的普遍性,将为材料科学提供全新的方法论,特别是在制造耐极端温度或超快速变化环境的先进材料方面存在潜在巨大价值。 超热现象不仅仅是物理学的趣味话题,它还与现实应用紧密相关。快速激光处理技术、极端环境检测装置以及高功率电子器件的热管理等领域,都能从此次发现中获得重要启示。

更深入理解材料在瞬间极端温度下的行为,将有助于提升材料的耐用性与性能极限,为新一代科技设备奠定基础。 总之,黄金被加热到其实熔点的14倍仍保持固态的实验突破,标志着材料科学和热力学研究的一次重大进步。它揭示了传统热力学理论在极端快速加热条件下的局限性,同时为科学家提供了探索更高温度极限的新工具和方向。未来,随着实验技术的发展和理论的完善,我们有望解答更多关于物质状态转变的根本性问题,推动新材料开发和极端环境科学的飞跃。