地球作为一颗拥有复杂内部结构的行星,其磁场在保护地球生态系统和人类活动中起着至关重要的作用。然而,近年来科学界发现了一种前所未有的异常现象,即南大西洋异常区(South Atlantic Anomaly,简称SAA)的扩散和演变,引发了全球范围内的关注与担忧。该异常区域以其磁场强度显著减弱而著称,导致穿越该区域的卫星和空间设备频频遭遇能量高强度带来的技术故障和数据损坏问题。本文将从深层地球动力机制、异常区的空间影响、该现象的动态演化以及未来可能对科技和环境产生的深远影响进行全面深入的解读。南大西洋异常区的起源根源于地球内部极为复杂的地球核动力学过程。地球的磁场是由其外核中熔融的铁镍合金通过地磁发电机制产生的,这种动态的流体运动形成了遍布全球的磁场保护层。

SAA形成的关键因素之一即是地球磁轴的倾斜,另一重要因素为位于非洲大陆深部约一千八百英里(约二千九百公里)以下的“大低速剪切区”(African Large Low Shear Velocity Province)。这一异常地质构造以其密度和动力学特征对地核流动产生显著影响,造成了磁场生成中的局部极性反转及局部磁场强度的减弱。此种复杂力量的交互作用,造就了SAA的独特性质及其影响范围的扩大。SAA的存在直接威胁到了运行于近地轨道及地球同步轨道的卫星。穿越这一天区的航天器不得不面对来自太阳风中大量高能带电粒子——特别是高能质子——的强烈轰击。这些粒子的碰撞易引发单粒子翻转事件,使电子设备发生暂时性故障,数据出现错乱,甚至导致无法逆转的系统损伤。

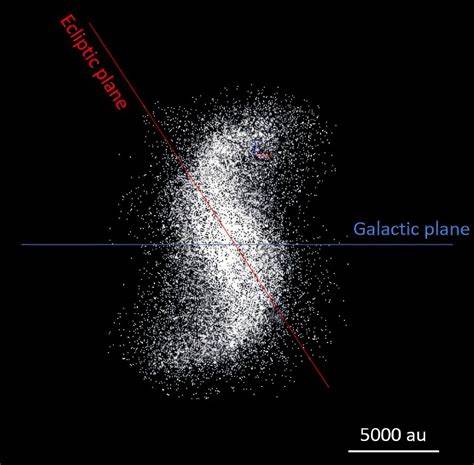

在这种背景下,卫星运营商和空间机构不得不采取谨慎的操作策略,比如在穿越异常区时关闭非必要设备以降低风险。国际空间站(ISS)同样受到SAA的影响,尽管其本体通过坚固的屏蔽结构为在轨宇航员提供了相对安全的环境,但外部实验设备与传感器仍面临潜在故障风险。ISS上搭载的仪器如GEDI和ICON等,均报告在穿越该区域时出现数据中断和功能性异常,直接反映了地磁异常对实际空间任务的影响和挑战。更值得注意的是,南大西洋异常区并非一个静止不变的地理现象。通过欧洲航天局(ESA)Swarm卫星星座和美国NASA SAMPEX任务的数据对比分析,科学家们发现SAA呈现出向西北方向漂移的趋势,同时其面积也在逐步扩大。较为惊人的是,自2020年起,SAA开始出现双峰分裂现象,变成两个磁场强度极低的独立区域。

这种形态的改变大幅提升了空间环境的复杂度,增加了卫星和航天器设计以及运行时的难度。现有的地磁模型因此需要不断调整和优化,以准确预测地球磁场的局部变化和长期趋势,保障航天技术安全和任务成功。为应对SAA持续变化带来的科学和技术挑战,NASA和其他国际研究机构投入大量资源,利用最新的卫星数据结合地球核内部动力学模拟,建立和完善国际地磁参考场模型(International Geomagnetic Reference Field,IGRF)。通过这些模型,科学家能够更精准地追踪磁场的逐年变化(即地磁的渐进变化),从而为空间任务规划提供坚实的数据支持。该方法如同气象预报一般,虽然在时间尺度上更为宏长,但对于预测未来数年和数十年地磁特征极其重要。历史地质记录也指出,类似SAA的地磁异常在地球演化过程中并非罕见现象,但目前观测到的变化速度和复杂度在太空时代尤为突出。

专家们普遍认为,当前的异常扩散并非意味着地球即将进入磁极反转周期——这一罕见而缓慢的地质过程往往需数十万年方可完成。尽管如此,深入理解和监控SAA的演变仍然对保护我们的航天资产和深化关于地球内核动力机制的认知极为关键。除了空间科技领域的影响,SAA的存在也为地球环境系统研究者提出了新的问题。磁场强度的降低增加了地表对宇宙射线和太阳高能粒子的暴露,进而可能影响大气电离层的状态,改变地球的气候模式和电离层电导率。这些变化虽然目前尚未达到危害地球生态系统的程度,但其长期累积效应依然值得密切关注。此外,SAA的动态演化或许与地球深部物质的热流分布变化直接相关,这为地震和火山活动的预测及理解提供了新的线索。

未来,结合量子重力测量仪器和先进卫星技术对地球不可见的内部力场进行全方位监测,将极大推动地球科学的发展,增强人类对地球内核及地磁环境的掌控能力。综上所述,南大西洋异常区作为一种由地球深层复杂动力系统驱动的磁场异常现象,正以动态且复杂的形式不断发展。其对轨道空间技术的保护要求提出了更高标准,同时也揭示了地球内核活动的神秘面纱。这种现象的深入研究不仅是保障现代空间探索和通信卫星安全的关键,同时也是科学家理解地球作为一个整体行星系统运作模式的重大突破。随著技术进步和观测能力的提升,对SAA以及其他类似地磁异常的认识将更加全面和准确,为未来应对地球环境变化和航天任务规划提供强有力的科学支撑。