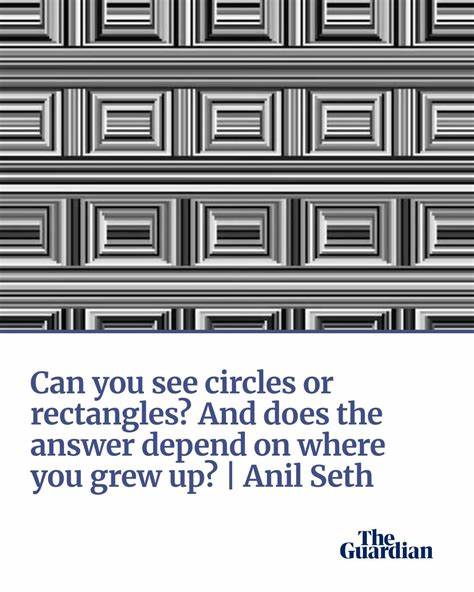

我们常常以为自己看到的世界就是客观存在的真实,但视觉错觉的研究却不断挑战这一信念。事实上,我们每个人的视觉体验都深受生长环境和文化背景的影响,甚至同一幅图像,不同地区的人会看到不同的形状。最近两项有关视觉错觉的研究引发了广泛讨论,它们分别从不同角度阐释了视觉感知的文化差异,以及这些差异背后的科学和哲学意义。首先,我们来看一项由伦敦政治经济学院的伊万·克劳平领导的研究,专注于探索不同文化的人们如何感知一种被称为“Coffer illusion”(钱币错觉)的视觉现象。该错觉中,人们或看到突出表现的圆形,或感知为规则的矩形。研究发现,来自英国和美国等西方工业化国家的参与者大多倾向于看到矩形,而来自纳米比亚农村地区的参与者则更倾向于看到圆形。

对此,研究团队提出了“carpentered world hypothesis”(木工世界假说)来解释这一差异。该假说认为,生活在西方工业化城市中,人们习惯于周围满是直线和直角的环境,如钢筋混凝土的建筑和方形窗户,这些视觉特征会在无意识中训练和塑造视觉认知模式,使他们更容易解读图像中的矩形。相对地,纳米比亚的农村居民则生活在更多曲线和圆形结构主导的环境,如圆形的草屋,因此他们的视觉系统更习惯于识别圆形,从而在视觉错觉中更容易看到圆形元素。类似的文化环境对视觉感知的影响,在其他视觉错觉的实验中也得到了支持。这些错觉共同表明,环境中的视觉元素可以塑造大脑处理视觉信息的方式,体现了感知不仅是单纯的视觉成像,而是认知和经验共同作用的结果。与此同时,另一项由多尔萨·阿米尔和查兹·费尔斯通进行的研究则对“木工世界假说”提出了质疑,他们选择研究更为经典且广为人知的“米勒-莱尔错觉”。

该错觉通过标注不同方向的箭头,使两条等长的线条看起来长短不一。传统解释同样依赖于木工世界假说,认为箭头暗示三维空间中的角度与深度,因而影响了长度的感知。然而,阿米尔和费尔斯通的研究表明,这种错觉不仅存在于不同文化的人群中,甚至非人类动物和盲童在手术治疗后首次接触视觉时也能体验这一现象。动物包括孔雀鱼、鸽子和蜥蜴等,都能被训练去判断线条长短并展现类似的错觉反应;而盲童在失明多年后重新获得视力,即刻感受到这一错觉,说明相关的感知机制不依赖于文化或生活环境的“木工”特性。这一发现强烈暗示米勒-莱尔错觉根植于生物学和认知机制的基础层面,与个体所处的视觉环境关系不大。针对这两项研究的差异,科学界提出了多种可能性。

Coffer错觉与米勒-莱尔错觉本质不同,也许前者更多受到注意力分配和环境经验的影响,而后者则是感官处理的基本机制体现。另一种可能是“木工世界假说”并不能全面解释所有文化差异的视觉现象,而不同文化之间感知差异的背后原因可能更复杂。此外,克劳平研究中由于跨文化参与者使用的实验方法不同,这也可能影响了结果的普适性和解读。视觉感知的多样性反映了大脑的塑造力,人们的体验不仅由外界的物理现实决定,更通过感知机制经过加工和组织形成独特的主观世界。正如作者阿奈斯·宁引用塔木德的一句话:“我们看到的不是事物本身,而是我们自己。”这种视角带来的重要启示是,感知不仅因人而异,也持续受到环境和文化的形塑,而我们理解他人的感知需超越简单的刻板印象,更关注个体和文化内部的多样性。

为了深入揭示全球范围内感知的差异和共性,塞塞特教授及其研究团队发起了“感知普查”(Perception Census)项目。该项目涵盖40,000名来自100多个国家的参与者,通过50多项感知实验涵盖视觉错觉、颜色辨别、深度感知等多个方面,期望描绘更细致的全球感知地图,并公开数据供研究人员广泛使用。这不仅将助力破解感知背后的神经科学谜团,也为教育、设计和跨文化交流等领域提供宝贵参考。理解视觉错觉和感知差异带来的启发,不仅仅是科学探索,更关乎社会中的包容与共情。不同文化之间感知经验的多样性提醒我们,每个人的世界观都是独特且复杂的。承认这种多样性,有助于我们打破认知的局限,减少误解和偏见,促进跨文化的理解与合作。

我们的感知不仅是对环境的被动接收,更是脑海中主动建构的“受控幻觉”,由此,意识到了每个人生活在自己的感知回声室中。迈出走出回声室的第一步,是认识到自己感知的局限,从而更开放地接纳他人的感知视角。未来,随着神经科学和认知心理学的进步,我们将对人类视觉的复杂性获得更全面的认识,为打造多样包容的社会提供科学依据。视觉错觉的研究揭示了一个重要真理:眼见未必为实,眼中的世界是大脑与文化、经验相互交织的产物。无论是圆形还是矩形之争,背后都映射出感知与文化之间微妙而丰富的联系。