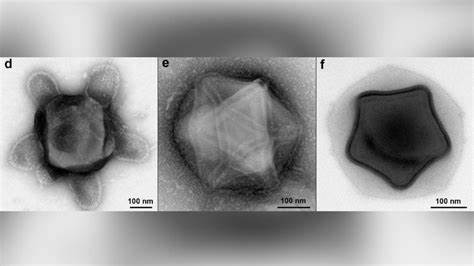

塑料污染已成为全球最紧迫的环境问题之一,科学家们不断探索自然界中微生物降解塑料的神奇潜力。近期,伦敦布鲁内尔大学的科研团队发现一种名为铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)的医院病原菌竟然能“吃掉”医院中常用的塑料材料,这一惊人的发现揭示了医院塑料使用背后潜藏的健康风险,同时也为处理塑料废弃物提供了新的思路。塑料被广泛应用于医疗领域,包括可溶性缝合线、伤口敷料、骨科植入物以及导尿管等。传统观点认为,这些塑料较为稳定且耐用,能够有效支持治疗过程。然而,当病原菌获得了降解这些塑料的能力,不仅可能威胁医疗器械的完整性,还可能提升细菌的感染能力,从而对患者健康构成威胁。科学家通过对已知医院致病菌基因组的大数据分析,发现某些菌株携带类似环境中塑料降解细菌的相关酶基因。

例如,铜绿假单胞菌中存在一种名为Pap1的酶,能够降解塑料并将其用作营养物质促进自身生长。该菌株最初是从一名伤口感染患者体内分离得到,实验室测试验证了其降解塑料的能力。铜绿假单胞菌是一种全球知名的高优先级病原菌,每年导致约55.9万人死亡,尤其威胁气管插管、手术伤口和烧伤患者的健康。该菌种还能形成坚固的生物膜,这种黏稠的细菌群体保护细菌免受免疫系统和抗生素的攻击,极大增加了治疗难度。研究进一步发现,当铜绿假单胞菌处于塑料表面时,其生成的Pap1酶不仅帮助其降解塑料,还能将塑料降解产物用作“胶水”,加固生物膜结构,使其更庞大更坚韧。这种带有“塑料混凝土”的生物膜为细菌提供保护屏障,助力其顽固存活于医院环境中。

医院内塑料制品无处不在,细菌得以持续利用这种资源,从而解释了铜绿假单胞菌长时间在医疗机构存活的原因之一。这不仅让感染防控面临新挑战,也对医疗设备的使用寿命和安全性提出了担忧。假如这类病原菌开始降解关键医疗植入物和辅助设备,患者治疗效果可能会受损,感染风险显著提升。幸运的是,科研人员正积极寻求解决方案,例如在医疗塑料材料中添加抗菌剂,防止细菌附着和分解塑料。新型塑料复合材料的设计也越来越注重抗微生物特性,以保证器械的安全性和耐用性。此次发现同时提醒我们,在开发和选择医疗塑料材料时,必须综合考虑其可能被病原菌利用的风险。

未来医疗和环保领域需加强跨学科合作,兼顾减少塑料废弃物对环境的污染,以及防止病原菌利用塑料资源威胁患者安全。更深入的基因功能研究有助于揭示细菌降解塑料的机制,为研制抑制相关酶活性的抗菌药物铺平道路。同时,创新的消毒技术和定期更换塑料制品,也能有效降低细菌依赖塑料存活和繁殖的机会。塑料降解微生物的潜力不容小觑,它们可能成为环保战线上的“绿色战士”,帮助解决塑料堆积成山的难题。但病原菌利用塑料作为营养来源,则是医疗安全不可忽视的新威胁。认识到这一双刃剑特性,才能更好地把握微生物科技带来的机遇与挑战。

铜绿假单胞菌的发现不仅为医学感染控制提供了新的研究方向,也推动了塑料材料科学及环境微生物学的发展。随着科学技术进步,期待未来能开发出更智能、更安全的医疗塑料制品,减轻医院感染压力,改善患者治疗体验。同时,利用有益微生物的降解能力,推动塑料回收与环境修复,将为全球塑料污染治理注入新活力。综上所述,这项研究既提醒我们塑料与病原菌间复杂关系的重要性,也指明了未来医疗和环保协调发展的必由之路。唯有加强监测与研究,结合创新材料科技,才能实现医疗安全与环境保护的双重目标。