在数字时代,随机性扮演着至关重要的角色。无论是密码学、区块链技术,还是各种需要公开透明的审计与验证过程,都离不开高质量的随机数。而如何确保这些随机数的真实性和可信度,则成为了信息安全领域的重要课题。美国国家标准与技术研究院(NIST)针对这一难题,推出了“可互操作随机信标”(Interoperable Randomness Beacons)项目,旨在为公众提供一种可信、公正的随机数服务,将随机性作为一种公共资源便利大众。可互操作随机信标项目的核心愿景,是通过推动多个独立机构部署随机信标,实现不同系统之间随机数据的互操作性,从而增强使用者对随机性的信任。这一项目由NIST信息技术实验室下的计算机安全部门的密码技术组领导,汇聚了众多国际专家的协作,力求构建一个开放、透明且高效的随机性服务网络。

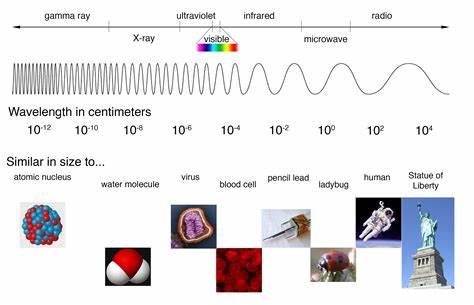

随机信标,顾名思义,是一种定时发布随机数的服务。它不同于传统伪随机数生成器,因为这些信标必须保证随机数的不可预测性及公开性,每一次发布的随机数都是经过严格加密与认证的,具有高度可信赖性。NIST的随机信标每日都会按固定间隔生成随机“脉冲”,这些脉冲可以用于多种应用场景,如确保电子投票系统的公正性、区块链系统的公平选取过程、在线游戏的防作弊验证,同时,也促进了对算法执行透明性的监督。值得注意的是,NIST特别提醒用户不要将随机信标生成的数值用作加密秘密密钥,因为随机信标的设计目的是公共随机性而非秘密生成。除提供具体的随机数据,NIST还发布了随机比特生成(Random Bit Generation,简称RBG)的技术指导文件,包括著名的SP 800-90系列规范,涵盖随机数生成的理论基础、伪随机数算法及其安全评估方法。这为业界打造安全可靠的随机数系统提供了标准和参考。

可互操作随机信标项目的历史可追溯至多年前,经历了多个发展阶段。项目涵盖五大主要轨道:其一是制定随机信标的参照标准,用以规范信标的设计与操作;其次是构建并维护NIST本身的随机信标实现,确保其持续稳定运行;再者,鼓励多个独立机构部署自己的随机信标,实现跨组织协同及数据互通;第四,推广随机信标输出数据的实际应用,提高整个生态系统的效用与安全保障;最后,支持相关的补充技术研究,例如可信任度更高的可验证随机性等新兴领域。此外,全球范围内,诸多组织和院校也在积极研发与推动类似的随机信标技术。例如,League of Entropy于2019年推出的分布式随机信标,以去中心化的方式增强随机数的不可篡改性和透明性;科罗拉多大学则结合传统与量子物理的随机源,打造了名为CURBy的混合随机信标系统,进一步提升随机数生成的可靠度。随着区块链技术的飞速发展,分布式系统对高质量公共随机性的需求日益提升,促进了随机信标技术的广泛关注和应用。在多节点共识算法、链上验证权重确定及跨链随机事件的触发等关键环节,随机信标扮演着不可替代的角色。

当前,推动可互操作随机信标的最大挑战在于不同系统之间的兼容性与数据共享机制。多机构之间需要达成统一的通信协议、格式标准和安全认证措施,确保彼此产生的随机数据能够无缝对接且保持高度一致。此外,如何保障信标系统的抗攻击能力、以及防止恶意节点对随机数的操控,也是技术团队持续努力的重点。NIST的项目不仅致力于技术标准和实现的完善,也积极推动学术界与产业界的交流合作。例如,NIST组织了多场针对随机性的专题讲座与研讨会,促进专家们分享最新研究成果和实战经验。这些活动增强了整个随机信标生态圈的创新力和凝聚力。

未来,随着互联网架构的深化和新兴技术的融合,可信随机性的需求只会更加旺盛。可互操作随机信标作为公共资源,有望像时钟同步服务、电力供应一样,成为数字社会基础设施中的重要组成部分,为各类应用场景提供坚实的随机性保障。用户可以通过NIST的官方随机信标网页,实时获取随机脉冲数据。同时,NIST公开了丰富的技术文档、代码示例和测试平台,方便开发者和研究人员快速上手,并推动形成更加开放的创新环境。在信息安全领域,透明性和可验证性日益成为评判系统可靠性的核心指标。随机信标项目天然契合这一理念,通过公开的随机数发布和机制验证,加强各方对系统运行的监督能力,减少黑箱操作风险。

这不仅提升了信任度,也促进了更加公平公正的数字经济生态。综上所述,NIST的可互操作随机信标项目,是推动全球数字信任体系建设的重要里程碑。它将随机性这一看似抽象的数学资源,转化为人人可享、可查证的公共服务,为智能合约、电子选举、游戏安全、云计算及更多领域注入强有力的信任基石。未来,随着标准不断完善、机构不断增多以及技术持续创新,随机信标的影响力和应用深度必将更加广泛,助力数字社会迈向更加安全透明的新时代。