近年来,人工智能技术的迅速发展深刻改变了编程行业的格局。尤其是大语言模型和智能代码生成工具的出现,使得“代理编程”成为可能,极大地提升了开发者的生产力。然而,这种便利背后却引发了一个值得深思的问题:编码真的还像过去那样有趣吗?许多经验丰富的程序员开始感到困惑和矛盾,他们怀念以前沉浸在代码世界中,专注攻克复杂难题时的那种忘我状态。在传统的编程过程中,程序员通过深度思考和反复试验,逐步完善代码逻辑。这不仅是一种技能的锻炼,更是一场充满挑战的智力游戏。进入“心流”状态时,时间似乎静止,创作的激情和成就感不断激励着他们前行。

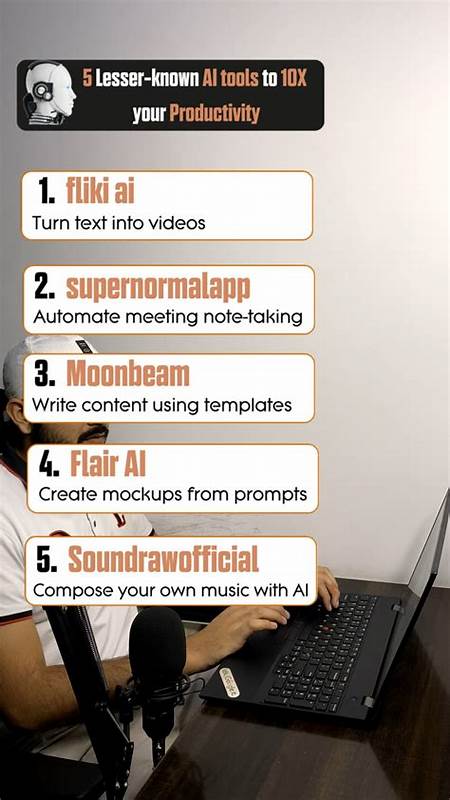

然而,随着像Claude Code这样的AI编程助手普及,开发者更多地扮演起了“策展人”的角色。他们描述需求,评估AI生成的代码,调整提示词,再反复迭代。虽然这样的工作方式极大地提高了开发效率,却导致了与代码的直接对话和深度思考被稀释。借用心理学家米哈里·契克森米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)的观点,心流是一种让人完全沉浸并感到极大满足的心理状态。AI编码虽然省去了繁琐重复的工作,但也让程序员远离了那种高度专注、内心充盈的创造体验。著名开发者尼古拉·亚罗奇(Nicola Iarocci)在他的博客中直言不讳地表达了类似的担忧。

他在使用成熟的C#/.NET技术栈配合AI工具时,感受到“我几乎没有在真正编程”,这对于一个以解决难题取乐的程序员来说,是难以割舍的遗憾。Matheus Lima的观点也引起了共鸣,他担心这种趋势会导致整个行业充满高效但情感缺失的开发者。对小型团队来说,AI辅助编码几乎无可替代,尤其当人手有限时,它无疑是一剂强心针,让项目能快速推进。然而,如果编码过程变成了纯粹的“提示词撰写”和“代码筛选”,程序员将失去对代码本质的感知,也难以体验编码作为艺术与科学融合的独特魅力。那么,面对AI革命,我们该如何平衡效率和乐趣?许多程序员开始尝试在一些项目中抵制完全依赖AI的诱惑,选择亲自“下场”编写代码,重拾过去习惯的节奏和方法。开源项目成为他们理想的练兵场,在自由和激情的驱动下,依旧保留着对代码的深度投入。

业界也开始呼吁,为程序员的创造空间保留一定的纯手工编码时间,避免完全被自动化取代,让他们得以进入心流状态,保持对工作的热爱和满足感。事实上,AI并非编程乐趣的敌人,而是催化剂。它释放了程序员的时间和精力,使他们能够专注于更具创新性和战略性的工作。未来的编程可能更加注重问题的设计、系统的构架以及跨领域的融合,而纯粹的代码编写将更依赖智能工具。开发者应当学会驾驭这股潮流,让人工智能成为赋能自己的伙伴,而非消磨热情的障碍。总之,人工智能带来了编程方式的革命,但也对人类对编码的认知和热爱提出了挑战。

在这场变革中,程序员们需要不断调整自己的工作模式,寻找到属于自己的平衡点。只有这样,才能在享受技术红利的同时,不失去那份在代码世界中“忘我”的纯粹快乐。未来的编码之路,值得每个开发者用心去探索和定义。