南极洲作为地球最南端的大陆,其时间体系与世界上任何其他地方都截然不同。由于南极洲覆盖着南极点,理论上它横跨所有经度线,覆盖了所有时区。然而,极昼和极夜的极端天气现象使得传统的时区划分在这里变得十分复杂。理解南极时间的运作方式不仅需要认识各国的科研站如何选择时区,更要深入了解地理环境、极昼极夜及供应链对时间选择的影响。 作为南极大陆的核心,南极点所在的地区不仅是地理意义上的极点,而且其时间观念因极端环境而变得非同寻常。南极大陆大部分区域位于南极圈之内,太阳在夏季不会落下,冬季则整日不升,让昼夜界限在一定时期内失去意义。

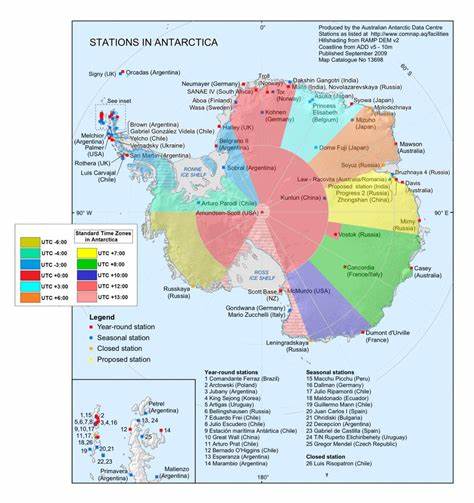

在这样的情况下,传统的根据太阳活动调整时间的方式显得苍白无力。 为了应对极昼极夜现象,南极各研究站点根据实际需求选择适合自己的时间。通常,这些选择会基于供应国的时区或补给基地的时间。例如,位于罗斯依赖区的麦克默多站和阿蒙森-斯科特南极站采纳的是新西兰时间,这与它们的主要供应地点克赖斯特彻奇保持一致。这样的安排确保了科研基地在重要通信和物流往来中的时间同步,也方便了人员的协调安排。 南极洲的多样时区体系在多个常驻站点体现得淋漓尽致。

比如帕默站位于UTC-3,罗瑟拉站也是UTC-3,金星站采用UTC+3,而毛森站则是UTC+5,戴维斯站和凯西站分别采用UTC+7和UTC+8,这些时区反映了各个国家的地理位置和补给联系。此外,麦克劳利岛虽不在南极大陆,但紧邻该地区,使用的则是UTC+10,夏令时期间甚至调整至UTC+11。 值得一提的是,南极洲大部分地区并不采用夏令时制度。由于连续的极昼和极夜,使得调节时间以节约光照的意义大大降低。此外,大多数科研人员认为实施夏令时反而会增加沟通上的混乱。然而在少数补给国时区采用夏令时的地区,例如由新西兰供应的罗斯依赖区和曾使用智利时间的帕默地区,夏令时仍然被部分采纳以保持与其供应国时间的一致。

虽然南极以地理概念上的极点存在,但其时间观念更多依赖于人类活动的需求和实际操作的便利。冬季极端阴暗时期,部分研究站甚至选择使用协调世界时(UTC)作为统一时间标准,以减少时间混乱,确保科学项目和国际合作的顺利进行。 南极时间的复杂性不仅体现了人类在极端环境中对时间管理的智慧,也反映了国际科学合作中的文化和技术融合。各国科研站点在选择时区时,充分考虑了自身供应链、科研任务和国际协调的需要,形成了一个多元而灵活的时间体系。这种以实用性为核心的时间制度,使得南极成为全球科学研究和环境保护的重要前沿阵地。 综上所述,南极大陆的时间体现出极端的地理和天文条件下人类的适应和创造力。

从极昼极夜的自然规律,到科研站点基于供应来源和国际环境选择的时区,南极时间是自然与人文相结合的产物。它不仅揭示了极地科学研究的独特挑战,也增强了我们对世界时间系统多样性的认识。无论是科研人员、探险者还是普通读者,理解南极时间的这些奥秘都能帮助更好地认知这片白色荒原的深层次魅力。