基础设施自动化的发展映射出人类与复杂系统不断博弈的历史长河。从早期完全依赖人工操作的物理机管理,到脚本语言的初步应用,再到如今云原生环境下的实时协同平台,每一步演进都在回应规模扩张所带来的挑战与机遇。自动化不仅是技术实践,更是操作哲学与思维范式的深刻转变。早期的基础设施管理主要依赖于系统管理员的手工配置和维护。服务器机柜中堆积着簿薄的系统安装光盘,管理员一行行地编辑配置文件,面对繁琐且重复量极大的操作,效率和准确率难以兼顾。此时,Bash脚本和Perl小程序开始盛行,通过定时任务自动执行一些简单运维命令,帮助缓解人力负担。

然而这类命令式自动化只能处理预设场景,一旦出现未预见状况,脚本往往会导致故障和连锁反应。随着硬件虚拟化技术的诞生,基础设施的形态发生了根本性转变。IBM早期的CP-40和VM/370等虚拟机技术开创了基础计算资源从硬件向软件层转移的先河,物理机不再是唯一的计算载体。虚拟化具备资源共享和弹性伸缩特点,但也催生了虚拟机数量激增的问题,也就是后来所说的“虚拟机泛滥”。云计算的兴起进一步解放了基础设施,将其变为可以通过API调用和租用的服务。租赁模式使得弹性供给变得廉价而便利,基础设施的变化速度远超人工手动调整能力。

这一阶段,运维团队不得不转向更加系统化且自动化的管理方式,将稳定性置于被动转变为主动积累的战略目标。虚拟化技术的普及打破了计算与硬件的绑定,云计算则更进一步解构了基础设施与资本所有权的关系,自动化从优化工具蜕变为生存必需。面对海量系统和复杂的应用场景,单纯的脚本逐渐暴露出难以维护和拓展的问题。配置管理工具应运而生,通过声明式的配置语言定义系统理想状态,自动化软件负责持续拉取与校验,确保系统状态朝预期靠近。声明式的思想优于命令式,允许系统在面对可变环境时采取灵活路径,增强了整体系统的容错性。配置管理工具的创新还包括确保每一操作的幂等性,借助节点自我拉取模式实现持续收敛,减少系统漂移对业务带来的隐患。

运维从“执行指令”思维迈向“成为某种状态”的全新视角,成为自动化领域重要范式转换。进入云计算普及时代,基础设施规模急剧膨胀,迫使工程师对自动化软件引入更严谨的工程原则。基础设施即代码(IaC)理念兴起,运维脚本被版本控制的模板取代,通过预先的规划流程以及持续应用实现环境一致性。然而,帮助手工失误减少的同时也引发了协调难题,如模板应用的竞争条件、状态锁竞争以及云服务API版本迭代带来的兼容挑战。配置的复杂性从孤立操作转变为跨团队、跨工具的协同博弈,传统错误逐渐被协调冲突所替代。容器技术及编排平台的到来进一步改变基础设施的单位形态。

单台服务器的角色让位于轻量级、便携的容器应用。管理成百上千个细粒度组件需要专门的调度系统,其中以Kubernetes的声明式控制平面架构成为业界事实标准。GitOps理念兴起,利用Git仓库作为集群单一真实来源,借助自动控制器持续对比和应用集群状态,实现自动化运维的新高度。随着单元缩小,编排逻辑却愈发庞大复杂,甚至超越了被调度的应用程序本身,推动形成了运维自动化新的体系结构。基础设施的不可变性思想正反映出运维对稳定性和可预测性的极致追求。传统的变更和修补方式因系统漂移和不确定风险而逐渐被摒弃。

构建一次、完全替换成为主流方案,例如通过制作黄金AMI或容器镜像,并借助蓝绿发布、滚动更新、金丝雀发布等策略实现无缝交付。不可变基础设施有效划清了系统状态的“变化面”,使得更新流程变得可控和透明,同时也推动构建流水线和镜像仓库等周边工具的成熟。然而,基础设施的动态性和复杂度使得单纯静态声明语言难以满足实际需求。云资源配置开始像软件开发一样具备逻辑判断能力与动态生成特性,出现了高级模块、条件分支等编程特性。这带来了语义层面命令式代码的渗透、资源循环等潜在风险。为此,治理体系加强,出现了代码级策略定义和测试驱动自动化基础设施的新实践。

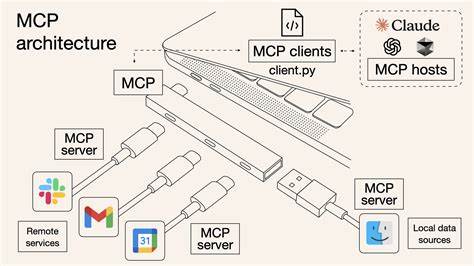

政策即代码和自动化测试工具成为保障稳定性的关键。基础设施代码在开放性与安全性、灵活性之间不断权衡,领域特定语言(DSL)和通用编程语言的讨论体现出不同表达能力对应的风险与复杂度。如何在赋予开发者足够能力的同时控制系统失控,成为设计语言和运行时的核心挑战。在自动化领域的新风口,实时互动与仿真技术正受到瞩目。传统基础设施即代码反应较慢的痛点催生了诸如System Initiative和Wing之类的平台,这些工具实现了实时建模和协同设计,将基础设施的全部状态和逻辑以代码形式即时反馈,实现开发者与系统的高效互动。模拟驱动设计、多角色用户界面以及近乎即时的反馈环节成为未来基础设施自动化的方向。

自动化的本质在于缩短反馈周期,提高整体韧性。基础设施自动化演进的各个阶段,从手工操作、脚本扩展,到云平台支撑下的声明式配置、基础设施代码,再到以实时模型和仿真为代表的未来形态,体现出相似的演进规律。每一代抽象工具推动系统规模增长和复杂度提升,复杂度催生新的失败模式,进而促使新的自动化技术和治理策略问世。基本规律是抽象推动规模扩展,规模暴露缺陷,缺陷促发创新,形成不断循环往复的螺旋上升。自动化从未消除复杂性,而是将复杂性转移和分层,实现更高效的管理和控制。未来,基础设施不可变性的边界在哪里?数据存储和长生命周期缓存如何与自动化模型共存?治理体系如何应对全可编程时代的挑战?GitOps的“真相”模型未来如何超越Git而达到亚秒级的实时状态同步?后Kubernetes时代的调度器将优化哪些新的指标?是否能将成本、碳排放和可靠性等因素纳入基础设施语言的一等表达对象?这些问题促使业界不断探索和创新,基础设施自动化仍然是技术生态系统中极具活力和想象力的领域。

纵览基础设施自动化的演进史,清晰地看到技术创新背后的哲学思考和工程实践。每一轮革命都是人类理解复杂性、驾驭复杂性、最终成就大规模可靠系统的缩影。未来,随着反馈环的不断压缩与智能化水平的提升,基础设施自动化或将步入更加敏捷、协同和智能的新时代,为数字经济和智能社会提供坚实的基石。