当前,人工智能(AI)成为全球科技发展的焦点,围绕其应用的讨论热潮持续升温。一方面,有声音认为AI将颠覆所有传统行业,取代专业人士的岗位,彻底改变人类的工作模式;另一方面,也有人质疑这种观点过于夸大AI的实际能力。然而,行业资深从业者们普遍持有一个较为理性的看法——AI如今的表现相当于经验不足的年轻助理,并未达到可以完全替代专家的水平。换言之,AI的表现“够用”,但还远未完美。或许,这种“够用即好”的现实反映了当下AI的真正价值。行业内存在诸多案例,展现了AI辅助非专业背景人员在陌生领域中取得突破的潜力。

例如,一个营销专家借助AI工具可以快速梳理合同中的关键法律条款;一名税务顾问利用AI解析复杂的医学检测报告,为客户提供健康相关的建议;软件工程师借助AI生成初步的、高转化率的网页文案。倘若没有AI的协助,这些跨界尝试往往会带来挫败或半成品,远非理想。然而AI的加入,虽然不能确保输出内容无懈可击,却能大幅缩短从无到有的时间,形成能够进一步迭代完善的初稿。这种“够用”的结果,正是许多跨职能团队高效运转的关键。在当下,衡量AI技术进步的标准往往是将其与领域专家能力进行对比,但这种评判标准未免过于狭隘。事实上,AI在促进跨领域协作、激发创新思维、支撑初期创意实现等方面发挥的作用更加凸显。

它能帮助非专业人士突破认知盲区,将模糊的想法转化为清晰的文字或方案,迅速搭建执行框架。由此产生的显著效益之一,就是提升团队整体的敏捷度和跨职能工作效率,减少对专家资源的依赖,让项目能够快速推进、测试和调整。尽管AI带来了诸多便利,现实中它依然存在不容忽视的不足。首先,AI的知识和判断力依赖于其训练数据和算法设计,缺乏人类的深层理解和实践经验。其次,在风险较高、合规要求严格的场景下,比如法律合同终审、医疗诊断、财务审计以及危机应对,AI无法完全取代专家的职责。其产生的错误可能导致严重后果。

此外,艺术创作和品牌塑造中对细节、品味和直觉的极致追求,同样是AI难以胜任的领域。换句话说,AI的价值更多体现在“够好用”,而非“完美”。在实际应用中,专家的权威地位依旧不可怀疑,他们的参与和把关是保障工作的质量和安全的关键。理性的应用观点应当是扬长避短,发挥AI在加速工作流、降低门槛以及分担繁琐任务上的优势,同时认可其现阶段的局限,不盲目依赖。这样的思考将帮助我们在快速发展的AI浪潮中稳步前行。笔者自身的实践经验也印证了这一点。

在日常工作中,不再试图成为某个领域里的最强专家,而是更注重提出恰当的问题,探索问题的多种可能路径,以实现工作效率和创新能力的提升。AI是重要的助力,它帮助我触及那些曾经棘手或陌生的知识领域,快速搭建出可行的方案框架,而真正的判断与决策仍被留给专业人士。展望未来,AI的发展不可避免地会逐步缩小“好”与“优”的差距,技术的逐渐成熟将推动更多高质量应用场景的诞生。然而,永远需要铭记的是,技术只是一种手段,人的智慧、经验和判断仍是不可替代的核心。这一观点对于专业人员和普通用户同等重要。当前阶段,合理定位AI的角色,发挥其“够用”而快速、便捷的优势,才能最有效地助推人类社会的整体进步和创新。

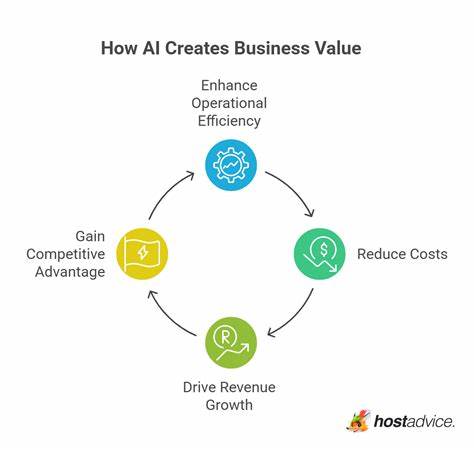

从商业运作角度来看,AI的引入极大提升了跨职能团队的协同效率。过去不同专业背景间的壁垒被部分打破,信息流通更顺畅,决策过程更加动态灵活。这意味着新兴企业和中小团队也能借助AI工具迅速进入更多领域,缩短业务探索和市场验证的周期,降低创新风险。同时,普通员工借助AI获得了改写自身工作边界的能力,在职业发展的多元路径中拥有了更多选择。这种变革正在重塑工作生态,为社会带来广泛的影响。不过,随着AI应用的普及,也带来一些值得关注的隐忧。

首先是对AI输出结果的过度信任风险,容易导致判断失误甚至法律、伦理上的问题。其次是专家角色的边缘化可能引发的职业焦虑和社会结构调整。这要求社会各方保持冷静和理性,政府、企业和教育机构应积极推动相关规范建设和技能培训,确保AI技术能够健康可持续地服务于人类福祉。总的来说,AI的“够用”原则为当前用户提供了切实的价值,以灵活、快速、易用的方式推动工作创新和跨界合作。它并非无所不能的万能替代品,而是助力普通人与团队在信息爆炸与复杂任务面前减少阻力、加速决策的利器。正确评价和使用AI,是每位从业者和组织都应关注的现实课题。

从宏观视角看,AI技术的持续进化必将带来更加智能和精准的应用,但由人发挥判断力、经验和价值观,仍是不可替代的核心。在未来,AI与人类的协同合作,将形成提升社会整体效率与创造力的最佳路径。围绕这一主题的对话和实践,仍将不断丰富我们的认识和应用模式,引导科技真正造福社会发展。