在数字经济时代的浪潮推动下,加密货币作为一种新兴的金融工具,正在逐渐融入全球经济体系,尤其是基于区块链技术的去中心化结算系统更被视为未来金融基础设施的重要组成部分。以太坊等许可无须信任的区块链平台因其开放性和高效性,获得了越来越多的关注和应用。然而,这些平台的核心运行机制高度依赖其本地代币的市场价值,该特点使得市场风险迅速转化为基础设施风险,引发了业界与监管层的深刻关注。加密资产像以太坊的原生代币以太币(Ether)在网络治理和验证节点奖励中扮演关键角色。全网的验证者、节点运营者通过持有和获取以太币作为运行激励,这一激励机制保证了区块链的安全性和交易结算的高效性。然而,当以太币价格遭遇剧烈下跌,特别是持续性的价值萎缩时,验证者的经济动力会大幅减弱,部分节点甚至可能选择退出网络。

鉴于节点的离开意味着网络处理能力的下降,交易确认时间增长,甚至可能导致结算中断或网络瘫痪,这种现象从根本上改变了市场风险的传统含义,延伸至区块链基础设施的运转层面。更为严重的是,基础设施可用性的降低极易引发网络安全隐患。节点数量下降会削弱去中心化水平,减少网络抵御攻击的能力。恶意攻击者可能利用验证者缺失带来的薄弱环节发起51%攻击或其他形式的破坏,从而影响交易的真实性和安全性。换言之,加密资产市场的波动不仅是价格层面的风险,更可能实质性威胁区块链的稳定性和安全性。当前传统金融体系对这种风险的认知仍较为有限。

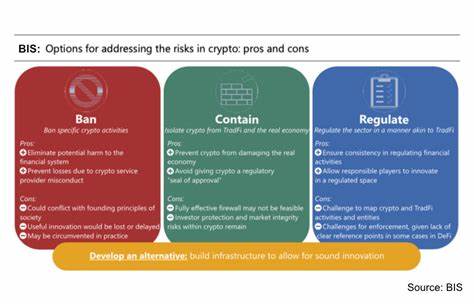

传统市场风险主要关注资产价格波动、流动性风险等,而加密货币基础设施风险则跨越了技术层面,融入了网络治理及经济激励机制,形成复杂的内在关联。比如,金融机构若依赖以太坊网络进行资产结算,其受到的风险将不仅是市场因素导致的资产缩水,更包括因网络故障或攻击导致的结算延迟及信息安全问题。这种风险传递效应对于推动监管政策和风险管理框架的完善提出了新的要求。学术界和监管机构也开始加强对此类风险的研究。例如,意大利银行的研究指出,持续的代币价值下跌可能导致验证者大量退出,加密基础设施的运营成本增加且安全风险上升,这促使监管框架需涵盖市场风险和基础设施风险的交叉领域。未来,应建立多维度的风险评估体系,兼顾价格波动、网络稳定性与治理结构。

为了应对现有挑战,行业实践中正在探索多种解决方案。一方面,通过引入更多种类的激励机制,如质押奖励差异化、手续费优化等,增强节点运营的经济可持续性。另一方面,加密网络本身在技术层面持续升级,如采用更高效的共识机制(例如权益证明PoS的改进版),提升系统容错性与抗攻击能力。此外,跨链技术和多链互操作性的发展,也有助于分散风险,实现生态系统的更高冗余度和稳定性。与此同时,传统金融机构在布局数字资产领域时,也应强化对加密基础设施的运营风险识别。建立严格的信用审核及压力测试机制,确保即使在资产价格剧烈波动期间,也能维持交易结算的连续性和信息的完整性。

并且,应加强对网络安全事件的监控与响应能力,与区块链运营方、监管机构形成良性协作,通过及时的信息共享和应急响应,减少潜在的系统性风险。总体来看,市场风险向基础设施风险的转化,标志着加密货币领域风险管理的新阶段。它不仅要求我们重新审视传统风险模型,更需要结合区块链技术特性与经济激励结构,形成综合性的风险防范体系。从长期视角而言,随着技术的进步和监管环境的完善,加密货币基础设施有望在保障自身稳定的基础上,更好地服务于传统金融体系和广泛的经济活动。未来,认识并管理好这种复杂风险的能力,将成为推动数字经济健康发展的关键所在。