近年来,实时编程(Live Coding)逐渐成为计算机科学教育中的热点教学方法。其核心理念是在课堂上,教师实时编写并运行代码,通过动态演示编程过程向学生传授知识。这种方法被认为能够促进学生对编程思维的理解,提高课堂参与度,并展示代码开发的实际操作流程。然而,尽管实时编程在学生学习体验方面展现出许多优势,教师在实施过程中却面临着前所未有的认知负担与心理挑战。本文将深入剖析实时编程为何成为教师的“认知噩梦”,并探讨其影响及可能的解决路径。 首先,实时编程要求教师在公开场合即兴编写代码,操作过程具有高度的不可预测性。

教师往往需要在讲解知识点的同时处理代码中的错误与调试,这种多任务处理极大地消耗了他们的认知资源。与传统使用静态幻灯片或预制演示相比,实时编码增加了心理负荷,因为教师必须不断调整教学节奏,应对学生的提问以及技术细节的复杂变化。此外,教师还需关注代码对学生的可见性和理解度,实时判断教学内容是否符合学生现有水平,从而灵活调整讲解深度和难度。 其次,实时编程中的即兴表演性质使得教师容易产生焦虑感和压力。许多教师将课堂视为一种公开的演出舞台,任何小错误或操作失误都可能引发自我怀疑或学生的不满。当编写代码时出现BUG或功能无法即时实现时,教师需要迅速做出反应,这种紧张环境对心理素质提出了高要求。

特别是在大型课堂或网络直播环境下,教师的焦虑水平可能进一步加剧,影响其情绪稳定和教学表现。 另外,教师在实时编程时还面临时间管理的挑战。由于代码开发过程充满变数,教师很难准确控制教学进度。一旦遇到复杂的代码错误或学生出现理解障碍,课堂时间便容易被压缩,导致后续知识点无法充分展开。时间的不确定性不仅影响教学内容完整性,也让教师增加额外压力,担心课程无法按计划顺利完成。 现场编程的多任务特征对教师的注意力分配提出巨大考验。

教师需兼顾代码正确性、语音讲解、学生反馈及课堂环境的变化,这种高度分散的注意力会导致工作记忆负担加重,进而影响教学质量。认知负荷理论指出,当心理负荷过大时,个体的学习和工作效率都会下降。教师作为课堂主导者,其认知过载直接影响教学效果和学生学习体验。 从学生角度来看,实时编程虽然能够提升课堂互动,但若教师过度陷入认知压力,反而可能影响学生的理解和参与。当教师专注于代码调试或心理压力释放时,学生可能感到困惑或失去学习兴趣,课堂氛围也随之受损。教师的情绪状态与教学态度对学生有着潜移默化的影响,因此缓解教师的认知负担成为保障课堂质量的重要环节。

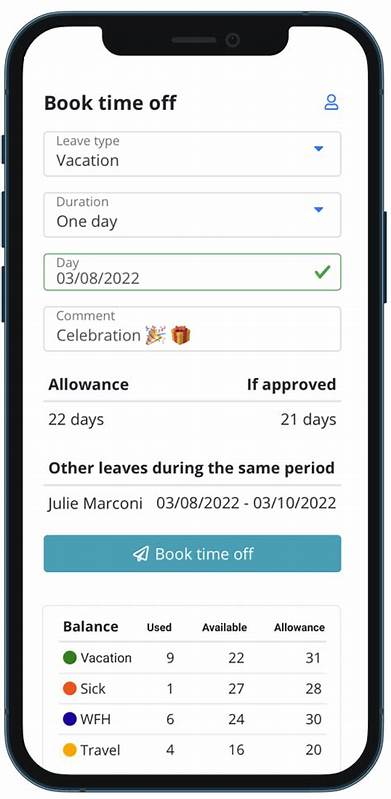

针对上述挑战,近年来已有多项研究提出了辅助方案以减轻教师负担。例如,增强集成开发环境(IDE)的实时反馈能力,可以帮助教师快速定位代码问题,减少调试时间。一些交互式教学工具支持预设代码模板和自动补全功能,降低即兴编码的难度。此外,利用人工智能技术对教师的编码行为进行辅助分析,有望在课堂上提供提示和优化建议。 教育机构也可通过培训提升教师的临场应变能力,帮助其建立应对突发状况的心理素质。合理安排课程节奏,将复杂内容拆解成更易掌控的模块,能够降低时间管理压力。

同时,鼓励教师开展教学反思与分享经验,建立相互支持的教学社区,有助于减少孤立感与焦虑。 总结来看,实时编程作为一种激发学生兴趣的教学创新方式,蕴含丰富的教育价值,但其对教师的认知挑战不容忽视。教师在课堂中既要展示技术能力,又需兼顾心理调节及时间管理,成为其教学工作中的一大难题。为了发挥实时编程的最大效能,教育界应重视教师的认知需求,开发更智能化和人性化的教学辅助工具,并通过系统培训增强教师的心理韧性。唯有如此,实时编程才能真正成为推动计算机科学教育变革的有力抓手,兼顾学生的学习效果和教师的身心健康。未来,随着技术的进步和教学理念的深化,实时编程有望实现更智能的协同教学模式,从根本上缓解教师的认知负担,为课堂注入更多活力与创新。

。