在全球经济数字化转型的背景下,加密货币市场经历了飞速的扩张和发展,被广泛视为未来金融的创新方向。尽管加密货币强调去中心化和开放性,但其市场流动性依然存在结构性隐患,这一现象与传统金融市场中的流动性问题不谋而合。深入分析传统金融(TradFi)日益凸显的深层流动性危机,有助于揭示加密市场潜藏的风险,并为行业的可持续发展提出借鉴方案。加密货币是货币形态的一种,无法脱离现实市场的供需规律和风险管理约束。事实上,随着加密市场的发展,其流动性状况开始逐渐呈现出与传统金融工具相似的生命周期:表面活跃且看似充裕的流动性,在市场动荡时迅速崩塌,导致交易成本陡增和市场价格剧烈波动。2024年,全球加密货币市场估值达到约2.49万亿美元,并预计在未来十年以9.7%的复合年增长率超过5.7万亿美元。

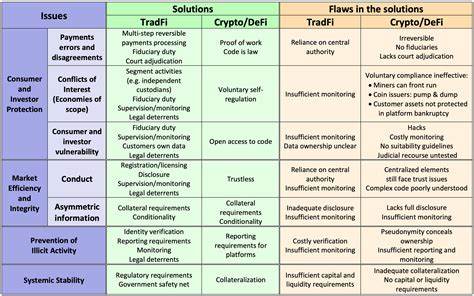

这一增长潜力背后,却隐藏着流动性虚幻的风险。一个典型例子便是传统外汇市场,日交易量超过7.5万亿美元,长期以来被视为全球流动性最高的市场。然而,即便是这样量级的市场,也难以避免在波动和风险暴露时出现流动性骤减的情况,例如欧元兑美元等主要货币对偶尔遭遇滑点和市场深度不足的困境。2008年金融危机后,监管资本要求促使银行大量退出流动性提供的前线岗位,导致流动性供给由过去的银行体系转向资产管理者、指数型基金、交易所交易基金(ETFs)和算法交易系统。这种变化带来了结构性不匹配的风险:虽有大量流动性“包裹”(即流动性产品),但内涵的资产(例如企业债券)真实流动性不足,特别是在市场压力剧增时,ETF的价格可能被大规模卖出动作严重拖累,而其持有资产实际难以迅速变现。类似的风险形态正在加密市场逐步显现。

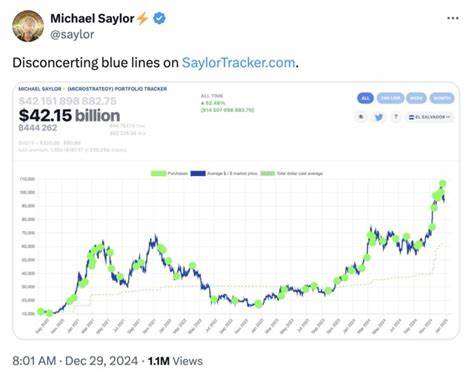

当前加密资产的交易大多分散在不同的中心化交易所、去中心化交易平台和跨链环境中,没有统一的流动性池或综合的定价机制,导致整体市场交易深度碎片化。尤其是在中小市值代币(非Top 20市值)层面,这种流动性割裂尤为明显。不同交易所的报价差异、流动性提供商责任不一以及缺乏跨平台流动性整合技术,造成了所谓的“流动性假象”。某些市场参与者借助操纵交易量、假成交(wash trading)、虚假挂单(spoofing)制造出市场活跃度的假象,误导投资者对真实流动性的认知。加密市场的重大波动期,如2022年的加密冬天,以及最近Mantra OM代币的崩盘,都揭示了一旦市场情绪转冷,真实买卖盘会迅速消失,价格支持瞬间崩溃的严峻现实。这一结构性问题不仅是市场效率的挑战,更意味着普通投资者面临的风险远超表面预期。

根本上,当前加密资产的流动性问题与传统金融的深层流动性风险有诸多相似之处,均反映出市场结构的碎片化和流动性供给模式的变革性缺口。在面对流动性需求的剧增或市场波动时,蒂基确实存在优质资产流动性被过度包装、资金池割裂、以及流动性提供商避险退场的现象。为化解这一长期隐患,加密行业正在探索技术与机构层面的整合方案。最前沿的思路是在区块链底层协议中内嵌跨链桥接和流动性路由机制,将资产移动作为基础设计原则,而非附加功能。这种设计能够将散落在不同链上的流动性池整合为更统一、有机的整体,减轻交易深度稀释和价格波动的风险,助推交易效率和市场稳定性。同时,技术基础设施也在快速提升。

交易执行速度已由数百毫秒降至十几毫秒级别,顶尖云计算和P2P通信架构支持分布式交易平台实现近乎实时的订单撮合。自动化交易系统尤其是在稳定币市场中占据主导地位,交易量贡献高达70%至90%。这为流动性提供和市场深度构筑了坚实的技术支撑。然而,仅有高速执行和链上交互并不足以完美解决流动性碎片化问题。智能合约层面实现协议间的互操作性和统一的流动性路由策略,是下一步必须攻克的难关。如果无法统一跨链资产定价和风险敞口,将始终是高效流动性配置的瓶颈。

总体而言,传统金融的深层流动性困境为加密货币市场敲响了警钟:流动性并非等同于市场活跃,分散和假象流动性不仅影响价格形成机制,更可能引发系统性风险。加密行业需要在基础设施、监管框架和市场实践中协同发力,推动真正的流动性整合,实现跨链,去中心化与合规性兼顾的金融生态构建。未来,随着技术迭代和机构参与度的提升,强有力的流动性基础将为加密市场的长期健康发展奠定根基,也将有助于缓解与传统金融之间的风险传导。投资者和业内人士应高度重视流动性风险,审慎评估市场深度,警惕流动性假象,推动行业制度和技术创新,共同应对这一沉默的结构性挑战。