农奴制度是封建社会中一种广泛存在的社会经济结构,其核心特征是大量农民以农奴身份依附于土地,必须为领主提供劳务和税赋,同时享有有限的生存权利和保护。农奴制度不仅塑造了中世纪欧洲的土地所有权和农业生产体系,还在不同地区呈现出多样化的形式,对社会阶级关系和经济发展产生持久影响。农奴不是奴隶,无法被像商品一样单独买卖,但他们与土地紧密绑定,随着土地转手一同转让,使其处于相对被动和受限的社会地位。与奴隶制相比,农奴具有一定的法律身份和有限的财产权利,但其行动自由和经济自主受到显著限制。起源上,农奴制度可追溯至晚期罗马帝国的行省制度,其后随着卡洛林帝国解体和封建关系的形成,这一制度逐渐确立并普遍应用于欧洲大陆。封建领主通过赋予农奴土地使用权,换取长期的劳役和生产贡献,形成了高度依赖的互惠关系,但更多体现在领主的单方面控制与农奴的依赖之中。

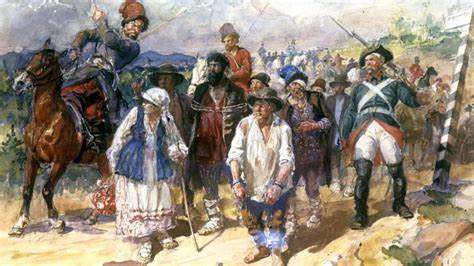

农奴在领地中承担着大量农业劳作,除耕种自己小块土地外,还要为领主管理的庄园耕作、修建基础设施以及维护森林资源。此外,他们需缴纳各种税费和实物贡赋,确保领主的经济利益。尽管劳役沉重,农奴享有一定的保护权利,如获得基本生存保障和不被非法驱逐,但其婚姻、迁徙等关键生活选择都必须获得领主批准。不同地区的农奴制存在差异,例如波兰和东欧农奴制度在15至18世纪日益严苛,劳役负担加重,而西欧诸国因黑死病等因素促使农奴数量减少,农奴权利有所提升。19世纪起,随着启蒙思想及工业革命的兴起,废除农奴制成为社会变革的重要目标。俄国在1861年通过解放令正式废除农奴制度,同时欧洲其他国家也陆续颁布类似法令,减少对农民的束缚。

农奴制度的瓦解不仅释放了农业劳动力,还促进了现代资本主义经济和社会结构的发展。然而,废除农奴制后的农村社会依然存在诸多问题,如土地分配不公和贫困问题,显示社会转型的复杂性。农奴身份的法理基础植根于封建法律体系,赋予领主对农奴诸多权利的合法性,这包括收取劳役、设定义务及限制迁移自由。与此同时,农奴也在庄园法院享有有限的诉讼权,能够对领主的不当行为提出申诉,但成功率有限。农奴的生命和经济活动基本限定于所属庄园,形成了一个封闭的经济生活圈。这种依赖和束缚关系强化了社会等级分层,使得农奴阶级难以获得真正的自由和平等。

研究表明,逃避庄园寻求城市自由是农奴追求自由的常见途径之一,但这通常伴随着经济和社会的巨大风险。分析各地农奴制度的具体实践,例如英国维林(villein)的现象,揭示了农奴地位的多样和复杂。在英格兰,维林既非完全自由人,也非奴隶,他们的婚姻和财产权受到限制,但也拥有一定的经济利益。相比之下,俄罗斯的农奴制度则在发展中加剧了农奴的束缚,某些农奴阶层甚至沦为事实上的奴隶。随着时代变迁,封建体系的解体和现代国家的建立,农奴制度逐渐失去其合法性和经济基础。法国大革命期间,农奴制度被彻底否定,并在1789年被正式废除,标志着农奴身份的法律终结。

奥地利帝国和普鲁士等国家也在18至19世纪间进行了类似改革。农奴制度的废除不仅是法律上的变革,更是经济结构和社会关系的深刻调整。劳动力的自由流动促进了工业资本主义发展,农民阶层的觉醒也推动了民主化进程。然而,农民依然面临着土地占有不足和贫困问题,现代农村社会的稳定和发展离不开对农奴制遗留问题的持续关注。全球范围内,除欧洲外,中国清朝、西藏、印度部分地区也曾存在类似农奴制形态,尽管具体制度和实践不同,但都反映出封建依附关系对农民的限制。联合国1956年补充公约正式禁止类似奴隶制的制度,彰显了国际社会对农奴制度的否定。

在理解农奴制度的历程中,除经济因素外,文化、宗教和法律因素均起到了重要作用。农奴身份不仅是法律地位,更影响世代传承的社会身份和文化归属。同时,农奴生活也深刻影响了农业技术、农村社区结构乃至艺术和文学的表现。综上所述,农奴制度作为封建社会的核心组成部分,其建立与废除反映了经济、政治、社会的多维变革。从古代罗马的行省制度到近现代欧洲的社会改良,农奴身份的演变揭示了人类社会对于自由、权利和平等不断追求的历程。理解农奴制度有助于深入把握封建历史的复杂性,以及现代社会构建的历史根基。

。