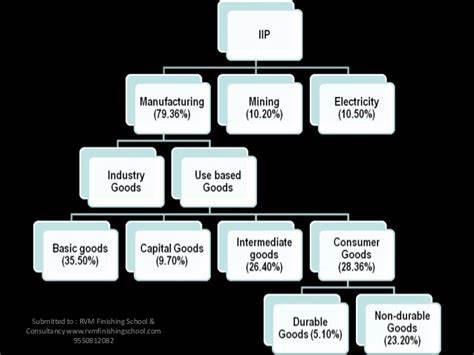

工业生产指数的种种谜团 在经济分析和政策决策中,工业生产指数(IIP)作为一个重要的经济指针,通常被用来衡量一个国家的工业活动水平。然而,近来的数据披露让人们对这一指标的准确性和可靠性产生了疑问。尤其是在比较2024年和2018年的数据时,许多分析师发现,23个制造业部门中,有15个部门在2018年8月的生产水平高于2024年8月的水平。这到底是如何发生的?背后又隐藏着什么样的经济奥秘? 首先,需要了解工业生产指数的计算方式。IIP是由多个子指标组成,包括制造业、矿业和电力等各个领域的生产。但是,数据的采集和分析过程充满了复杂性。

不同部门的数据权重、统计方法的变更以及数据来源的差异,都可能导致最终发布的指数与实际经济情况之间出现偏差。此外,IIP所使用的基期也是一个关键因素,基期的选择会直接影响到同比和环比数据的计算结果。 2024年8月的IIP数据显示,工业生产同比收缩了0.14%,这是自2022年10月以来首次出现的负增长。许多经济学家对此表示担忧,认为这一数据并不能如实反映经济的真实状态。有分析师认为,造成这一现象的原因之一是去年同期的高基数效应,再加上2024年8月遭遇严重的降雨,这种天气因素对生产活动形成了直接影响。然而,这种解释是否足够合理,仍然值得进一步研究。

值得注意的是,IIP的数据往往与其他经济指标存在显著的不一致性。例如,最近几个月的消费数据和投资数据都显示出增长趋势,与IIP的数据形成鲜明对比。这种情况引发了广泛的讨论:工业生产是否真的在萎缩,还是指数本身存在一定的缺陷? 近期的研究指出,IIP在反映经济周期的某些方面时,确实存在局限性。在经济高增长期,许多企业可能会加大生产扩大投资,从而推高IIP。然而,在经济放缓时,企业往往会通过减少生产和裁员来降低成本,这时IIP的下滑可能并不能完整反映整个经济的健康状况。例如,在2020年新冠疫情初期,虽然IIP快速下降,但许多行业却在进行结构调整,重塑生产模式,这种积极变化并未被IIP所捕捉到。

另外,随着全球产业链的变化,中国制造业的结构性调整也对IIP的数据产生了影响。一方面,中国制造业正逐步向高附加值和高技术领域发展,传统制造业的占比有所降低;另一方面,外部环境的变化使得许多制造企业面临不确定性和风险,这也导致IIP的波动加剧。 在这种情况下,许多专家建议对IIP进行全面的审视和改进。一方面,需要重新审视和更新数据采集的方法,确保不同领域的数据可以反映出更全面的生产情况。另一方面,也有必要增强IIP与其他经济指标之间的关联,构建更为综合的经济监测体系。例如,可以结合就业数据和消费数据来更全面地分析经济的状态,以减少因单一指标所带来的误导。

此外,政策制定者也需要关注那些长远的结构性问题,而非仅仅依赖月度的IIP数据来做出决策。如果仅依靠一个可能存在偏差的指标,对于国家的产业政策、货币政策甚至财政政策,都会造成巨大的影响。因此,在制定相关政策时,应当更多地考虑各种经济活动的复杂性,综合多种数据,以更好地支持经济的可持续发展。 总之,虽然工业生产指数是分析经济活动的重要工具,但其背后所隐藏的谜团让人不得不对其准确性和实用性提出质疑。如何改善IIP的监测和分析方法,如何结合其他经济指标数据,以形成更为健全的经济政策,都是值得深入研究的问题。希望在未来,能够看到一个更为清晰、更为准确的工业生产蓝图,帮助决策者作出更明智的选择。

。