在宇宙学的历史进程中,1998年因一组约50颗Ia型超新星的观测而掀起了惊天动地的革命:宇宙的膨胀不仅没有减速,反而以加速的速度向前推进。这组观测揭示了暗能量的存在——一种神秘的未知成分,它驱动宇宙加速膨胀的机制。从那时起,天文学家们便开始深入研究这种暗能量的本质及其对宇宙命运的影响。如今,伴随着“Union3”超新星数据集的发布和新的统计分析方法的应用,暗能量或许正呈现出意想不到的动态变化,令科学界再度为之一振。Union3由国际超级新星宇宙学项目(Supernova Cosmology Project,简称SCP)主导,整合了来自24个不同观测项目的2087颗Ia型超新星数据。相比先前的Union2数据集,它的数据量几乎增加了四倍。

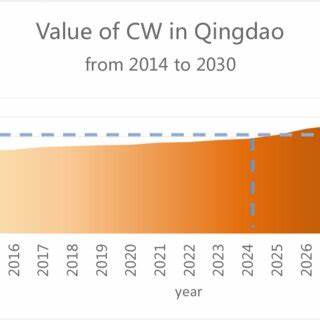

由于不同观测设备和技术带来的差异,这些超新星数据原本难以直接对比。为此,研究人员运用贝叶斯层级模型等先进统计方法对光变曲线进行了统一标准化处理,使不同来源的数据精确校准至同一基准,实现了前所未有的精准度。光变曲线描述了超新星亮度随时间的变化特征,是测定其内在亮度的关键。通过标准烛光的性质,科学家能根据超新星的观测亮度和红移计算宇宙各时期的距离和膨胀速度,从而追踪宇宙历史的演变。令人兴奋的是,Union3的数据分析显示,暗能量的强度似乎不是恒定不变的,而有可能随时间而逐渐减弱。这种发现与暗能量光谱测量计划(DESI)通过测量大尺度宇宙结构中的重子声波振荡(BAO)技术所得出的独立结果相呼应。

两条不同研究路径的交汇使得暗能量随时间变化的假设更加值得关注。尽管当前证据尚不足以断言暗能量已经明显衰减,但科学家们普遍认为,这一趋势足以激发进一步的研究和观测。UC伯克利实验室著名宇宙学家、2011年诺贝尔奖获得者索尔·珀尔穆特(Saul Perlmutter)表示,虽然还需谨慎对待结果的稳健性,但正是这种精度的提升让科学界看到了超越传统宇宙学模型——即冷暗物质加上恒定暗能量(Lambda CDM模型)的可能性。Lambda CDM模型长期以来被视为宇宙学的标准模型,假设暗能量的密度在时间上保持恒定,并与冷暗物质共同决定宇宙的演化。但如果暗能量强度随时间改变,这将意味宇宙的未来可能走向不同的轨迹。暗能量约占宇宙总能量的70%,其作用至关重要。

若暗能量逐步减弱,宇宙的加速膨胀或许会放缓,甚至可能终止,甚至出现宇宙收缩的可能性。这些新假设将彻底改变人们对宇宙命运的理解。追踪暗能量性质的另一关键工具是红移测量。通过观测超新星光谱中红移的变化,科学家能够重建宇宙膨胀速率随时间的演变情况。Union3覆盖约70亿年的宇宙历史,使得天文学家可以对暗能量的行为进行更细致的观察。多年以来,超新星作为标准烛光的角色至关重要,其一致的峰值亮度允许精确测定不同距离处星体的明暗变化,为宇宙膨胀提供了绝佳标尺。

然而,不同观测项目的数据在校准时存在挑战。此次采用的贝叶斯层级模型能够灵活整合钻研出误差来源,包括仪器变化、滤镜漂移等因素,提高了整体分析的准确性和可信度。这种统计方法不仅让科学家能够合理地利用不完全信息,还能有效估计潜在系统误差,避免了过去方法在数据合并时的局限。随着未来数年内,大规模天文设备的投入使用,超新星观测数据将迎来爆炸式增长。诸如美国国家科学基金会与能源部合作的维拉·C·鲁宾天文台、NASA的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜等设施即将正式投入使用。预计届时将新增数十万颗超新星数据,为研究暗能量性质提供更细腻、更深入的观测基础。

借助这些数据,科学家们将得以更系统地评估暗能量的演变趋势,并测试各种理论模型,包括允许暗能量随时间变化的标量场模型,或者更复杂的动态宇宙模型。与此同时,暗能量研究不再仅依赖超新星观测,结合宇宙微波背景辐射(CMB)、大尺度结构和BAO现象的多种探测手段正在形成互补。伯克利实验室的超新星宇宙学项目、DESI项目和CMB探测团队之间的紧密协作,促进了跨领域的数据融合与理论探讨,提高了对暗能量及宇宙成分的整体理解。事实上,暗能量研究的这一跨学科、多技术集成趋势,代表了现代宇宙学发展的关键方向。科学家们能够综合利用各种观测手段的优势,形成更具说服力的结论和宇宙学图景。同时,这种合作模式也展现了国家实验室在推动基础科学突破中的核心作用。

尽管如今的证据还不完全明确,但科学界对于探索暗能量奥秘的热情空前高涨。新数据陆续到来,新理论不断涌现,这为未来十年宇宙学研究带来无限可能。暗能量性质的最终揭示不仅能够深化我们对宇宙起源和演变的认知,更关乎宇宙的最终命运这一根本问题:宇宙将是永无止境地膨胀,还是会出现某种形式的收缩?超新星这一宇宙中的自然标准烛光,继续作为人类探索宇宙的光明指引。随着技术和数据的进步,我们正一步步逼近关于暗能量的真相。未来,当更多高精度观测与宏观理论交织,或将解锁宇宙加速膨胀背后的终极密码,开辟人类对宇宙认知的新纪元。