在数字化时代,社交媒体不仅成为信息传播的主要渠道,也成为虚假信息和误导性内容的温床。随着这些信息迅速扩散,互联网用户和平台方都面临着如何有效遏制虚假信息传播的巨大挑战。近年来,社群事实核查(Community Fact-Checking)作为一种创新的内容审核方式逐渐兴起,依托广大用户群体共同识别并标注误导性内容,这不仅提升了事实核查的规模效应,也极大地增强了公众对核查结果的信任度。然而,事实核查对网络互动及用户情绪的影响机制仍存在知识空白。特别是社群事实核查如何触发用户的情绪反应,尤其是道德愤慨,成为学界关注的焦点。 道德愤慨本质上是一种由愤怒和厌恶交织的情绪反应,通常源自个体对社会规范或道德原则受到侵犯的感知。

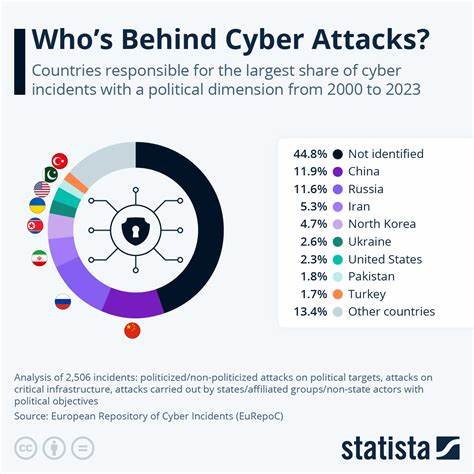

在误导性信息被核实并揭露之后,用户会认为信息发布者的行为违反了社会道德标准,而情绪反应的爆发则成为网络互动的重要推动力。近期基于社交平台X(原Twitter)的“Community Notes”系统的实证研究,为我们理解社群事实核查如何激发用户道德情绪提供了极具说服力的证据。 研究基于包含超过220万条针对1,800多条误导性帖文的回复数据,采用半实验设计中的回归断点方法,精准评估了社区核查信息显示前后用户情绪的变化。结果显示,社区事实核查的展现显著提高了回复中的负面情绪表达,包括总体负面情绪上升了7.3%,愤怒情绪增加了13.2%,厌恶情绪提升了4.7%,而综合愤怒与厌恶的道德愤慨甚至激增了16%。 这种情绪上的转变表明,用户普遍将传播虚假信息视作一种严重的道德违规行为,核查信息不仅提醒了用户内容的真实性问题,更激发了他们对不实发布者的强烈批判和情绪宣泄。值得注意的是,这种道德愤慨在涉及政治主题的误导内容中更加显著,说明政治信息往往更加激发用户的道德判断和强烈反应。

政治误导信息激发的道德愤慨可能进一步激化网络中的分裂和极化,带来复杂的社会影响。 原因在于,社交媒体本身鼓励快速、强烈的情绪表达与互动,而事实核查通过公开标识误导内容,使用户的负面评价形成了类似社会规范强制的效果。这种社会压力促使部分内容作者修改或删除错误信息,同时也帮助其他用户认识到虚假内容的风险和不当之处,具有一定的遏制虚假信息的积极作用。另一方面,道德愤慨的爆发也可能导致网络对立升级,表达方式趋于激烈,甚至引发“网络群体火灾”现象,加剧言论环境的对立和不健康。 此外,研究发现,用户回复中的情绪表达与原帖内容的情绪有高度相关性,表明情绪在社交网络中具有传染性和同温层效应,即用户间会相互影响情绪,实现集体情绪的形成和维持。此种动态持续存在,说明在未受事实核查信息影响前,情绪状态较为稳定,不会随时间自然消退。

而事实核查作为情绪反弹的催化剂,改变了这一稳定态,激活了用户更强烈的情绪反应。 社群事实核查的双刃剑效应值得深思。一方面,道德愤慨能强化人们对错误信息的辨识和抵制,激励公众行动,促进信息环境的净化。另一方面,过度激烈的情绪反应可能阻碍理性讨论和建设性交流,甚至导致用户之间的敌意和社会分裂。平台在设计和实施社区事实核查机制时,需要权衡这一关系,既要保持事实核查的透明性和有效性,也需防止情绪过度激化带来的负面影响。 为减缓道德愤慨带来的社会紧张,部分建议包括引入针对高风险帖子的“冷静期”、限制评论功能的临时冻结、增加社区指导和情绪提示等。

这些措施旨在为信息发布者和用户双方争取“缓冲时刻”,以避免情绪冲动导致的过激反应,推动更为理性的对话。但这样的策略也须确保不伤害用户的言论自由和参与感,以免反而降低用户对事实核查的信赖和接受度。 未来的研究应深化对不同文化和语言环境下社群事实核查情绪效应的理解,扩大对多样话题领域的覆盖,提升对道德愤慨目标定位的精准度,比如区分针对内容与针对发布者的愤慨。此外,结合实验设计验证情绪反应对谣言删除、用户行为改变等最终结果的影响,将有助于优化事实核查机制的设计和推广。 综合来看,社群事实核查作为应对虚假信息的关键创新模式,不仅能够精准揭露误导内容,还在网络社会中调动用户的道德认知和情绪参与,形成一种社会监督效应。合理引导和管理由此而生的道德愤慨,有望在促进信息透明与社会和谐之间取得平衡,助力构建健康清朗的网络生态环境。

随着数字社交环境的不断演化,深入理解和优化社群事实核查的情绪动力学意义重大,是未来社会科学、技术与媒体实践亟需关注的重要课题。