近年来,随着人工智能技术的迅猛发展,科技巨头们在市场中的竞争也愈发激烈。作为全球软件与云服务的领军企业之一,微软最近频繁成为舆论的焦点。许多用户纷纷表达了对微软涨价行为的强烈不满,认为微软以发展生成式人工智能(Generative AI)为借口,暗中推高了原本稳定的订阅费用。这不仅引发了用户对价格透明度和服务价值的质疑,更让人重新审视大型科技公司如何利用自身市场垄断地位,影响消费者权益。本文将结合批评者的声音,深入分析微软涨价背后的真实动因、相关策略以及对整个科技生态的潜在影响。多年来,微软一直通过订阅制的Office办公软件套装稳固市场地位。

过去,微软365(原Office 365)以相对亲民的价格吸引了数以百万计的个人及企业用户,为用户提供文字处理、电子表格、演示制作等多样化工具。年费近80加币的订阅价格,曾被广泛认为物有所值。然而,近期微软突然宣布将这一价格提高近46%,涨至约115加币。这一大幅度提升的背后,微软解释称是应对“成本上涨”与“持续创新”的需要,但外界普遍将此解读为该公司为其生成式AI技术投入筹资的融资动作。生成式人工智能,尤其是以ChatGPT为代表的智能聊天机器人和图像生成器,已成为当下科技行业的热词。微软作为OpenAI的重要战略合作伙伴及投资者,正积极将这些AI功能集成到自家产品中,声称这将极大提升用户的生产力和创作能力。

然而,对于多数普通用户而言,这些新增功能并非不可或缺,甚至很多用户并不需要或不会使用这些复杂的AI工具。文章作者巴黎·马克斯(Paris Marx),著名的加拿大科技评论家,公开发声批评微软的这一做法,指出微软在价格上涨的过程中,使用了极具欺骗性的策略。微软通过邮件向用户冠以“现有计划涨价”的名义,其实是在强制用户升级到包含生成式AI的新套餐,从而不得不支付更高的费用。更讽刺的是,在微软的沟通中,隐瞒了传统套餐仍可续订且价格不变的事实,只有当用户尝试取消时,才会被告知低价套餐依然存在,但已不再包含AI功能。此种“先抬价再隐瞒”的做法,被许多用户批为商业欺诈,一再激起行业和消费者的反感。从宏观角度来看,微软此举折射出科技巨头们在AI浪潮中的战略抉择。

生成式AI的研发与部署需巨额资金支持,微软选择通过已建立的庞大用户基础来填补资金缺口,而非完全靠风险投资或股市融资。同时,生成式AI也被视为未来企业数字转型与生产力提升的关键技术,微软希望利用这一点包装涨价的合理性,合力向用户传递“无法回避的技术升级”信息,形成一定程度上的用户黏性。然而,这种依靠信息不对称和市场垄断的做法,严重损害了用户的选择权和公平感。更有评论指出,微软及其他美资科技巨头的市场行为,彰显了美国科技霸权对全球信息产业的影响力。他们不仅通过强势竞争打造市场壁垒,还通过政治、经济手法限制其他国家监管措施的实施。巴黎·马克斯温馨提醒,面对这些技术巨头的“战略涨价”和“伪创新”,用户应保持警惕,积极寻找替代方案。

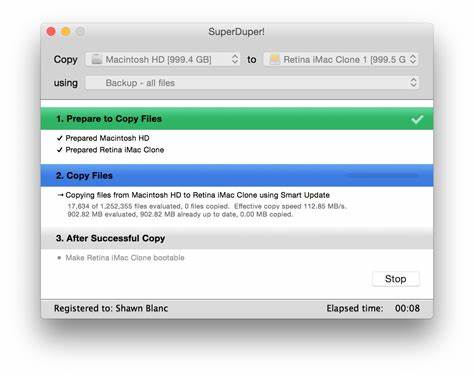

值得庆幸的是,开源办公套件和本土软件发展日益成熟,用户可以选择远离微软生态,使用如LibreOffice、OnlyOffice等免费或低价替代品。此外,用户亦可考虑采用谷歌文档、苹果iWork等多样化办公服务,分散风险并减少依赖。此外,政策层面的呼声也日益加强。更多声音呼吁监管机构应加大对像微软这样的科技垄断力量的管控力度,保障消费者权益,避免大型企业通过复杂的套餐变换和不透明价格调整手法剥削用户。此前,美国联邦贸易委员会(FTC)在前任主席莉娜·汗(Lina Khan)的领导下已显著加强反垄断监管,但目前政策收紧的风险依然存在。由此看来,未来用户不仅要从软件角度更换生态,还需关注相关政策动向,以形成对大厂行为的有效制衡。

总的来说,微软近期的涨价风波不仅仅是一次简单的商业调整,而是反映了科技巨头在人工智能时代的博弈策略和市场操作机制。作为用户,在享受新技术带来的便利同时,更应认清自身权益,警惕市场陷阱,并积极探索多元化的数字生活路径。只有这样,才能避免被市场操纵,守护个人的数字主权和价值。面对微软发出的涨价信号,许多用户愤怒的情绪背后,是对科技公司过度商业化、缺乏诚信和对用户不尊重的反抗。真正的科技创新,应当是以用户需求为中心,而非一味追逐资本和技术泡沫。未来,如何引导科技企业回归用户价值、实现公平透明、促进健康发展,将成为行业和社会亟待解决的课题。

。