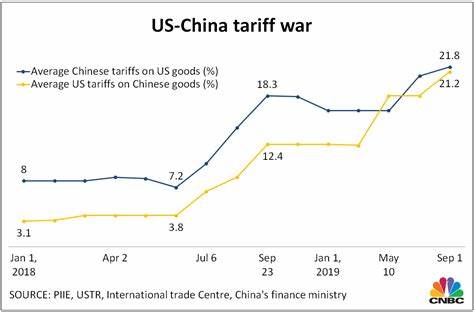

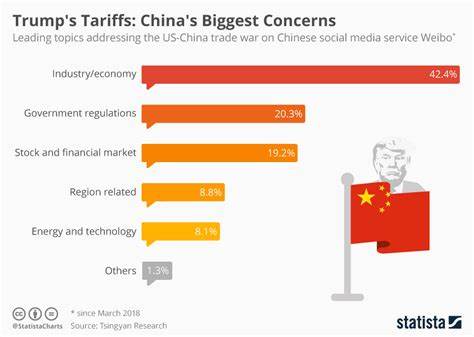

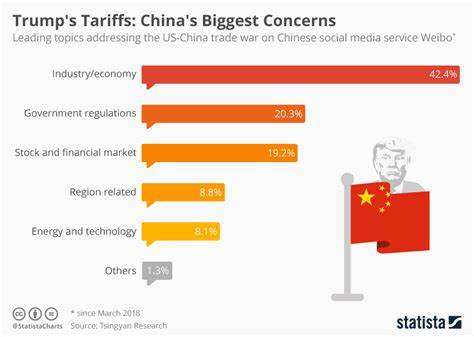

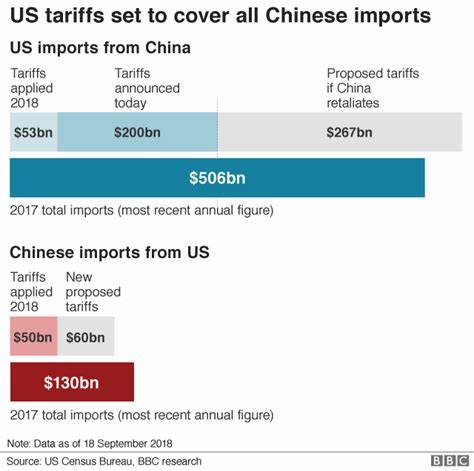

2018年12月,美国买家对中国的进口大幅增加,这一现象不仅引起了经济学家的注意,也成为了全球贸易动态中一个引人注目的话题。美国与中国之间的贸易关系在2018年达到了紧张的巅峰,特朗普政府提出的一系列关税政策对两国经济产生了深远的影响。在此背景下,美国买家通过扩大对中国商品的进口,试图在关税生效之前尽可能降低成本,保持商业利润。 首先,让我们了解一下这一时期的关税威胁。2018年,特朗普政府宣布将对从中国进口的商品征收高达25%的关税。这一政策的出台旨在减少美国对中国商品的依赖,并试图通过这种方式促使中国改变其贸易行为。

尽管这一政策的长远影响仍在争论中,但短期内却引发了美国企业的紧急应对。 美国买家在2018年12月的进口激增,正是对即将到来的关税的应对措施。许多公司担心一旦关税生效,它们将面临成本的大幅上升,因此开始抢购中国制造的商品。尤其是消费电子产品、家居用品、服装和机械设备等类别的商品,都是进口量激增的主要领域。 这种抢购行为的具体表现是,很多美国企业和零售商在12月底之前加速下单,提前备货,以避免随之而来的高关税。根据数据显示,2018年12月的中国商品出口量相比前几个月显著上升,尤其是在电子产品和玩具等领域。

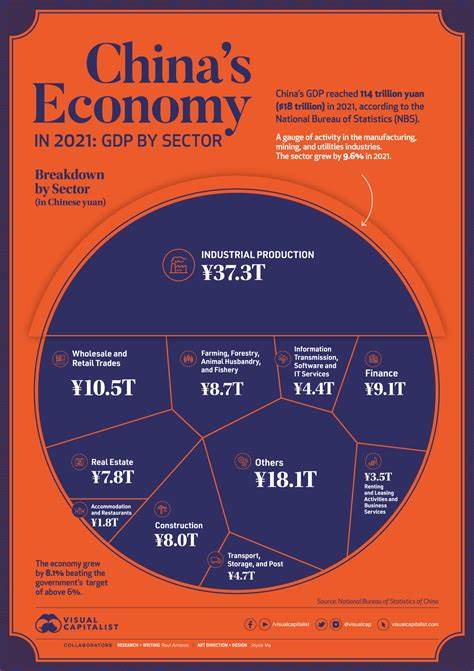

然而,这种短期行为虽然能帮助企业在关税生效前减少成本,却不能从根本上解决美国企业对中国制造的依赖问题。根据经济学家的分析,美国在许多领域仍然需要依赖中国的制造能力,而关税政策只会暂时影响进口量,长远来看仍需要通过其他措施来实现产业链的调整。 除了提高进口量外,12月的关税威胁还促使了一些企业开始寻找其他供应链的替代方案。一些公司开始考虑将生产线转移到其他国家,以避免受到中国关税的影响。此外,企业还开始主动寻求国内生产或其他国家的生产商来替代中国供应商,但这一过程并不是一蹴而就的,需要时间和资源来适应新的供应链。 对于消费者来说,这一时期的海外购物也受到了影响。

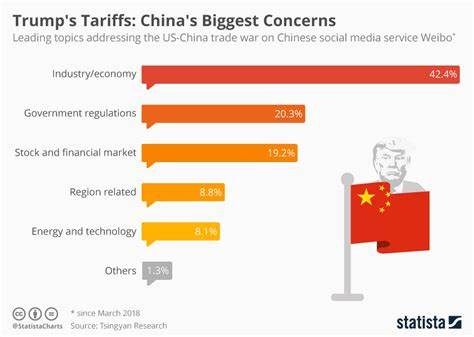

许多消费者通过电商平台抢购中国商品,试图在价格上涨之前享受更低的价格。这一行为在一定程度上形成了消费者对于中美贸易摩擦的直接反应,也反映出人们对未来市场变化的担忧。 需要注意的是,尽管12月的进口激增在短期内为一些美国企业和消费者带来了便利,但从更广泛的经济角度来看,长期的关税政策恐怕还是会带来经济放缓的风险。一旦企业面临更高的成本,最终的损失可能会转嫁到消费者身上,导致物价上涨,抑制消费。 当前,中美之间的贸易关系仍然处于变动之中,各种关税政策和贸易协定的谈判使得市场充满不确定性。特朗普政府的关税政策对中国的进口产生了直接影响,也间接推动了美国国内对于供应链自主化的思考。

在未来的贸易谈判中,提高供应链的灵活性和多样性将是许多企业的重要任务。如何适应变化多端的国际环境,保证企业的持续发展,是当前经济生态中亟待解决的问题。总体来看,美国买家在2018年12月通过加大进口来规避关税的举动,不仅反映了短期策略的应变能力,更突显了在全球化背景下,企业必须不断调整和适应的现实。