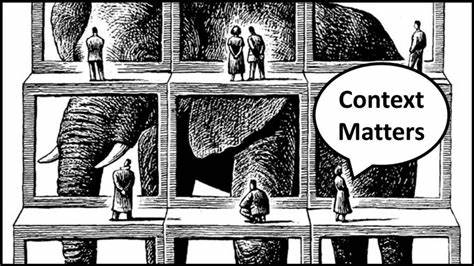

在现代企业管理中,数据驱动的决策成为了不可或缺的部分。各类指标的收集、分析和解读帮助管理层了解业务现状、发现潜在问题。然而,过度关注指标而忽视流程的改善,往往导致数据的漂移、失真以及管理目标的偏离。本文深入阐述为何流程优化比单纯关注指标更为重要,并探讨如何将流程改进与指标管理结合,助力企业实现长期价值提升。 指标一直被视为衡量业务健康状况的风向标。无论是转化率、客户获取成本还是客户生命周期价值,企业都依赖这些数据趋势反映自身运营状况。

然而,指标终究只是对业务现象的反映,关注指标本身的涨跌,却忽略了产生这些变化背后的过程。流程是一切数据表现的根基,只有不断分析、理解并改进业务流程,才能真正实现指标的持续优化。 以客户获取为例,营销团队可能会关注每次广告点击的转化率或用户付费率。然而,这些指标的提升不仅依赖于市场推广的精准投放,更直接受到产品体验、用户服务流程、销售支持等流程环节的影响。如果企业仅埋头研究广告数据而忽视用户使用产品时的体验障碍、响应速度慢或服务流程繁琐,那么即使短期内指标有所改善,也难以保证长期的客户满意度和忠诚度。 流程改进带来的改变是系统性的。

从业务运作的角度来看,每一环节都是影响最终指标的重要因素。分析流程有助于管理者找到瓶颈所在,排除低效操作,降低成本和时间浪费。一个科学设计且持续优化的流程,使得企业能够快速响应市场变化、更灵活地调整战略方向,从根本上提升竞争优势。 过度依赖指标的弊端体现在多方面。首先,指标可能掩盖了真正的问题。有时数据曲线平稳,看似业务良好,实际的流程中或许存在隐患,迟早会在未来爆发。

其次,指标容易被短期行为扭曲,为了迎合数字表现而采取不利于长远发展的措施。比如为了提升某项关键指标,团队可能会牺牲用户体验或业务质量,导致客户流失和品牌信任度下降。第三,指标之间的关联复杂且非线性,孤立分析指标容易走入误区。 企业应当将指标作为发现问题和验证改进效果的工具,而非管理的最终目标。建立流程导向的管理体系,强调从根本上完善工作机制,才能防止数据驱动下“盲目追分”的错误。流程精细化管理结合科学指标体系,可以帮助企业准确定位改进方向,实现指标质量的本质提升。

流程改进不仅涉及技术和工具,更重要的是文化和思维方式的转变。企业需要培育持续改进的意识和能力,鼓励员工主动发现问题、提出优化建议。跨部门的协同和知识共享也是实现流程优化的重要保障。同时,将流程管理纳入考核体系,确保每个环节责任到人,形成闭环反馈,推动持续迭代。 技术的进步为流程优化提供了有力支持。借助数据分析、流程挖掘、自动化工具和人工智能,企业能够实时监测流程表现,快速诊断异常并实施调整。

即时数据反馈让团队对变化保持敏感,兼顾效率与效果。另外,数字化转型促进了业务流程的标准化和透明度,使企业能够在复杂多变的市场环境中稳步前行。 许多成功企业的管理经验也验证了流程优于指标的理念。例如,丰田生产方式强调持续改善(Kaizen)和精益管理,注重消除浪费和优化流程效率,从而实现卓越的运营表现。谷歌、亚马逊等科技巨头也通过不断优化产品开发与交付流程,快速调整策略,以数据指导但不被数据绑架,保证业务创新和客户价值最大化。 将流程改进与指标管理有效结合,是当代企业提升竞争力的必由之路。

首先,明确每项指标背后的业务流程及对应的核心能力,通过流程映射厘清责任和影响点。其次,根据流程的关键路径,设计合理的指标体系,确保数据能真实反映流程状态和改进效果。最后,建立反馈机制,定期评审流程绩效和指标变化,形成动态调整的闭环管理。 此外,领导层应重视流程思维在组织战略中的地位,推动流程优化的系统性变革。通过给团队提供资源支持,强化培训和激励机制,促进流程创新文化的形成。业务部门则应不断探索和实施改进措施,避免满足于表面数据的“虚假繁荣”。

总之,流程优化比单纯关注指标更具战略意义。指标能够反映当前成果,流程则决定了未来增长的可持续性。企业只有专注于提升流程本身,整合和驱动内部能力,改进执行力,才能真正提高各项关键指标,实现长期稳健发展。关注流程意味着关注企业的核心竞争力,是数据驱动管理的理性升华。未来竞争中,懂得在指标与流程之间找到平衡点的企业,将成为市场的赢家。