城市的夜晚灯光早已成为现代文明的重要象征,也构成了夜间都市的独特景观。然而,这些璀璨的灯火背后隐藏着复杂的环境和社会问题。人工光污染不仅影响生态系统,还与能源浪费、城市安全和居民健康密切相关。要有效治理城市照明及其带来的诸多问题,首先必须深入了解构成城市灯光的真实组成及其特性。公民科学的兴起为此提供了崭新的研究途径和实践经验。 2021年,一支以德国为核心的研究团队结合公民科学力量,开发了名为“Nachtlichter”的手机应用,号召志愿者参与城市灯光调查。

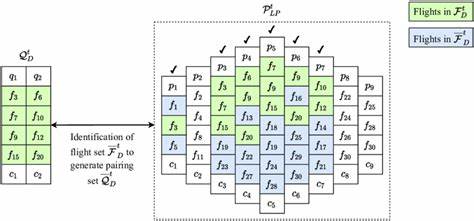

他们覆盖了22平方公里的区域,统计和分类了超过23万盏灯光,这一规模超过此前所有类似研究。通过系统的数据采集,公民科学家们不仅为学术界提供了详尽的灯光来源数据,也为政策制定者提供了切实可行的环境管理依据。 传统的夜间城市灯光研究主要依赖卫星数据,尤其是可见红外成像辐射仪(Visible Infrared Imaging Radiometer Suite,简称DNB)等传感器。这类设备能俯瞰地球夜晚的灯光,描绘出城市轮廓和明暗分布。但卫星图像存在分辨率限制,难以识别具体灯光类型和细节,比如广告牌灯光、建筑外墙灯、私人住宅内光源等。这样缺乏细节的信息阻碍了对人工光污染源头的精准治理。

公民科学团队的工作弥补了这一空白。通过训练有素的志愿者,使用Nachtlichter应用,他们逐条街道实地记录不同类别的灯光,包括街灯、商业橱窗、私人住宅窗户、广告牌、装饰性照明等十八大类。更细致的是,他们还记录了灯光的遮挡情况、亮度和色彩,极大丰富了灯光数据的维度与应用价值。 结果显示,在德国的城市中心区域,用于广告和美化的灯光数量甚至超过了用于公共安全的街灯。私人窗户的灯光是最多见的光源之一,显示居住环境在城市夜晚光景中扮演着重要角色。此外,研究估计,全德国在午夜时刻仍有大约七千八百万盏灯光持续点亮,这一数字远远超过公共街灯总数(约900万盏),显示出私人与商业区照明在总排放中的巨大份额,也暴露了节能减排的巨大潜力。

卫星数据与地面调查之间的关系也在研究中得到了细致解析。调查显示,每平方公里的灯光数量与卫星观测到的辐射亮度存在正相关关系,从而为将卫星辐射单位转换为地面灯光数量提供了参考量化基础。然而,不同类型灯光的贡献权重并不均匀,较亮的广告灯牌对卫星辐射影响更大,而街灯密度的上升幅度相对较慢,说明灯光类型和布局的差异直接影响遥感数据的解读。 观察还涵盖了灯光的方向性遮挡(shielding)和智能控制技术。研究发现德国大约一半的街灯具备完全或部分遮挡设计,有助于降低向天空的光溢散,从而减缓光污染现象。但许多建筑物安装的泛光灯和广告灯缺乏遮挡,导致大量光线无效向上散射。

此外,智能感应系统(如运动检测控制灯光开启)在郊区和乡村地区应用更普遍,有助于减少不必要的能耗,城市核心区则应用较少。 城市灯光的动态变化同样引人关注。调查中发现,随时间推移,诸如商业橱窗和广告牌等光源在夜间深夜段关闭频率较高,而街灯则往往保持通明。这种光照时段差异伴随着卫星观测到夜晚天空光污染强度的波动,强调了对不同灯源夜间变化规律研究的必要性,也对未来规划智能照明提供了实际依据。 不仅如此,城市灯光对生态系统和人类健康造成的影响愈发清晰。大量科学证据表明,光污染促使迁徙鸟类偏离航向、影响夜行动物行为,甚至改变城市植物的生长周期。

夜晚过强的灯光可扰乱人类生理节律,引发睡眠障碍和健康风险,成为城市公共健康管理的新挑战。 从能源和气候角度看,城市夜间照明的持续照明,尤其是由非公共管理的私家和商业照明耗能巨大,触及气候稳定性。全球面临能源安全和减排压力之时,如何有效管控夜间照明,避免浪费,已成为社会关注焦点。德国及法国等国家已先行出台限制广告灯照明时长和非必要照明的政策,以取得节能降耗及环境保护的双赢效果。 公民科学参与不仅丰富了科学数据,也推动了社会对光污染问题的认知和参与度。志愿者们通过观察和记录,不仅提高了自身的环境意识,还在社区和政策层面发挥了倡导和监督作用。

借助数字化工具,类似“Nachtlichter”的公民科学项目可持续进行,实现长期动态跟踪,帮助科学界及时掌握城市照明演变趋势,优化管理策略。 尽管该研究取得重大突破,但也存在一定局限。数据主要来自德国,且避开了高楼密集的区域,未来项目有望扩大地理覆盖范围,涵盖更多城市及乡村类型。此外,车灯等移动光源的贡献尚未纳入,未来结合更多传感器种类和人工智能辅助的自动识别技术,将进一步完善城市照明全景图谱。 综合来看,公民科学为解答“城市夜晚灯光到底由哪些光源构成”这一关键问题开辟了新路径。通过细致的地面观测与卫星遥感数据的融合,实现了灯光量化的跨尺度对接,形成了科学、直观且可操作的城市光污染评估体系。

研究成果提醒政策制定者不能再仅局限于街灯控制,需关注私人与商业照明的巨大能耗与环境影响,推动全方位、差异化、智能化的照明管理方案。 未来,借助不断升级的卫星传感器和公民科学网络,城市光环境研究将获得更精准的动态监控手段。在智能城市建设大背景下,实施按需照明、夜晚照明分级和关闭机制,强化遮挡和光色管理,将是实现节能环保与夜空保护的关键。公民科学还将成为城市规划、环境保护与社会参与的桥梁,持续点亮更绿色、更健康、更宜居的城市夜晚。 由公民科学驱动的城市灯光数据库不仅丰富了自然科学研究的基础,也推动了生态保护、城市管理和能源政策的整合发展,体现了现代科技与公众力量结合的巨大社会价值。今夜当城市的灯光徐徐亮起,背后的故事比光芒更值得我们关注和守护。

。