随着数字资产市场的不断发展,加密货币的市值成为衡量整个行业健康与趋势的重要指标。然而,2025年6月的加密货币市场资本化数据揭示出远比表面数字更为复杂的现实。本文将从多个角度剖析当前市场市值的定义、应用和局限,帮助读者全面理解市场背后的本质和投资风险。 在传统金融领域,市值指的是某公司的流通股数乘以股票价格,代表股东对公司的整体估值。加密货币领域借用了这一概念,用于衡量一种数字资产的市场规模。以比特币为例,2025年6月的价格大约为2.3万美元,流通总量约为1910万枚,由此推算出的比特币市值约为4440亿美元。

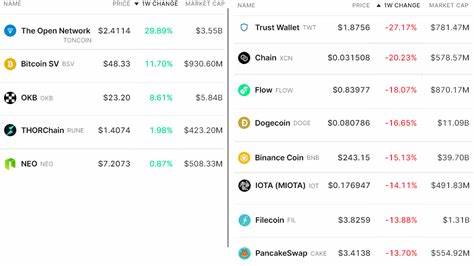

以太坊的市值约为1960亿美元,整体加密市场的总市值则超过1.06万亿美元。 虽然市值的计算方法看似简单,但数字资产的种类繁多且复杂,导致市值指标本身具备一定误导性。例如,大部分稳定币如USDT和USDC的市值高达数百亿美元,但这些代币本质上并不代表投资者对发行方公司的所有权。它们更多被视为数字世界中的“数字现金”,价格相对稳定,目的是为了提供流动性和交易便利性。美元稳定币背后的公司估值远低于代币市值,这就导致市值并不能直接等同于企业估值。 此外,一些交易所发行的代币如币安币(BNB)、OKB和Crypto.com的CRO代币,虽然与平台发展紧密相关,但购买它们并不意味着拥有平台的权益或治理权。

这些交易所将代币定义为非证券,类似于购买航空里程积分,尽管代币价格会随平台表现和市场情绪波动,但它们不赋予股权属性。这种代币的市值反映更多的是市场对平台未来增长潜力的预测,而非资产或公司的实际价值。 在探讨市值时,还需关注“流通市值”和“完全稀释市值”两个重要概念。流通市值指的是当前市场上公开交易的代币总量乘以价格,而完全稀释市值则是假设所有潜在流通的代币都已经释放或可交易的情况下的市值。两者的差异在于锁仓和限售机制。许多新兴项目通过向风险投资机构和创始团队预留大量代币,设置了多年的解锁期,避免市场因短期释放过量代币而出现价格暴跌。

例如,2025年6月数据显示,一些老牌项目如Uniswap和AAVE约有20%的代币处于锁仓状态,而新兴项目Aptos的锁仓比例甚至高达85%。 这些锁仓比例的差异直接影响了投资者对项目估值的判断。高锁仓比例意味着市场上可流通的代币供应有限,短期内价格有支撑作用,但未来大量代币解锁可能带来价格波动风险。投资者在参与这些项目时,务必充分了解其代币发行机制和锁仓安排,警惕潜在的解锁风险。 比特币作为加密货币市场的风向标,其流通量和市值虽然稳定增长,但并非所有比特币都是真正“流通”的。历史上因私钥丢失或创始人长期未动用等原因,估计有近600万枚比特币永远不能被交易使用。

这部分资产的不活跃实际上减少了市场上的有效供应,增加了比特币的稀缺性,从而影响其价格和市值计算。数据提供机构如CoinMetrics甚至推出了“免费流通量”指标,以更准确反映市场上实际可交易的比特币数量和价值。 市值指标的复杂性在于它并不能完全反映数字资产的实际价值或潜在风险。许多代币受到外围因素影响巨大,如项目团队的技术能力、社区活跃度、监管环境变化以及市场情绪波动。传统金融中的市值与公司实际盈利能力、资产负债表及现金流密切相关,而加密市场的市值更多依赖于市场预期和投机行为,波动性显著。 此外,加密资产的市值统计尚缺乏统一的标准,且不同服务商计算方式各异,尤其在代币锁仓、跨链资产、合成资产的处理上存在差异。

对于投资者而言,理解市值背后的细节比单纯关注数字更重要。拥抱加密资产的投资机会同时,也要防范估值虚高或忽视锁仓等隐藏风险带来的潜在损失。 随着加密市场的不断成熟,更多的项目和企业开始注重合规与透明,推动标准化市值计算和信息披露。未来,投资者可以依据更丰富的数据和指标做出理性判断,不被单纯市值数字迷惑。与此同时,避免误将稳定币市场价值等同于企业市值,关注项目背后的经济模型和治理结构,将是评估数字资产真正投资价值的关键。 综合来看,2025年6月的加密货币市场资本化不仅是单一数字的罗列,而透露出市场发展阶段的诸多特征和风险。

理清市值概念、理解自由流通与锁仓差异、辨别代币种类和权益属性,对于把握加密资产投资机会、规避潜在陷阱至关重要。投资者应保持警觉,深入学习市场运行机制,结合自身风险承受能力,科学布局数字资产,实现资产的长期稳健增值。随着加密技术创新与传统金融融合推进,未来数字资产市值将更加真实可靠,赋予投资者更大信心与价值发现能力。