在现代企业运作中,内部Wiki一直被视为连接知识、促进信息共享和提高团队协作的重要工具。然而,许多在大中型企业工作的员工都有类似的感受:内部Wiki仿佛“坏掉了”,难以使用且效果不彰。这一现象甚至被戏称为“企业Wiki默认失灵”。那么,为什么大量公司的内部Wiki系统会陷入这种尴尬的境地?这是技术本身的问题,还是企业文化和管理方式出了偏差?本文将深入剖析企业内部Wiki面临的典型挑战,解析背后的原因,并探索如何真正让内部Wiki服务于企业发展的可行路径。 首先,许多员工反映,内部Wiki的搜索功能非常不理想。尽管技术手段不断进步,但在实际使用中,用户往往难以根据关键词快速找到所需信息。

尤其是在大型组织中,海量文档彼此交错,内容冗杂且缺乏良好结构,搜索结果的相关性常常令人失望。更严重的是,很多宝贵知识只存在于零散的评论、邮件甚至是口头交流中,未曾被系统化记录。传统的目录层级结构难以承载这种复杂多维的信息关联,导致查找变得异常困难。这不仅浪费了员工宝贵的时间,也削弱了知识分享的积极性。 其次,文档维护的难度极大也是导致内部Wiki失效的重要因素。知识是动态的,企业业务流程、技术背景及产品细节都在不断变更,文档一旦形成,如果缺乏及时的更新,极易出现信息过时的状况。

过时文档不仅不能解决问题,反而会误导使用者,带来错误风险。维护文档所需的耐心和投入常常令人望而却步。尤其是那些最应该负责编写和更新文档的核心技术人员,往往因工作繁忙缺乏动力或意愿去承担这项工作。部分员工甚至担忧自己的贡献被他人无视甚至删改,进而降低了分享意愿。这种恶性循环导致知识快迅速“腐烂”,Wiki内容被逐渐边缘化。 文化层面则是另一个根深蒂固的问题。

企业中普遍存在对文档维护缺乏重视的现象。很多公司未将文档质量纳入绩效考核,员工不会因为大量编写和维护文档而获得奖励,反而可能因为耽误了其他显性工作而感到压力。在这种环境中,即使设有专门的文档管理员或技术写作团队,也难以独自支撑信息库的更新和完善。真正高效的知识管理需要人人参与的“主体责任制”,但这一理念难以落地执行。此外,早期项目中的关键人员离职,使得大量隐性知识流失,继任者只能依靠破碎的文档和口口相传,进一步加剧了信息断层。 面对上述诸多挑战,有公司尝试通过技术创新寻找突破口。

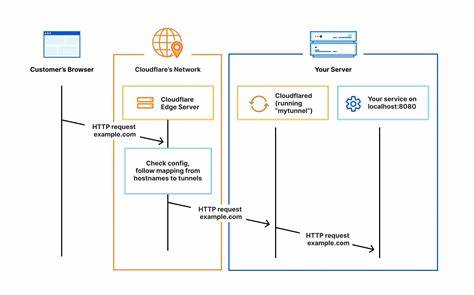

例如,将文档与代码紧密结合,通过版本控制系统对文档进行管理,确保文档能及时反映代码变动,甚至通过自动化测试保证文档内容与实际功能的一致性。部分以开源社区为典范的项目也倡导文档即代码的理念,使文档成为开发流程不可分割的一部分,进而提高维护频率和准确性。此外,借助人工智能和自然语言处理技术,一些企业开始尝试将会议录音、聊天记录等非结构化信息转化为可搜索的知识库内容,赋能员工快速定位关键信息。 然而,技术手段单靠一己之力难以彻底解决问题。文档维护依然需要制度保障和文化驱动。部分企业尝试将文档贡献纳入考核体系,建立专门的文档激励机制,以促进员工主动参与。

还有的公司设立知识管理岗位,明确职责覆盖文档审核、更新提醒以及内容整理,发挥“守门人”的角色。团队领导也需承担起推动知识共享、树立文化标杆的责任,搭建正循环机制。通过定期培训提升员工文档编写和使用的意识,促进良性互动,逐步形成“文档即生产力”的氛围。 此外,除了传统Wiki工具,越来越多的企业着眼于构建开放且多维的信息生态。灵活的标签系统、跨文档关联和智能推荐功能,有助于打破单一层级目录的限制,让用户能够通过多路径快速抵达目标内容。同时,集成Slack、Teams等即时通讯工具,将日常交流和文档紧密联动,也提升了信息的可追溯性与实用性。

某些前沿实践甚至从“主动”知识传播转向“被动”知识捕捉,通过持续录制会议全过程并利用AI生成摘要和知识图谱,让知识沉淀变得透明而自动化。这些趋势表明,未来的知识管理更应该兼顾用户体验、数据智能和文化融合。 总体来说,企业内部Wiki“默认失灵”的现象并非单纯技术问题,而是知识管理综合性挑战的体现。解决之道在于技术与文化的双轮驱动。只有当企业认识到文档和知识和核心业务同等重要,构筑起结构合理、便捷高效且充满动力的知识管理体系,才能真正打破信息孤岛,激发全员共享和增长的潜力。技术手段要为人性化设计服务,文化建设要切实落地,两者合力才能避免内部Wiki沦为摆设,成为支撑企业创新和持续发展的坚实基石。

面向未来,融合人工智能和自动化工具的智能知识管理体系有望革新传统文档模式,赋能企业实现信息利用最大化,破解长期诅咒的“文档荒漠”,为全员提供触手可及的智慧资源。