铁作为人体和动物体内必不可少的微量元素之一,参与氧气运输、细胞代谢以及多项生理过程,其重要性不可忽视。在怀孕期间,母体对铁的需求更为显著,因为铁不仅用于支持母亲自身的血液生成,还会通过胎盘向胎儿输送,保障胚胎的正常发育。然而,近期的科学研究揭示了一个令人惊讶的现象——母体铁缺乏竟然能够引发小鼠胚胎中雄性向雌性的性别逆转。这一发现为生殖生物学领域带来了新的挑战,也为科研人员探讨胚胎性别分化机制开辟了新思路。胚胎性别决定是一个高度复杂且受遗传、内分泌以及环境多重因素影响的过程。通常情况下,小鼠雄性由XY染色体决定,而雌性则是XX染色体。

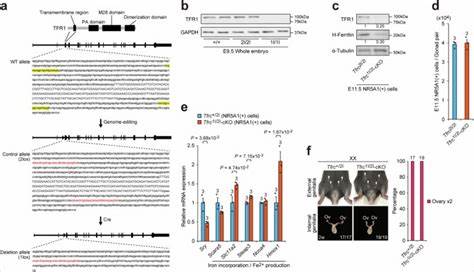

然而研究人员通过观察发现,当怀孕母鼠遭受铁元素严重缺乏时,部分携带Y染色体的雄性胚胎竟表现出雌性特征,这种雄性到雌性的性别逆转现象提示铁对性别发育过程有着不可忽视的调控作用。铁缺乏引起的性别逆转现象主要涉及几个关键机制。首先,铁是多种与激素合成和信号传导相关酶的必需辅因子,其中包括参与性别分化关键激素合成的酶类。铁的缺乏可能导致睾丸决定因子SOX9以及抗穆勒管激素(AMH)的表达减少,进而抑制睾丸的正常发育。其次,铁不足可能导致胎盘功能受损,影响激素和营养物质的输送,从而间接干扰胚胎性腺的发育路径。此外,铁缺乏会引发氧化应激,导致细胞损伤,可能进一步影响胚胎细胞的基因表达及分化程序。

科研团队在实验中通过对比铁充足和铁缺乏状态下怀孕小鼠胚胎的性腺组织结构与基因表达模式,发现缺铁组胚胎中的雄性标志基因表达显著下调,而雌性相关基因表达逆高。此外,部分具有典型XY染色体的胚胎出现了雌性生殖器官的结构特征,说明铁缺乏对性别决定系统产生了实质性的影响。该研究不仅揭示了母体营养状态对胚胎性别分化的潜在影响,也强调了铁元素在胚胎发育中的关键角色。临床上,孕期缺铁性贫血是全球范围内较为普遍的营养问题,特别是在发展中国家,孕妇铁营养状况相对较差。虽然人类性别决定机制与小鼠存在一定差异,但此类动物模型研究为探索环境因素如营养状态对胎儿发育影响提供了重要参考,有助于制定更合理的孕期营养干预方案。面对母体铁缺乏可能引发的胚胎性别逆转,科学家们呼吁更加重视孕期营养管理,合理补充铁剂以预防缺铁及其潜在负面影响。

同时,还需进一步深入研究铁缺乏诱导性别逆转的分子机制,明晰不同基因与信号通路间的相互作用,为精准医疗和生殖健康保驾护航。该课题的研究成果也为环境毒理学、生殖生物学和发育遗传学等交叉领域提供了新的视角,促使科研人员对胚胎发育的外界影响因素展开更全面系统的探讨。总体来看,母体铁缺乏不仅限制了胎儿正常生长发育,更可能通过影响胚胎性别决定途径,造成性别比例失衡和相关生殖异常。这种独特的生理现象不仅丰富了我们对铁生物学功能的认识,也提醒人们孕期营养均衡的重要性。未来,结合基因编辑、分子生物学和精准营养学等前沿技术,应当系统评估铁在胚胎性别决定中扮演的具体作用,为保障胎儿健康性别分化和孕产妇健康创造更科学、有力的保障。