随着数字技术的飞速发展,博物馆的线上收藏日益丰富多彩,为公众开启了前所未有的虚拟探索之门。科学博物馆集团利用计算机视觉技术,深入分析了其大量藏品的照片,试图从颜色与形状两个维度重新认识这些承载历史与科技故事的物件。这一全新视角不仅为博物馆的数字化管理提供了重要参考,也为全球博物馆的数字化转型和藏品研究带来了启示。 科学博物馆集团的收藏涵盖了广泛的领域,包括摄影技术、计时设备、照明器具、印刷与书写工具、家用电器、导航仪器等多个类别。此次研究聚焦于超过7000张代表性的藏品图片,这些藏品大多是日常或熟悉的物品,使得研究结果更具普遍性和实用价值。借助计算机视觉技术,研究人员对这些藏品的颜色分布、形状特征以及纹理细节进行了系统的提取与分析。

深色的木炭灰成为最常见颜色之一,出现在了超过80%的照片中,尽管在许多图像中这种颜色仅占极小比例的像素点。这种暗灰色的频繁出现反映了许多藏品所使用的传统材料和设计风格。研究显示,随着时间推移,物件颜色呈现出明显的演变趋势:棕色和黄色等暖色调逐渐减少,而灰色调则逐渐上升。这一趋势与材料变迁密切相关,从木材向塑料等现代合成材料的转变,使得塞满工业时代气息的物件颜色更加冷峻。 1960年代以后,色彩开始出现更加饱和的变化,反映出设计风格和消费文化的变迁。产品设计的色彩运用愈发大胆,颜色选择更加多样,某种程度上反映了社会审美的多样化和市场经济的发展。

尽管整体呈现“变灰”趋势,但也不可忽视这些丰富的色彩点缀,为藏品注入了鲜活的生命力。 在单一物体内部的颜色多样性同样令人惊叹。例如,来自1900年的Century Model 46照相机,其表面包含了极为丰富的颜色变化,这种多色调既源于材料本身,也因使用、老化和光线作用而表现出复杂的视觉效果。对比一路走来的科技演变,如1844年的Cooke and Wheatstone双针电报机和2008至2010年间流行的iPhone 3G手机,色彩的差异尤为明显。传统木材制成的电报机因材质与形状产生复杂的光影与色彩变化,而现代塑料与金属材质的手机则以单一、简洁的色彩主题出现,体现了不同历史时期科技与设计的特色。 微小颜色的“隐藏”特征同样通过大数据分析得以发现。

研究中发现了不少19世纪口袋表中罕见的蓝色,这些蓝色大多来源于经过“蓝化”处理的螺丝,这是一种通过加热生成氧化蓝层以防锈蚀的技术细节。这样的发现,不仅丰富了藏品的技术背景认知,也为未来藏品保护和修复提供了科学依据。 彩色丰富程度不一的藏品群也是研究亮点之一。多数多彩藏品主要是包装材料,而非藏品本身,比如1920年代的烟盒和电影胶片包装,以及1980年代的电脑游戏。这反映了不同时代产业与消费文化的发展轨迹:随着计算机图形技术的兴起和消费主义的推动,产品包装设计变得更加精细和丰富多彩。同时,科学博物馆积极收集1980年代的电脑游戏,也体现出其对社会文化变迁的关注。

电话这一类别中的物件作为时间线上颜色变化的代表,同样具有统计和视觉双重价值。数据揭示,最早期电话多采用黑色和银色配色,这一经典配色仍在现代智能手机中常见。1960年代到1980年代的电话颜色则更为多样,体现了当时设计的多样化和实验性。随着时代迈入80年代末期,砖头手机的出现又再度引领颜色的回归单一化,延续了“变灰”和简化设计的趋势。 除了颜色,形状与纹理同样承载丰富信息。科学博物馆利用机器学习算法,将藏品的照片根据视觉相似度自动分组,形成了一幅独特的“博物馆地图”。

该地图在视觉上将相似形状和材质的藏品聚集一处,使人们能够直观地发现不同时间段、功能类别下物品形态的演变。 “长方体”或“盒状”形态成为近现代物品中最常见的形状,涵盖从香烟盒、电视机到现代手机和电子游戏盒,显示出工业化设计的标准化趋势。这些物品往往线条简单,结构规整,体现了现代产品追求实用与简洁的特点。与之形成鲜明对比的是位于地图中部的桌面电话群组,这些电话由于带有复杂的卷线和手柄,形态丰富多变,散发着浓厚的复古机械美感。 地图的东南角则聚集了一批透明或半透明物品,诸如玻璃盘和瓶子,这些装饰性强且材质柔软的藏品因形态多样和光影透射效果,显得尤为独特。藏品中还有一些“孤岛”式的聚类,如老式打字机,其内部机械结构清晰可见,从缠绕的墨带卷轴到圆柱式滚筒,再到两侧突出的回车杆,使其拥有极强的视觉辨识度。

这类独特群组不仅彰显了当时技术复杂性,也成为博物馆收藏的亮点。 此外,地图还能揭示个别具有高度独特外观的藏品,比如家用器具中的橘子切片器、废热回收加热器、旋转式奶酪刨,还有装饰风格浓郁的照片框和扬声器,以及类似“翻页书”的Kinora观影器。更为奇特的是包含人工草皮和蓝色碎玻璃这两件与回收有关的藏品,前者由旧耐克鞋制成,后者则是玻璃熔炉中添加的碎玻璃碎片。这样的藏品不仅展现了博物馆对环保主题的关注,也体现了工业循环经济理念的实践。 研究团队在方法论层面也面临诸多挑战。首先,不是所有藏品都被拍摄,部分只有黑白图片,且拍摄背景的统一性直接影响颜色提取的准确性。

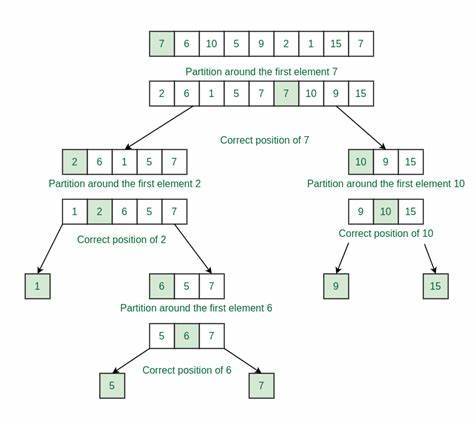

因此,分析时排除了背景不统一的图片,以避免颜色混淆。其次,颜色识别算法需要剔除接近背景色的像素,防止颜色读取误差,同时调整颜色阈值的设置,精确平衡了数据的完整性与准确性。再者,图片相似度的计算通过深度卷积神经网络模型(VGG16)和降维技术(PCA与t-SNE)完成,尽管存在一定规模和比例的限制,但仍可有效识别视觉特征相似度并实现合理分组。 必须指出,藏品的颜色不仅取决于材料和设计,还受摄影条件、展示环境和光线影响。相同藏品的不同拍摄角度与背景色都可能产生差异,因此当前分析结果展示的是样本趋势而非绝对结论。同时,随着新的藏品不断加入和拍摄,分析结果也将在未来持续变化和丰富。

通过这次基于计算机视觉的分析,科学博物馆集团展示了数字化藏品挖掘的巨大潜力。面对藏品“黑盒”化的挑战,数字技术不仅提升了藏品的可访问性,更丰富了藏品信息的展现形式。对颜色、形状与纹理的综合理解,使得博物馆能够更好地连接过去与现在,展现物件背后的故事与文化价值。未来,随着人工智能技术的进步,线上博物馆的探索将更加深入,为文化遗产的保护、研究和传播开辟新的篇章。