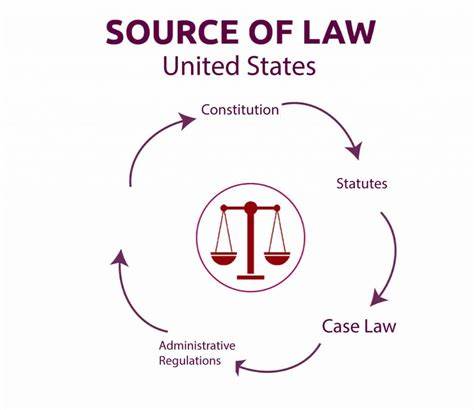

开源软件的广泛应用和发展,成为当今技术创新的核心驱动力。然而,对于开源许可证的法律性质,不同国家存在显著差异。尤其在美国,开源许可证长期以来被视作一种“单方面许可”(unilateral permission),而非传统意义上的合同。这一独特的法律视角不仅反映了美国版权法的结构特点,也体现了计算机早期文化的影响,最终通过判例法加以确认和发展。理解美国法律为何将开源软件许可定义为许可而非合同,对于开发者、企业及法律专业人士深入把握开源授权及合规风险至关重要。 美国版权法的基本结构是开源许可被看作单方面许可的法律根基。

根据1976年《美国版权法》第106条,著作权人享有复制、修改和分发等一系列排他性权利,任何第三方不得未经许可使用。然而,传统合同法要求合同需具备要约、承诺以及对价等复杂要素,导致免费或无偿授权难以被视为有效合同。法条区分了著作权“转让”和“非独占许可”,明确非独占许可不视为著作权转让且无需书面文件。这一条款成为软件开发者利用的一项法律“漏洞”,允许他们通过简短的声明或行为单方面授予第三方使用权,免除了合同谈判和手续的负担。 这种“单方面许可”观念的形成,也受到了20世纪60至70年代美国计算机早期开源社群文化的强烈推动。以麻省理工学院人工智能实验室为代表的研究机构,将软件视为共享的知识财富,倡导自由传播和协作改进。

此时的许可更多是社群规范或社区惯例而非严格法律文件,README文件中的简单许可声明即体现了这种文化精神。理查德·斯托曼早期为GNU Emacs设计的“复制许可声明”,囊括了对自由分发和修改的鼓励,奠定了后来GNU GPL等自由软件许可证的哲学基础。 随着软件版权意识的普及和直接口头承诺存在歧义及法律风险,MIT许可证作为一种形式化的重复利用模板诞生,将这一文化习惯转化为清晰简洁的法律文件,声明“免费授权任何获得软件的个人无限制使用,条件是必须保留版权声明和许可通知,且软件按‘现状’提供,无任何保证”。 随后的BSD许可证和GNU GPL等重要开源许可证,继承并发展了这种单方面许可的法律框架,形成了一套既符合版权法精神又易于社区接受的授权体系。 美国法院也通过判例法为这一体系提供了强力支持。1990年的Effects v. Cohen案中确立了“默示许可”原则,即使没有书面文件,也能基于当事人行为认定许可存在。

2008年Jacobsen v. Katzer案更进一步认定,违反开源许可证中的条款不仅是合同违约,也是版权侵权,强调许可证规定的义务是授权生效的前提条件,极大增强了对开源许可证执行力的法律保障。 然而,这种独特的“单方面许可”概念在日本和欧盟等大陆法系国家则不具通用性。司法实践中,这些地区更倾向将开源许可视为合同关系,且不要求对价,而只需双方达成使用协议即可生效。这种差异源于英美法系与大陆法系对合同构成要件、尤其是“对价”原则的不同理解。日本法律专业人士因此能够更自然地将开源许可证解释为合同,而无需额外引入“单方面许可”法律概念。 尽管如此,在美国开发社区,单方面许可的传统仍占据主导地位,部分原因在于其历史根源及简化理解的便利性。

它不仅利于开发者理解版权法对开源软件授权的支持方式,也表明开源许可的演变是版权法、计算机文化和法律实践交汇的产物。 了解美国为何视开源为许可而非合同,不仅有助于全球开发者正确把握授权机制,也提醒企业关注不同法律体系下合规风险。尤其是在跨国软件使用和开发中,理解美国法的“单方面许可”逻辑,有助于合理解读许可证条款的法律效力和潜在责任。 随着开源生态日益壮大,开源许可证的法律性质不断受到关注和讨论。美国法律的这一特殊视角,是其法律文化、技术发展及司法实践共同孕育的结果,值得全球开源社区深入研究和借鉴。在平衡自由共享与法律保障之间,这种“单方面许可”模式为促进开源软件的广泛传播和持续创新提供了坚实基础,也促使国际社会在理解和适用开源许可证时需考虑多元法律背景的差异。

。