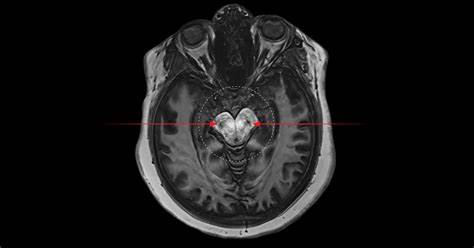

近年来,随着加拿大于六年前正式实现大麻合法化,关于大麻对人体健康影响的研究成为医学领域和社会公众广泛关注的焦点。尽管大麻因其镇痛、缓解焦虑等潜在疗效被一定人群所接受,但伴随其使用的精神健康问题,特别是与精神病相关的风险,也引发了大量讨论和疑虑。近期,一项由加拿大伦敦健康科学中心研究所携手西安大略大学舒立克医学院共同开展的研究,通过先进的脑影像技术,首次揭示了大麻使用障碍与精神病之间在生物学层面的直接联系,为这方面的认识提供了重要突破。研究发现,长期且频繁使用大麻的人群,其脑部中被称为黑色素神经元的区域显示出异常的“黑斑”增多现象。这些黑斑其实是因多巴胺过量积累在神经元内形成的色素沉积,主要出现在中脑的黑质和腹侧被盖区,这两个区域正是心理疾病尤其是精神病发生机制中的关键部位。多巴胺作为一种神经递质,参与调控人的动机、情绪、学习能力和运动控制。

正常情况下,它有助于维持大脑的平衡和功能,但过量的多巴胺活性则可能扰乱大脑的正常运作,成为精神病的诱发因素。这项研究使用了非侵入性的神经黑色素敏感磁共振成像技术,能够精确测量脑内多巴胺活动的间接标志物——神经黑色素的沉积量。研究团队招募了年龄在18至35岁间的61名参与者,包括既有大麻使用障碍者,也有健康对照组,以及其中部分首次精神分裂症患者。结果显示,拥有大麻使用障碍的个体在中脑特定区域的神经黑色素黑斑显著加深,这种变化甚至独立于是否患有精神分裂症。换言之,大麻的频繁使用本身就能引发类似于精神分裂症所观察到的神经生物学变化。这一发现首次在科学层面为大麻使用导致精神病风险上升提供了“直接证据”,填补了以往临床观察与生理机制之间的空白。

研究的高级作者、舒立克医学院的副教授Lena Palaniyappan表示,这条关联路径的明确建立对于医生、患者以及家庭极为重要,需要共同努力打破这一“致病链”。多巴胺系统的过度活跃可能特别影响那些原本具有心理疾病易感性的人群,使其更容易发展为严重的精神病。根据研究观察,在部分青年人中,大麻引发的短暂精神病发作后来可能升级为更严重的精神障碍。临床医师们因此呼吁,尤其应加强对青少年和高危群体的干预和教育,帮助他们理解和避免大麻带来的潜在损害。该项目的另一位研究者、伦敦健康科学中心预防与早期干预精神病项目(PEPP)协调员Betsy Schaefer指出,随着大麻使用的普及,公众和医疗行业对心理健康风险的认知尤为关键。本研究不仅为心理疾病的早期诊断提供了新方向,也为制定相关公共健康政策和预防措施奠定科学基础。

研究第一作者、麦吉尔大学博士生Jessica Ahrens强调,希望借助这些发现,患者和医务人员能够更清晰地认识大麻使用的潜在危害,同时探索除大麻之外的其他有效应对情绪和心理压力的选择。与此同时,该研究也引发了对加拿大乃至全球在大麻政策和监管上的进一步讨论。如何在保障合法化的前提下,充分兼顾公众健康与安全,是当前政策制定者必须面临的挑战。科学家们建议,应加强对大麻使用者特别是青少年的筛查和心理支持服务,提升社会对精神病早期症状的敏感度,提前介入以减轻病情发展。与此同时,医疗行业应持续追踪大麻相关的神经生物学变化,推动新的治疗方法研究。整体来看,这项前沿研究标志着精神病学与成瘾医学领域一个重要里程碑。

它不仅揭示了大麻使用导致脑部关键区域多巴胺系统异常的生物机制,还为理解大麻与精神健康风险之间的因果关系提供了一把“钥匙”。未来,随着更多跨学科合作和大规模样本的研究展开,人们对大麻使用影响的全貌将更加清晰。这也将助力社会更智慧地面对大麻合法化带来的机遇与挑战,推动构建一个更加科学合理与健康安全并重的公共卫生环境。