在现代编译器设计领域,解析和优化是两个核心环节。传统上,编译器会通过构建抽象语法树(AST)来理解源代码的结构和语义,从而进行后续的优化和生成中间代码。然而,随着编译器技术的发展,研究人员和工程师们开始探索不依赖AST的解析方法,以期带来更加灵活高效的编译流程。与此同时,Sea of Nodes优化技术作为一种先进的中间表示(IR)形式,为代码优化提供了新的视角和手段。这两种技术在编译器设计中的结合,极大地推动了性能和效率的提升。本文将深入探讨无抽象语法树解析与Sea of Nodes优化技术的核心理念、实现方式及其实际应用价值。

传统编译器中的抽象语法树是解析阶段生成的一种树形结构,用来表达源代码的语法关系和层次结构。它清晰地表现了程序的语法成分及其嵌套关系,为后续的语义分析、优化、代码生成等步骤提供基础。然而,AST的构建和维护在大型复杂项目中可能成为性能瓶颈,尤其是在面对高频率的增量编译或即时编译(JIT)场景时,树结构的遍历和操作成本较高。 为了解决这一问题,无AST解析方法应运而生。这种技术绕过了传统的树形结构,以更加扁平或图形化的方式表达编程语言的语法和语义关系。通过引入中间表示形式,比如基于控制流图(CFG)或程序依赖图(PDG)的结构,编译器能够在更紧凑和灵活的数据结构中完成代码的解析和分析。

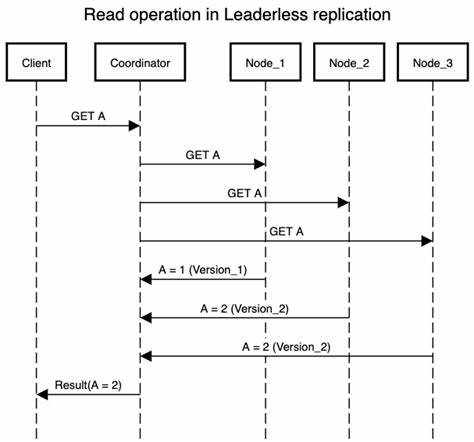

Sea of Nodes作为一种革命性的中间表示技术,强调将控制流和数据流统一建模,形成一个由节点组成的大海一样的图结构。每个节点不仅代表操作或表达式,还包含控制信息和数据依赖,节点之间通过边表示各种依赖关系。这种一体化的表示极大地简化了优化器的设计,因为优化目标可以从一个全局、统一的视角进行分析和决策,而不必在多种数据结构之间切换。 结合无AST解析与Sea of Nodes优化,编译器能够在解析阶段直接生成多维度表达的图形结构,从而省去传统AST构建过程中的中间转换,提高整体编译速度和响应性。尤其在动态语言和即时编译环境中,这种方法表现出显著优势,因为它能支持更加灵活的代码修改和快速的反馈循环。 应用无AST解析的编译器设计中,核心在于如何准确捕捉语言的语法及语义信息而不依赖树形层次。

针对不同语言特性,设计师们通常采用基于模式匹配、符号引用和上下文感知的解析策略来解析源代码,同时直接生成并更新Sea of Nodes结构。这样,解析器和优化器之间的耦合性降低,优化阶段可以实时访问最新的程序状态,实现高效的增量或即时优化。 Sea of Nodes优化技术通过统一的节点网络能够实现多种经典优化,如死代码消除、公共子表达式消除、循环不变代码提升等。由于所有依赖关系显式通过图中的边体现,优化器不再需要反复遍历复杂树形结构或维护多层次表示,可以利用图算法高效地检测优化机会。此外,节点表示的细粒度使得优化过程更加精确,有效避免不必要的代码更改,提升生成代码的性能和质量。 视频资源中详细展示了无AST解析和Sea of Nodes技术的实现示例以及性能对比,揭示了其在大型软件系统中的应用潜力。

通过实际基准测试,可以看到采用这套方案的编译器在编译速度和运行时性能方面均表现优异,尤其是在动态编译和复杂控制流的程序中优势明显。 未来,无AST解析与Sea of Nodes优化预计将在更多语言的编译器实现中得到推广。随着编译器设计中的模块化与可扩展需求日益增长,这种简洁、高效且统一的数据结构将成为支持多样化语言特性和优化策略的重要基础。同时,其适配新兴硬件架构的灵活性也为并行编译和分布式优化提供了新的思路。 总结来看,无抽象语法树解析和Sea of Nodes优化技术的协同应用代表了现代编译技术的发展方向。它不仅提高了解析和优化的效率,也为处理复杂程序语义提供了更强大、灵活的支持。

对于编译器开发者及性能敏感的应用领域来说,深入掌握并灵活运用这些技术,无疑能显著提升代码生成质量与运行效率,推动软件系统性能迈上新台阶。