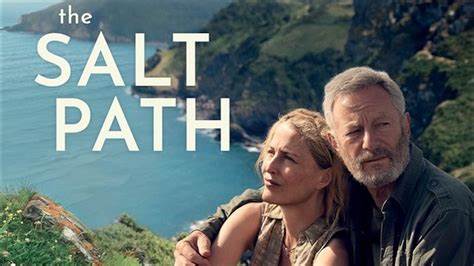

2018年,雷娜·温与其丈夫莫斯共同创作的《盐径》迅速风靡全球,销量破百万,成为自然回忆录的标杆之作。该书讲述了夫妻二人因生活突遭变故:失去家园,莫斯被诊断出不可治愈的神经系统疾病,二人毅然踏上长达630英里的南西海岸步道,与自然共生以求身心救赎的故事。其后,雷娜·温陆续出版了《野静》和《地线》等续作,均成为畅销作品,并于2025年被改编成电影,由吉莲·安德森与杰森·艾萨克斯主演,将这一故事推向更广泛的受众。然而,在成功背后,关于作者涉嫌贪污以及夸大疾病严重性的指控如阴云般笼罩,引发了舆论和业内的激烈反响。此次“盐径风波”不仅质疑了回忆录的真实性,也对自然书写这一文学类型提出了深刻挑战。自然回忆录的兴起与市场背景密切相关。

自2010年代起,诸多作品如谢丽尔·斯特雷德的《野性》和海伦·麦克唐纳的《鹰的字母》成为畅销书,常以个人在自然中的蜕变和疗愈为主线,吸引了大量读者。这类作品往往融合了自然观察、个人情感和自我救赎的元素,满足了现代读者对精神疗愈和自然连接的双重渴望。疫情期间,封锁政策让更多人重新审视自然,促使自然写作迎来一波创作热潮,大量“普通人”的自然体验作品涌现,使该类型不仅更加多元,也趋于市场同质化。然而,《盐径》事件暴露出的隐忧,让人们不得不反思这种类型文学作品的真实性和伦理边界。回忆录作为介于事实与主观之间的写作形式,本就存在记忆偏差和叙事选择的问题。雷娜·温被指控挪用资金以及夸大丈夫病情,使公众对其叙事的诚信产生质疑。

而出版方在推出该书时的“尽职调查”缺失,也被批评未能有效保障读者权益。出版业内人士认为,市场对自然回忆录的热情往往驱使出版商追逐爆款,忽视了对内容真实性与深度的审核,导致作品风格趋同,故事结构雷同,难以真正反映复杂的生命体验和自然关系。一些作家和评论者呼吁,这一类型需要摆脱“疗愈叙事”的单一套路,更多拥抱多样性与深刻性,反映人与自然间复杂且多元的互动。作家梅丽莎·哈里森认为,自然书写不应仅作为读者替代体验的媒介,也应承担起呈现自然多重面貌和真正生态关系的责任。她指出,单纯以“治愈”或“重生”为中心的线性叙事过于简化现实,忽视了人类经历的复杂与矛盾。她的观点得到了许多作者的呼应,比如尼科·威尔逊,其作品更关注普通生活中的自然体验,以及慢慢展开的个人与环境关系。

英国农夫作家詹姆斯·雷班克斯则强调自然并非总是光鲜亮丽的治愈场景,而是充满了死亡、失败和衰退。他呼吁作品应展现自然的真实与残酷,反映生态与社会现实的交织,而非仅仅构筑个人解脱的理想化空间。值得注意的是,传统“流浪”文学的宽容态度与现代回忆录的真实性要求形成对比。海伦·麦克唐纳提到,19至20世纪的放浪文学常被视为主观出发、允许一定虚构成分的个人体验作品,而当代回忆录的市场与读者更强调事实准确和情感真实性,使得《盐径》风波中的争议尤为敏感。她认为,自然写作应当认清其中人性赋予自然的复杂意义,而非简单将自然视为情感的投射地。围绕事件的讨论也引发了对出版行业的反思。

出版商在追逐爆款的同时如何平衡商业利益与内容质量,如何支持更多来自不同背景、不同视角的作者,避免自然写作领域的单一化和市场饱和,是业内必须直面的课题。知名编辑哈菲兹指出,疫情催生了大量自然写作创作热潮,但许多作品缺乏深厚的专业背景,易趋于浮浅或重复,使市场渐趋饱和。反观那些长期专注于自然生态、乡愁与个人经历交织的深度创作,虽难达到爆款销量,却为文化生态的多样性与文学的丰富性提供了保障。未来的自然回忆录或许需要跳出传统治愈叙事的框架,不再追求线性、圆满的“救赎故事”,而是更坦诚地呈现人与自然的纠葛,如生活的错综复杂、生态危机的严峻现实以及个体内心的多重矛盾。作者杰西卡·李强调,我们无法将自我排除于自然书写之外,个人经验既是切入点,也应迅速转向更广泛的生态视角,拒绝简单的正面叙事,而应拥抱循环、混沌与不确定。总体而言,《盐径》风波为自然回忆录行业带来了重要的警示和反思契机。

它提醒我们,文学尤其是回忆录,作为人类对自我和环境认知的表达,必须在诚信与艺术间找到恰当平衡,同时接受多元声音,共同丰富自然书写的内涵。尽管该类型面临真实性争议和市场挑战,但其深刻触及现代人的精神需求和生态焦虑,未来仍具发展潜力。出版商、作者及读者应共同推动自然回忆录向更真实、多样和深刻的方向演进,以适应时代的发展与社会的期待,让自然文学既传递感动也传递思考。