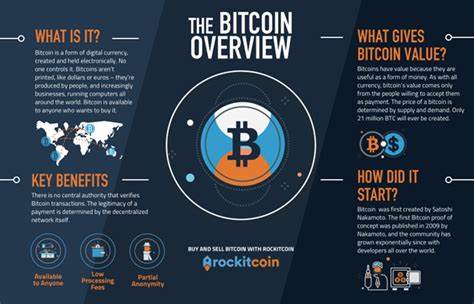

比特币作为全球首个且最著名的加密货币,自2009年问世以来,便引发了金融领域的巨大变革。它代表了一种全新的价值交换方式,摒弃了传统银行和政府的控制,构建了一个去中心化、跨国界、点对点的数字货币网络。本文将全面解析比特币的定义、支付机制、挖矿过程以及其使用方式,帮助读者深入了解其独特价值和潜在风险。 比特币的诞生背景源于对传统货币系统的反思。历史上,人们曾用黄金和白银等实物资产进行交易,但这些贵重物品携带不便且易被盗窃。为了方便交易,银行作为中介机构应运而生,发行纸币代表存放在银行中的实物资产。

然而,随着时间推移,纸币与实物资产的直接挂钩逐渐消失,现代货币成为政府信用的象征。而比特币的创新在于其完全数字化且独立于任何政府或银行的存在,它不依赖任何中央机构来保证币值,而是通过算法和网络共识维持其稀缺性和安全性。 比特币的最大特点在于其去中心化和无国界的属性。任何拥有网络连接的人都能参与比特币的交易,无论是在同一城市还是跨越全球数千公里,这使得资金转移变得迅速且成本低廉。比特币通过一种被称为“区块链”的技术实现交易验证与记录,区块链是一种公开透明的分布式账本,记录了所有比特币交易的详细信息。每笔交易都会被发送到比特币网络,由全网矿工共同验证确认后,追加进链中,确保不可篡改。

支付比特币的流程简单直观。用户需先通过加密货币交易所购买比特币并存储于数字钱包中,钱包相当于一个安全的电子账户,拥有独一无二的地址。发送方只需输入接收方的钱包地址和欲转账的比特币数量,确认后便可将币发送出去。这笔交易信息会被广播至整个平台,然后由网络矿工通过复杂算法进行验证,验证完成后该交易被永久写入区块链。整个过程可在几秒钟到数分钟内完成,且无需传统银行等中介参与。 比特币的挖矿是维系其网络安全和运转的核心环节。

矿工们需要使用专门的硬件设备,通过解题一系列数学难题来争夺区块链下一新区块的记账权。每解决一个难题,便可以将一批新交易打包进一个区块加入链上,成功的矿工会获得一定数量的新比特币作为奖励。挖矿过程不仅确保交易的真实性与有效性,还维护了整个网络的去中心化特质。然而,比特币挖矿对硬件性能和电力消耗的要求极高,挖矿成本随技术门槛提升而不断增加,这也是推动比特币价格波动的重要因素之一。 比特币可以像现金一样用于购买商品和服务,尽管它的接受度尚未广泛普及,但全球已有包括微软、维基百科及部分在线服务等知名机构接受比特币支付。同时,许多用户也将其作为一种投资工具,希望借助价格的波动获取盈利。

比特币价格历史上经历过极端涨跌,2017年和2021年均创下高点,之后曾出现大幅回调,这种高波动性不仅为投资者带来风险,也引起了监管机构的关注。 在购买比特币方面,主要通过加密货币交易所进行,这些平台为用户提供便捷的交易界面和安全保障。虽说购买整枚比特币价格高昂,但比特币可细分至最小单位“聪”(Satoshi),一聪等于一亿分之一比特币,普通投资者亦可购买其任意小额。此外,用户持有比特币需要妥善管理私钥,私钥相当于钱包的密码,丢失私钥意味着无法访问比特币资产,因此保管安全至关重要。 虽然比特币拥有诸多优势,包括促进金融普惠、对抗通胀、抗审查性以及去中心化的网络架构,但它依旧面临一定挑战。首先,价格波动剧烈令部分商户和消费者望而却步。

其次,监管环境尚不明朗,许多国家对加密货币持谨慎甚至限制态度,导致相关交易和银行账户使用受到影响。此外,挖矿能源消耗被诟病为环境负担,这引发业界和公众对其可持续性的广泛讨论。 未来,比特币的发展依赖于技术创新、市场需求和监管政策的多重因素。随着全球数字经济的兴起和区块链技术的不断成熟,比特币作为颠覆传统金融体系的先锋,有望在跨境支付、资产管理和金融主权等领域发挥更大作用。与此同时,产业链上下游的配套生态也在逐步完善,相关安全技术、用户体验和合规体系将不断提升,使得比特币的应用更加安全、便捷且符合主流金融监管框架。 简而言之,比特币不仅是一种数字货币,更是一场金融科技革命的象征。

它将信任的构建从传统中心化机构转移至去中心化的网络协议,为每个人创造了更加公平、透明和自主的金融环境。理解和掌握比特币的工作机制,有助于把握数字经济的未来脉搏,同时也提醒投资者谨慎面对其波动和风险。