在现代数字时代,社交媒体已经成为人们日常生活不可或缺的一部分。无论是微信朋友圈、微博动态,还是抖音短视频,用户们不断在这些平台上花费大量时间。然而,伴随着日益增长的使用量,社交媒体成瘾问题也日益严重,尤其是在青少年群体中表现得尤为突出。为什么这些平台如此强烈地吸引着我们的注意力,让我们难以自拔?这背后隐藏着一套复杂且无形的激励结构,使社交媒体成瘾几乎成为必然。深入理解这一结构,有助于我们更清晰地看待问题的根源,寻找更有效的解决之道。 社交媒体平台的初衷大多美好。

最初,它们旨在连接人与人之间的真实关系,促进信息和情感的交流。比如,Instagram刚开始时仅是一个简单的照片分享软件,旨在为朋友间的生活点滴提供展示舞台。微博也是以140字的短消息形式,方便用户及时分享动态。这些平台诞生之初充满热情,用户体验也显得纯粹而自然。 然而,随着这些平台的发展与资本的介入,初期的纯粹使命逐渐被现实和投资需求所改变。融资需求推动平台追求用户数量和参与度的快速增长。

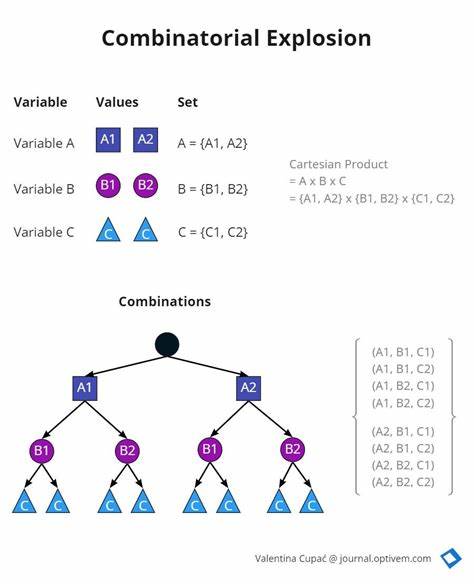

为了满足增长需求,平台开始设计算法,优化用户留存时间,提升每日活跃用户数,创造更多商业价值。 这种增长压力催生了复杂且无处不在的算法机制。为了让用户持续停留,平台通过数据分析挖掘用户心理弱点,利用行为学原理设计“诱饵”。内容推荐算法不仅简单地呈现用户感兴趣的内容,更通过制造情绪波动——愤怒、羡慕、恐惧、愉悦等——不断刺激用户的神经系统,释放多巴胺,强化成瘾性行为。算法如同赌场的老虎机,运用间歇性奖励和不确定性原则,令用户难以预知下一个信息流带来的满足感,从而不断地刷新、滑动屏幕。 这种设计让用户从主动使用转变为被动沉溺,社交媒体不再是工具,而变成了一台精心打造的诱惑机器。

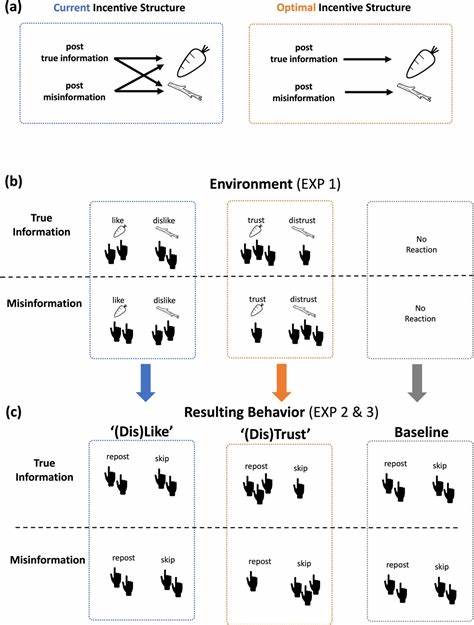

时间在无形中被极大占据,现实中的人际互动和自我发展被侵蚀,精神健康状况也因此堪忧。数据显示,青少年抑郁、焦虑症状自智能手机及社交媒体普及以来显著上升,令人深感忧虑。 从根本上讲,这种恶性循环源于经济激励的错位。平台营收高度依赖广告收入,而广告客户则关注用户停留时长和互动频次,以最大化曝光率和转化率。因此,平台的核心指标并非用户幸福感,而是用户的注意力和粘性。用户越长时间停留,广告收益越大,平台盈利越多。

在这种利润驱动下,原本致力于“增强连接”的平台逐渐转化为“追逐眼球”的机器。 技术和算法设计者即使有良好初衷,也难以抵挡利益的洪流。风险资本的介入和增长目标的压力使得平台不得不采用极端策略以扩大市场份额。成长障碍产生的焦虑,常常推动开发出更具吸引力、但也更具成瘾性的功能与设计。例如,推送通知、自动播放、短视频循环等人性化但陷阱重重的功能日益增加,进一步加剧用户的依赖。 针对个体而言,试图通过数字戒断、减少屏幕时间、使用拦截工具来解决问题,效果往往有限。

原因在于,这些手段只是试图让人抵抗算法设计的诱惑,但面对数百名专家持续优化的算法和海量的数据驱动系统,个体的意志力几乎微不足道。正如赌博者无法战胜赌场,用户想要抵抗社交媒体算法的诱惑,就如同在赌桌前赌博,最终难免落败。 要想真正解决社交媒体成瘾问题,必须进行深层次的系统性改造。首先,可以思考平台的融资路径变革。若社交媒体能像公共事业一般被资金支持,依靠订阅、合作社或公共拨款模式,以用户福祉为导向而非极端增长,平台运作可能更偏重于真实的社交连接,而非流量和 Engagement 。这种模式尽管难以快速扩张,但强调可持续发展和用户满意度,有助于破解成瘾经济的束缚。

其次,算法的透明和监管亟待加强。类似于对烟草和赌博行业的管控,社交媒体算法应接受更严格的审查和规则约束。用户应被赋予更多选择权和控制权,能自主调整内容展示机制,减少对负面情绪和强烈刺激内容的依赖。欧盟数字服务法案在推动算法透明方面已迈出一大步,未来全球可能推行更广泛的立法,遏制负面算法影响。 此外,经济结构的分离也是解决思路之一。广告收入驱动的商业模式与社交功能不应由同一平台垄断。

将交互和广告功能分离开来,减少广告商对用户行为的直接驱动,有助于保护用户的注意力和时间,避免被过度开发和利用。 评估指标的革新也至关重要。过去社交媒体依赖“日活跃用户数”和“平均时长”等指标衡量成功。未来更应关注用户真实幸福感、关系质量、线下互动频率等指标。将社会平台像医疗机构一样,以用户健康和福祉为核心评价体系,有望培养更加健康的使用生态。 在更广泛的社会层面,需要重新思考技术在人类连接中的角色。

我们不能把人际关系完全外包给以盈利为目的的数字系统。真实的联系更多发生在无法完全量化和货币化的“边缘地带”,如面对面交流、非正式社群活动等。鼓励和建设更多线下“第三空间”,让人与人能在无算法干扰中自由交流,对减少数字依赖尤为重要。 这一切并非反技术的呼声,而是呼吁理性使用和设计以人为本的技术。创始人和工程师们依然致力于创造美好而有意义的产品,但需要勇气跳出现有资本和增长模型的框架。只有改变游戏的规则,重新设定平台的目标与价值观,才能打破社交媒体成瘾的必然性。

总之,社交媒体的成瘾是其经济结构和激励机制共同作用的结果。平台对用户注意力的争夺,资本对增长的无情追求,使得原本赋予人类连接的工具演变为情绪操控和精神绑架的装置。唯有通过深刻的系统性变革,包括资金模型、算法监管、经济结构分离以及全新的成功标准,社会才能逐步走出这一泥潭。个人的自律固然重要,但真正的突破需要制度层面的大刀阔斧。未来的互联网,希望能回归连接本质,成为助力人与人之间真实纽带的桥梁,而非制造成瘾的梦魇。