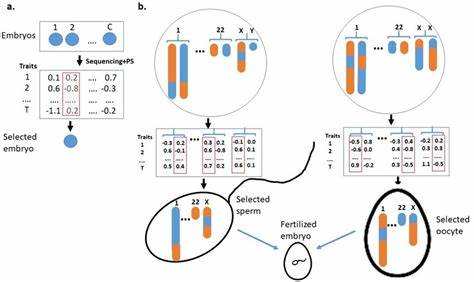

近年来,伴随着人工辅助生殖技术和基因测序技术的进步,性状基因选胚技术受到了广泛关注。传统的体外受精技术(IVF)让夫妻能够在实验室培育多个胚胎,再从中筛选出最健康、最有生育潜力的胚胎进行移植。而如今,基因预测和筛查的结合,进一步实现了根据胚胎的多基因复杂性状来优化选择,超越了单纯诊断遗传病的范畴。性状基因选胚不仅能够评估胚胎患糖尿病、精神分裂症等严重疾病的风险,还开始涉及到智商、体质指数、眼睛发色、甚至注意力缺陷多动障碍(ADHD)等多种复杂性状的预测和筛选,开启了一个关于生命选择的新篇章。基因预测技术的核心,是通过分析成千上万个影响复杂性状的基因位点,计算个体携带的基因型对特定性状的贡献。这一过程称为多基因风险评分(Polygenic Risk Score, PRS),它依赖海量的人群基因数据和复杂的算法模型,逐步揭示遗传信息与外显性状之间的统计关联。

相比于传统单基因遗传病的诊断,PRS允许对多基因影响的疾病风险进行量化,进而为胚胎选择提供更精细化的参考。然而,尽管科学进步日新月异,性状基因选胚的效果、准确性及适用范围仍存在许多尚未完全解决的问题。其一,预测的准确率仍有限,多基因风险评分通常只解释了部分遗传性状的变异,环境因素、基因间复杂交互作用及非遗传性影响同样关键。其二,多种研究显示,基因评分跨族群、跨家庭的适用性较差,尤其是在非欧洲血统群体中预测效果下降明显,这凸显了全球基因数据库在多样性和代表性上的缺失。其三,性状预测涉及的问题远超过医学风险,预测智商和个性特征等高度复杂、受多因素影响的性状,其伦理和科学合理性备受争议。技术之外,伦理争论同样激烈。

社会各界对“设计婴儿”这一概念褒贬不一。反对者忧虑这类选胚行为可能演变为新形式的优生学,进一步加剧社会不平等,将健康优势锁定于富裕阶层,乃至在未来塑造“基因阶层”。此外,关于胚胎道德主体性的问题一直是热点议题,胚胎到底是否具备人格权利,选择和淘汰胚胎是否算作“生杀予夺”,这一伦理难题没有明确共识。支持者则强调,通过筛除遗传疾病风险,提升儿童健康水平,不仅能减轻家庭负担,更能为社会节约大量医疗资源,强调这是一种健康促进和风险防范,甚至某种程度上的人类进步。实际上,技术的成本问题是普及的关键障碍。目前,进行胚胎基因全基因组测序及多性状评估的费用达数千至数万美元不等,且前提是必须配合昂贵且对女性负担较重的IVF过程。

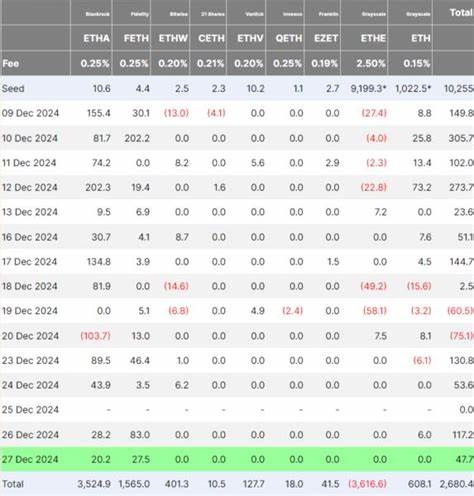

虽然成本较高,但随着技术成熟和规模效应,预计今后价格将逐渐下降,类似于过去基因测序成本的剧减趋势有望重演。更重要的是,一些国家与地区已开始提供免费或补贴的辅助生殖技术服务,力求缓解生育难题,提高生育健康,试图消除经济障碍带来的不公平。令人期待的是,研究者正致力于提高多基因预测算法的科学 rigor,包括在同一家庭内对兄弟姐妹进行验证,以剔除混杂因素和族群结构的干扰,提升预测的可信度。在商业领域,多个初创企业纷纷进入市场,技术方案与服务项目各异,围绕精度、价格、服务及科学严谨性展开竞争与争论。同业之间的公开争执,既反映了科学验证的复杂性,也体现了商业利益的博弈。性状基因选胚的发展潜藏着机遇与挑战。

它极有可能在不远的未来成为生殖医学常态,提供父母选择健康、聪明、更适应未来社会的下一代的可能。然而,这同样呼唤社会、法律、伦理框架的及时跟进,保障技术应用的道德底线,防范不良后果和社会分化。如何平衡科技发展与人文关怀、市场利益与伦理公正,将是研究者、政策制定者及公众共同面对的难题。围绕性状基因选胚的讨论,也反映了人类对生命意义的深刻反思:从单纯的生存,到健康幸福,再到个性多样、价值实现。未来,基因技术带来的生命选择自由,将极大影响我们对身体、身份、家族乃至社会的认知。认真审视科学证据,聆听多元价值,尊重个人尊严,或许是我们驶向未来基因时代的社会指北。

作为一项可能重塑人类未来的科技,性状基因选胚正处于风口浪尖。它带来的不仅是技术革命,更是观念变革和伦理再造。面对这个充满未知的时代,我们需要理性、包容和前瞻,携手书写科学与人文交织的生命华章。