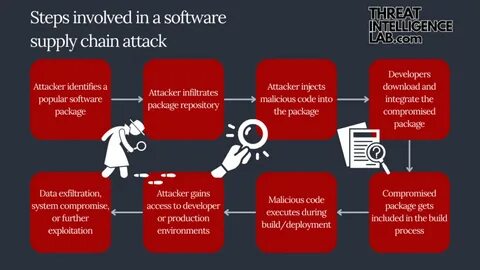

近年来,开源代码仓库在全球软件开发生态中扮演着不可或缺的角色。npm、PyPI、RubyGems等主流开源包管理平台以其庞大的资源库与便捷的使用体验,极大地推动了软件开发的效率与创新速度。然而,随着依赖数量的激增和供应链复杂性的加深,开源仓库逐渐暴露出被供应链攻击利用的安全隐患。多起针对开源代码仓库的供应链攻击事件频繁发生,引发安全研究人员和业界的高度警觉。供应链攻击相较于传统单点入侵,其攻击面更广且隐蔽性更强,攻击者通过发布恶意或篡改的代码包,悄无声息地渗透到众多依赖于开源代码的应用和系统中,导致敏感数据泄露、系统权限被劫持甚至服务中断。近期研究机构如Checkmarx、ReversingLabs和Socket发布的分析报告显示,在RubyGems、npm和PyPI平台上存在大量恶意包,这些恶意代码库往往是通过克隆真实开源包并作微小改动的方式实现,如将正常的代码库替换成带有隐藏后门的版本,攻击者能够劫持通信流量、窃取用户凭证及敏感信息。

例如,一起被曝光的案例中,攻击者在RubyGems上发布了几乎与官方库一模一样的包,唯一的变化是通过一行代码将Telegram的API请求重定向到攻击者控制的服务器中,进而窃取了大量聊天数据与机器人令牌。这种利用“抄袭”手法发布的恶意库极具迷惑性,很容易被开发者误用。供应链攻击的成功得益于开发环境中过度依赖自动化和深层次依赖的特点。现代CI/CD流水线自动拉取库依赖,且很多项目依赖于多层嵌套的第三方包,若其中一个包被污染,往往导致整个项目被感染。版本自动更新机制也可能让恶意包迅速传播,且很多开发人员在追求开发效率过程中难以实施严格的安全验查,黑客正是利用这种“信任链”缺口进行隐藏攻击。一方面,开源仓库因其开放性与高效性被开发社区广泛依赖,提供了丰富资源和快速迭代的优势,另一方面,这种开放性同样成为攻击者的天然温床。

攻击者通常借助“错字域名”式的包名仿冒(typosquatting)、代码复制(copy forks)、社会工程学欺骗等手段绕过审查,将恶意代码隐蔽植入依赖链中。开源社区的依赖膨胀和复杂依赖关系更使得攻击检测难度大大提升,令安全风险不断积累。面对日益严峻的安全挑战,开发团队和企业必须采取多层次的防御策略。首先,建立完善的依赖管理机制,严格锁定第三方库版本,避免自动拉取未经过验证的更新。利用依赖来源追溯和签名验证功能,确保代码包的可信度。其次,集成自动化安全扫描工具,对所有引入的依赖执行静态和动态分析,及时识别潜在的恶意行为。

同时,将安全检测流程嵌入至CI/CD流水线,实现“左移”安全,将检测和修复尽早融入开发周期,最大程度降低安全隐患。实时获取最新威胁情报,关注安全社区警报,密切监测新出现的恶意包和疑似仿冒行为,提高响应速度和防护效能也至关重要。除此之外,强化仓库访问权限管理,防止恶意人员通过社会工程学手段侵入管理后台,并定期开展安全审计与渗透测试,保证代码仓库的安全环境。安全专家还建议开发者要具备安全意识,不盲目依赖单一来源或未经审查的第三方包,合理评估引入库的风险,优先采用活跃度高、社区评价好的官方包。对复杂依赖链中较为关键的环节手动介入审核,以防止潜在威胁的蔓延。行业内也在推动建立更加健全的开源包供应链安全标准和自动化工具生态,促进自动识别和防御恶意包的能力建设。

从企业治理角度看,制定开源组件安全使用政策,实施开发与运维团队的安全培训,强化跨团队协作,构筑数据与代码安全的整体防线,是提升供应链安全抗风险能力的重要环节。开源代码仓库作为现代软件生态系统的基石,其安全性直接关系到数以百万计的开发者和企业系统的稳定性与数据安全。虽然开源带来了极大便利,但也伴随着不可忽视的安全威胁。研发团队唯有深刻理解供应链攻击的多样化手法,积极采用多重技术手段和管理策略,才能在保障开发效率的同时,筑牢安全防线,确保开源生态持续健康发展。未来,随着自动化安全检测技术的进步以及整个开源社区安全意识的提升,供应链攻击的威胁有望得到更有效遏制,但这需要研发者、企业和安全厂商的共同努力。只有当安全文化深入每一位开发人员的工作流程中,供应链攻击才能真正被遏制,开源代码仓库才能成为促进创新与安全共赢的坚实平台。

。