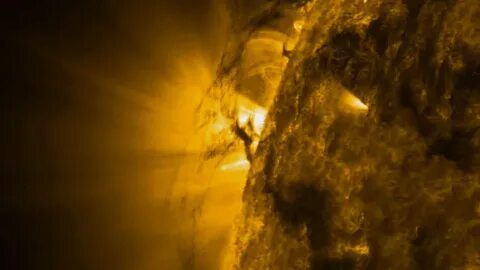

太阳,这颗炙热而神秘的恒星,持续为地球提供生命所需的能量。然而,在这耀眼光辉的背后,隐藏着激烈的太阳活动和致命的空间天气现象。近年来,科学家们注意到一种被称为“怪兽龙卷风”的巨大太阳风暴现象,其规模和能量远远超出传统认知,展现出前所未有的力量。本文将带您深入了解太阳上的“怪兽龙卷风”,揭示它的形成本质、特征及其对地球的潜在影响。太阳风,作为不断从太阳高温外层大气——日冕喷射的带电粒子流,平均速度约为400公里每秒。这股高速带电粒子流携带着太阳磁场延伸到太阳系各处,称之为星际磁场。

最近的观测显示,太阳风速度约为403公里每秒,密度达到7.88质子每立方厘米,表明太阳活动的活跃程度。所谓的“怪兽龙卷风”事实上是太阳风与太阳磁场交织形成的巨型漩涡结构,类似于地球上龙卷风的气旋现象,但规模宏大且能量级别更高。NASA和多颗观测卫星通过遥感图片和磁场探测数据捕捉到这种高速旋转的太阳风结构,其磁场强度高达10.47纳特斯拉,其中北向分量(Bz)达到8.78纳特斯拉,表现出明显的磁场极性和方向变化。这些龙卷风状结构多发生在日冕裂缝区域,即太阳磁场较弱且开放的地方,太阳风从这些区域喷射并形成漩涡般的流动。特别是南极附近的日冕裂缝上,观测到太阳风偏离地球轨道,流向南方,这种不对称的流动进一步促使了这种“怪兽龙卷风”的形成。太阳上的“怪兽龙卷风”不仅仅是物理现象那么简单,它们携带的高能带电粒子能对地球的磁场产生重大影响。

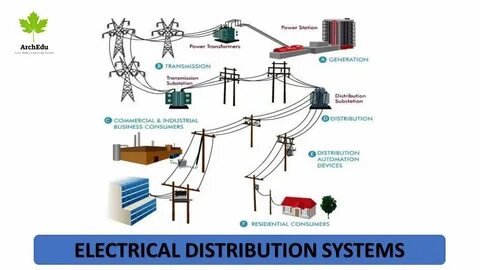

在太阳风高度活跃期,强烈的带电粒子冲击地球磁场,促使磁层发生扰动,释放出能量形成磁暴。这种磁暴可能引发极光现象,同时也会干扰卫星通信、电网运行甚至航空安全。当前,地球磁场的行星级K指数保持在1.67,表明空间环境较为宁静。然而,“怪兽龙卷风”正意味着太阳活动会突然增强,带来活跃的磁场扰动,高纬度地区如极地出现严重的磁暴概率较高,某些时间段甚至有40%的机会发生严重的磁暴事件。科学家们通过持续监测太阳黑子数量来判断太阳的活跃周期。目前太阳黑子数显示为64个,中等活跃水平。

太阳黑子作为磁场活动的集中表现,是太阳风暴形成的先兆。值得注意的是,太阳几乎没有连续的无黑子日,说明太阳活动维持在一定频率和强度。长期观察表明,近年太阳风暴与宇宙射线数量呈反比关系,随着太阳活动增强,进入地球大气层的宇宙射线数量减少。这是因为太阳强磁场屏蔽了外来的高能粒子,带来宇宙射线水平降至空间时代平均值的7.1%以下。虽然这样降低了宇宙射线对地球的辐射影响,但同时也间接促使太阳风暴带来的能量更集中地对地球环境施加作用。除了影响地球的空间天气,太阳风的剧烈变化还影响地球热层气候指数。

目前的热层气候指数为25.11×1010瓦,属于温暖状态,远低于历史最高的热层温度水平49.4×1010瓦(1957年10月)和最低值2.05×1010瓦(2009年2月)。热层温暖加剧带来的结果包括电离层扰动和通信信号路径变化。科学家高度关注太阳风暴带来的这样的气候变化,因为它间接关系到地球无线电通信和导航系统的稳定性。尽管空间天气看似遥远,但其对地球生态和人类活动的潜在影响不容忽视。以往太阳风暴曾多次引发大型磁暴,造成电网瘫痪、卫星故障及通信终端大范围中断。今年,随着“怪兽龙卷风”现象被深入研究,预报系统将更加精准,有助于提前预警和缓解相关风险。

目前,美国国家海洋与大气管理局(NOAA)以及多国空间天气中心联合发布的未来48小时太阳风暴中大型级别概率,尽管整体概率较低,但在高纬度地区严重磁暴发生的概率高达40%,使得极地科研、航空航天和基础设施管理者需保持高度警惕。除了对地球的影响外,太阳上的“怪兽龙卷风”还是研究太阳物理学的难点之一。科学家利用“太阳动力学观测台”(SDO)、“先进成分探测器”(ACE)和“深太空气候观测站”(DSCOVR)等卫星设备连续捕捉高分辨率数据。通过分析太阳磁场变化、太阳风流速及其动能分布,揭示龙卷风结构的形成机制,探索太阳磁场与高能粒子流之间的相互作用。这些最新研究不仅加深了对太阳动力学的理解,还推动了空间天气预报技术。科学家们相信,未来通过人工智能结合大规模观测数据,可以对太阳风暴和类似“怪兽龙卷风”现象的爆发趋势进行更准确的分析与预测。

太阳是我们的能量源泉,但它的空间天气活动却具有极大的破坏潜力。“怪兽龙卷风”作为太阳活动中极具代表性的极端现象,提醒我们必须加倍关注太阳与地球的相互作用。通过全球合作监测、研究不断进步,我们既能够增进对太阳的科学认知,又能提升对地球空间环境变化的应对能力。未来,随着技术进步和研究深化,人类对这头太阳上的“怪兽龙卷风”的恐惧终将被理性和智慧所取代,更好地利用太阳能量,同时降低其潜在风险,构建更加安全和谐的太空环境。