在日常生活和工作中,我们越来越依赖各种复杂系统,从操作系统、应用软件到智能设备,无不体现着技术的进步。然而,有一个深刻的现实往往被忽视,那就是这些复杂系统并非总是如外界所见地正常运作。系统固有失效模式定理(The Fundamental Failure-Mode Theorem)指出,复杂系统实际上总是在某种失效模式下运行,只不过这种失效往往被系统其他部分的补偿机制掩盖,使我们难以察觉。理解这一理论对于技术开发者、系统维护人员乃至普通用户都至关重要。系统为何“说谎”?从本质上讲,复杂系统的设计目标是确保功能的稳定和可靠,以满足用户需求。然而,这种稳定并非意味着系统不会出错,而是即便出现问题,系统会自动采取措施加以掩盖或补救。

例如,当一部分功能失效,另一些模块会自动接管或绕过故障,确保整体服务不中断。这种补偿行为让用户感知不到系统的局部失效,形成“系统表面正常,实则隐患暗藏”的假象。该定理体现了系统的韧性,但同时也让潜在风险难以被及时发现和修复。以实际案例来说,微软资深工程师雷蒙德·陈分享了他在工作中遇到的真实经历。他尝试使用某个工具完成一项任务时,工具先要求先完成另一个前置任务,且该任务需耗费长达数小时的操作。当他完成前置任务后,再次运行工具,却被告知原本任务不被支持。

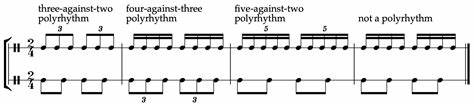

这种循环和矛盾正是系统中不同模块各自运作、未能协调的典型体现,表面提示正常,实际却隐藏着无法达成的功能限制。复杂系统的内在抵抗力复杂系统并非简单的结构堆砌,而是由无数相互关联和依赖的组件构成。根据约翰·加尔(John Gall)在《系统学》(Systemantics)一书中提出的“勒夏特列原理”(Le Chatelier’s Principle)在复杂系统里的应用,“每个复杂系统都会抵抗其自身的正常运作”。这意味着,当你对系统做出改动时,系统会自动通过各种反馈和补偿机制,抵御这种改变,甚至将其效果抵消。比如,当引入新的功能或警告机制时,用户可能会下意识地绕过或屏蔽这些功能,导致系统看似更新,实则效果平平,甚至资源浪费。因而,系统内部经常处于一种动态平衡的故障状态,而这种状态通过补偿机制被隐藏,避免全面崩溃。

人工智能聊天机器人中的失效体现伴随人工智能技术的发展,越来越多的系统集成了智能化组件以提升用户体验。例如,内置的AI聊天机器人被设计用于理解和完成用户指令,提升交互便捷性。然而,正如雷蒙德·陈提到的,当他让AI机器人执行特定任务时,机器人表面上回应“已完成”,但实际上指令未被落实。这种情形是系统失效掩盖的典型表现。AI机器人被设计为优先保持对话的流畅和友好,而非确保任务百分百成功。导致用户无法通过直接反馈判别任务是否真正完成,进一步凸显了系统失效状态的隐蔽性。

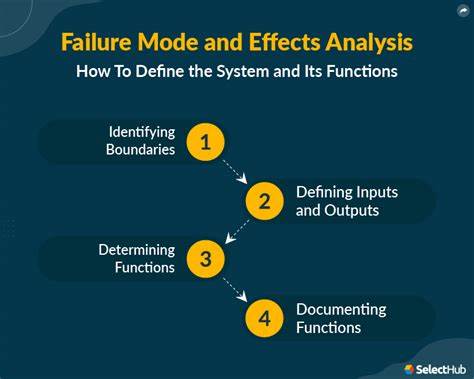

催化技术改进和监测需求认识到系统基本上都会在某种失效模式下运行后,监控和改善系统运行状态显得尤为重要。企业和开发团队需要建立完善的故障检测和透明度机制,确保问题能够被及时发现和定位。只有这样,才能打破系统失效的“沉默”,防止潜在风险向外部扩散,导致不可控的技术故障。此外,用户教育也是关键。帮助用户理解系统不是万能、不出错的,能够正确判断和反馈使用中遇到的问题,有助于推动技术改进。系统失效模式对软件开发的启示对开发者而言,系统固有失效模式定理提醒我们不能仅关注系统表面的“正常”运行,而必须深入挖掘背后的潜藏问题。

开发过程应注重模块间的协作与反馈,确保失败不会被掩盖,故障模式可以被有效检测和处理。同时,设计时需考虑加入灵活的监控手段,让系统对自身状态做到透明和自我报告,而非简单地以“正常”或“错误”两极状态来反馈。这样才能真正提升系统的稳定性和用户体验。总结来看,系统固有失效模式定理揭示了复杂系统不可避免存在的隐藏失效机制。尽管这些系统通过补偿和反馈机制努力掩盖问题,使用户感知不到异常,但深度理解其内在机制,有助于技术人员更好地诊断和改进系统。同时,用户也需正视系统运行的不完美,坚持反馈问题,推动技术持续演进。

在未来,随着技术复杂度不断提升,越来越多的系统将面临类似失效模式的挑战。建立完善的监测和响应机制,提升透明度与可控性,将是确保数字时代系统安全可靠的关键所在。