人工智能技术的快速进步正以前所未有的速度改变着软件开发领域。作为工程领导者,如何引导团队适应并有效利用AI辅助工具成为一项艰巨而又至关重要的任务。AI不仅带来了自动化编写代码的可能性,也引发了工程师对工作性质和职业安全的深刻担忧。要在这场变革中取得成功,领导者需要采取一种既重视技术创新,又关注人文关怀的综合策略,带领工程团队迈向AI辅助的未来。 首先,理解AI技术本身的特性及其对软件开发流程的影响是任何变革的基础。当前的生成式AI能够显著提升代码完成度,加速原型设计,并辅助代码审查,减少重复性劳动的时间消耗。

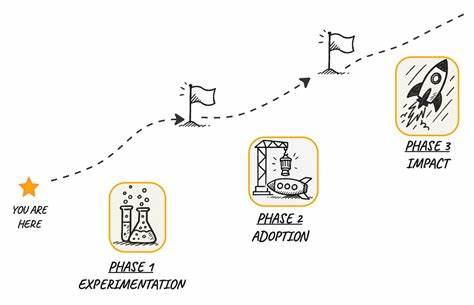

然而,AI仍有其局限性,诸如无法独立完成复杂设计决策或保证软件架构的最佳性。因此,工程师在利用AI工具时必须保持人类的主导地位,合理审查和整合AI提供的方案以确保代码质量和系统的可维护性。 为了实现这种“人机结合”的理想状态,推进AI辅助工程应首先从“实验阶段”开始。此阶段的核心目标是鼓励团队成员亲自探索多种AI工具,了解其功能和使用场景,积累经验并分享心得。这种开放和自主的探索方式,不仅可以帮助团队形成对AI的客观认知,还能缓解由于变革带来的恐惧和抵触情绪。对工程师而言,能够在无压力的氛围下尝试新技术,有助于他们在日常工作中找到最合适的AI应用路径。

领导者需设定明确且可量化的指标,以衡量实验阶段的进展。这些指标可以覆盖团队试用的工具类别数量、内部举办的反馈会次数、以及AI相关知识共享社区的活跃程度。通过数据驱动的方式,管理层能够把握整体状况,及时调整支持策略,同时避免给工程师造成纯粹“是非题”式的压力。重要的是,这些指标的设计应体现为促进团队成长的助力,而非绩效考核的武器。 完成充分的实验积累后,团队即可进入“采纳阶段”,将AI工具正式融入日常工作流程。此时的关注点转向实际使用频率及团队对AI辅助的接受度。

通过用户调查和使用数据的结合分析,可以识别哪些工具最具价值,哪些使用习惯需要优化。此外,持续捕捉工程师对AI带来生产力提升的感受,也是判断采纳成效的重要维度。 进一步迈入“影响阶段”,则关注AI辅助对整体工程指标的真实贡献,包括交付速度、代码质量、变更失败率等关键性能指标。此时需要将AI使用数据与传统的工程效率指标整合分析,识别AI带来的正向效应与潜在风险。这种多维度衡量方法,有助于指导管理层在扩展AI应用及配置资源方面做出科学决策。 在推进AI辅助工程过程中,“对齐自主权”理念尤为关键。

领导者应传达清晰的目标和期望,引导团队在既定框架内拥有充分的自主权探索和实施AI工具。通过赋权与支持并行,既能激发工程师的积极性和创新力,又能保障整体战略的一致性和有效落地。 提供培训资源是确保团队顺利适应AI工具的另一重要环节。培训内容应涵盖人工智能基础知识,如大型语言模型的原理、上下文处理机制及限制,同时深入介绍不同AI工具的功能和应用场景。针对先进技术如“代理式编码”,还应加强实战指导和经验分享,帮助工程师真正掌握有效运用AI的技巧。 与此同时,领导者需主动清除组织内的障碍。

例如,合理预算AI工具费用,避免因成本疑虑限制试用;积极应对合规和法律审查,争取为团队争取试点权限及安全使用环境。通过优化审批流程,减少繁琐手续,确保工程师能够便捷地访问所需资源和技术支持。 时间管理同样不可忽视。安排专门的时间窗口,让工程师有机会投入到AI技术的探索和实践中,是推动AI落地的关键保障。领导团队应协调产品路线图,获得高层支持,明确表达允许团队将部分工作时间用于AI相关学习和试验的重要性,防止“业务压力”淹没创新进程。 为了增强团队内部的技术交流和合作,搭建AI编码的社区实践(Community of Practice)至关重要。

这类社区为工程师们提供了分享经验、提出问题和共同解决方案的平台,能够快速传播最佳实践,促进技术积累和文化共识。组织可以建立专门的沟通渠道,如Slack群组或内部论坛,定期举办轻松的“AI咖啡时光”活动或专题分享会,营造开放包容的学习氛围。 领导者在整个变革过程中更需表现出高度的同理心。面对工程师对工作未来的不确定性和焦虑,应主动倾听,正面回应,营造安全沟通的环境。通过定期的全员会议和一对一谈话,帮助大家理解AI并非替代工种,而是提升价值的工具,同时分享行业趋势与成功案例,激发信心。 最终,采用数据透明化的沟通方式,有效反馈进展与成果,也是管理层的重要职责。

建立简明的仪表盘,持续追踪团队在AI试验、采纳与影响层面的关键指标,按周期向相关利益方汇报。不同层级的管理报告应兼顾整体趋势与具体团队状况,为决策和资源分配提供依据。 综上所述,引领工程师迈向AI辅助的未来,是一场关于技术、管理与文化的深刻变革。通过以实验为起点,推行数据驱动的目标管理,保障组织支持与资源分配,打造赋权而有序的团队氛围,并注重情感关怀与透明沟通,企业能够实现从AI工具试用到深度融合的平稳过渡。借助AI释放工程师潜能,不仅会带来生产力和质量的提升,更将为企业在日益智能化的竞争环境中赢得持久优势。未来已来,唯有主动拥抱变革,才能在智能时代立于不败之地。

。