上世纪90年代,黑客文化在互联网尚处萌芽阶段时便如一股独特的地下力量席卷全球。那时的黑客们没有风险投资的支持,也没有高效协作的数字平台,更没有如今日般先进的人工智能工具。他们手握拨号调制解调器,在吱吱作响的CRT显示器前,凭借对代码的狂热热爱和对未知系统的无尽好奇,试图“黑入”世界的数字骨骼。那个年代,黑客文化融合了朋克精神、技术革新和反叛色彩,他们不满足于表面的操作,更追求对系统内核的理解与主宰。黑客们喜欢在DEF CON大会上切磋技艺,钻研电话系统的漏洞,甚至将经典科幻作品如《Johnny Mnemonic》中黑客的形象奉为精神偶像。在那个互联网资源稀缺的年代,知识分散在各种BBS、TXT文件和手工传抄的电子杂志中,远没有如今一键搜索的便利。

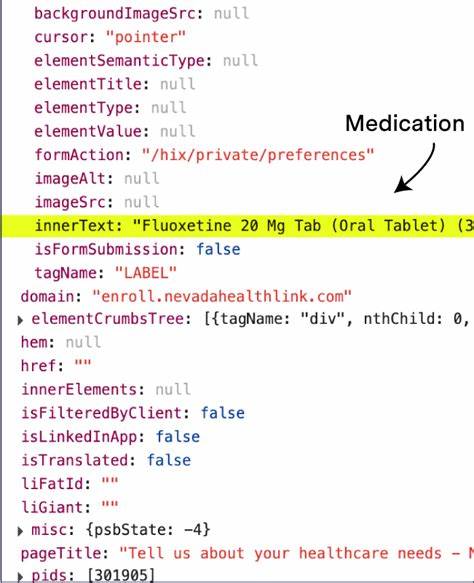

更重要的是,这些黑客往往视企业和政府为“老大哥”,秉持“信息自由”的信条,试图挑战权威,揭示数字世界的黑暗面。如今,时代已经翻天覆地。进入人工智能时代,开发者们的日常与90年代的黑客大相径庭。现代AI开发者不再靠破解主机系统来表达个人技术,而是在诸如WeWork的共享办公空间内,通过调整大语言模型(LLM)的参数,应对云计算资源使用限制,处理由JSON格式日志生成的海量数据。他们关注的重点是模型的算法优化和产品的用户体验,面对的更多是商业合规和风险控制,而非肆意的系统入侵。这种变化不仅是技术手段的升级,更反映了黑客精神从反叛转向务实的转变。

如今的AI开发者需要在多方利益之间寻求“人工智能的对齐”(alignment),避免模型输出可能引发的伦理问题或法律风险,这与90年代黑客“无视规则”的本性形成鲜明对比。虽然专业化和规范化限制了程序员的自由发挥,却也让技术成果更快惠及普通用户。技术的便捷带来了前所未有的能力,单个开发者凭借网络API即可实现过去需用大量资金和硬件支持的项目。生成式模型、强化学习等技术更是曾经的科幻梦想。然而,随着便利性的提升,也增加了对创新的束缚。90年代的黑客直接操控机器,以原始代码感受计算机的脉搏,而现代AI开发者却在无形的计算资源和合规框架中挣扎,难以完全释放创造力。

交流方式同样经历了巨大变化。曾经的IRC电报频道和匿名的BBS,如今被Slack、Discord和专业社交平台取代,黑客社区从地下走向职业化,思想的传播也更依赖于算法推荐和企业平台。然而,黑客精神并未真正消失。虽然隐藏于层层管理与监控之下,一些AI开发者依然在重新燃起那份自主创造和挑战权威的热情。开源基础模型的发布,隐私保护机器学习算法的实现,以及对企业监控的批判,都是现代黑客精神的体现。许多人开始在本地搭建推理引擎,拒绝完全依赖大型云服务,试图重建自由探索的数字领地。

技术前沿的形态可能变了,核心仍是对系统构造的深刻洞察和对自由的追求。曾经的黑客通过端口扫描工具和挑衅性的技术宣言进行挑战,今日的AI叛逆者则在代码仓库中布局,密切关注算法的透明性和伦理边界。两者的表达方式不同,但渴望掌控机器、洞悉其运行机制的渴望未曾改变。从根shell脚本到高阶编程语言的命令行,接口的演变见证了从硬核技术到高度抽象的跨越。无论是写入./exploit.sh还是执行!python generate.py,黑客的本质是超越授权限制,追问技术的极限,并将其变为现实。黑客精神是数字世界中对未知的永恒追问,是对权威的质疑,是推动技术边界不断向前的力量。

尽管时代不同,技术形态不同,这种精神不断被新一代技术实践者继承并变革发展。未来无论是人工智能,还是更为先进的科技形态,都会在这股精神的驱动下持续演进。变革中的黑客文化提醒我们,技术不仅是工具,更是一种自由探索、自主创造的实践方式。在快速发展的数字时代,保持质疑和创新的心态,或许才是“黑客精神”最宝贵的传承。