海洋作为地球上最大的生态系统和物质循环库,其内部微量金属元素的循环对于维持海洋生态平衡和调节全球碳循环具有举足轻重的意义。长期以来,科学界对海洋中微量金属元素的分布和循环机制存在不同的认识和争论,尤其关于这些元素在水柱中的迁移过程及其受控因素。随着对深海海底过程的深入研究,深海海底不仅不再是被动的沉积场,更被证实为推动海洋微量金属生物地球化学循环的重要动力源泉。深海海底的这一角色不仅拓宽了海洋化学循环的认知,也为理解海洋生态系统的功能和未来气候变化提供了新的视角。近年来,基于稀土元素和钕同位素的研究标记技术,结合现代海洋环流模型,对深海海底参与微量金属循环的过程机制有了突破性进展。稀土元素因其对海洋粒子化作用敏感,成为研究微量金属循环过程的理想示踪剂。

研究表明,某些微量金属元素如钕与锰氧化物的亲和性远远高于生物质颗粒,这使得传统可逆络合与吸附理论中以生物颗粒为主体的循环框架需要重新审视。实际上,锰氧化物不仅是深海水柱中微量元素吸附的主载体,亦是海底沉积物表层微量金属再循环的关键矿物。深海海底的氧化性二次矿物质促进了沉积物中微量金属元素的释放,形成显著的向水体回输通量,这一底部源通量对维持水柱中微量金属元素浓度具有重要保障作用。与此同时,深海海底丰富的锰氧化物不仅吸附,且通过复杂的吸附脱附过程,调控微量金属元素在水柱中的垂向分布,促进其深层浓度的线性增加,这种现象以钕元素为典型,突破了以往认为微量元素浓度随深度降低的传统认知。底层海水与沉积物界面的强烈化学交互,以及随着深度加剧的湍流混合,均赋予了深海海底作为微量金属元素主导循环节点的地位。更为重要的是,深海沉积物不仅回收水柱颗粒所带的元素,还通过海底氧化还原反应和海洋硅酸盐风化过程引入大量“新生”元素,改变了底水的化学特征和同位素组成。

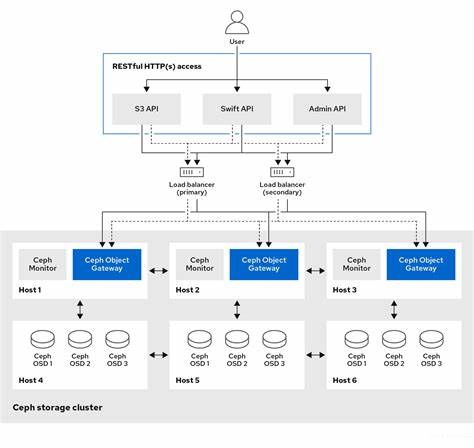

这种“新生”元素的注入改变了以往模型中对水体同位素稳定性和守恒性的假设,为理解深海环流及元素迁移提供了重要证据。技术进步使得研究者能够利用先进的人工神经网络对海洋锰氧化物空间分布进行精准预测,结合高分辨率的海洋环流数据,构建了深海微量金属循环的三维模型。这些模型明确揭示了海底地貌形态及其引发的底部湍流混合,对微量金属循环和水体同位素组成的强烈影响,尤其体现于广阔的深海平原。深海区域广泛的海底面积与其特殊的物理混合机制促使沉积物中的微量金属通过扩散及其他机制有效进入底层水体,对全球海洋微量元素库存形成显著贡献。此外,深海的氧化性沉积环境保证了微量金属在沉积物中的稳定钝化和再循环效率,为底部向水体的持续补充提供动力。研究还表明,传统的“从上而下”的微量金属循环模型,往往忽略了深海海底底部“从下而上”的强大调节作用。

此新视角强调了深海海底作为海洋微量金属和同位素循环的“核心发动机”,其通过氧化还原过程、沉积物反应和底层水动力学过程共同驱动海洋元素的动态平衡。微量金属的生物地球化学循环不仅关乎海洋生态系统营养状态,也深刻影响全球碳循环和气候系统的演变。例如,金属元素如铁、钴、铜及镍等是海洋初级生产力的重要限制因子,其来源及循环规律直接关系到海洋碳吸收能力。深海海底强烈的物理和化学过程在全球尺度上调节这些元素分布,对理解和预测海洋生态响应及气候反馈机制至关重要。综合上述研究进展,深海海底不再是地球系统中被忽视的“黑匣子”,而是揭示海洋微量金属循环复杂性的重要窗口。未来的研究应结合多学科的观测、实验与模型手段,深入探讨不同微量金属元素在深海沉积物中的动态转化机制及其与水柱过程的耦合。

了解深海海底对微量金属循环的调控,将为全球海洋健康评估、海洋资源管理及气候变化应对策略提供科学基础。展望未来,深化对深海海底生物地球化学过程的认知,有助于揭开海洋微量金属循环背后的全球气候调节机制,推动海洋科学与环境保护的持续进步。